高潮対策の重要性:高潮(台風)被害と企業・自治体の防災対策とは?高潮対策の羅針盤:企業と自治体が取り組むべき防災対策

高潮の脅威に備えよ! 地球温暖化と大型台風の増加でリスク増大。伊勢湾台風の教訓を活かし、国交省と地方自治体が連携し、高潮対策を強化。ハザードマップ活用、防災設備強化、避難計画策定が急務。中部地方の取り組みや、愛知・三重・板橋・千代田区のハザードマップ情報を駆使し、企業もBCPで高潮対策を! 強靭な社会を築くために、今すぐ対策を!

💡 高潮とは、台風や低気圧による気圧低下と強風、満潮が重なり発生する深刻な浸水被害のこと。

💡 伊勢湾台風の教訓から、日本は災害対策基本法を制定し、防災対策を体系化してきた。

💡 企業はBCP策定や防災訓練の見直しを行い、高潮ハザードマップを活用して対策を講じる。

本日は高潮被害、高潮対策について、様々な角度から掘り下げていきます。

高潮の基礎知識から、企業や自治体の具体的な対策まで、詳しく見ていきましょう。

高潮の脅威と対策:始まり

高潮、なぜ危険?原因と対策のポイントは?

気圧・風・満潮の重なり。温暖化対策も重要。

高潮被害の歴史と教訓を振り返り、高潮対策の重要性を理解することから始めましょう。

伊勢湾台風の甚大な被害を詳細に解説し、そこから得られた教訓を学びます。

公開日:2022/09/26

✅ 1959年9月26日に上陸した伊勢湾台風は、全国で5098人の死者・行方不明者を出し、明治以降最悪の台風被害をもたらした。特に愛知県と三重県で高潮による甚大な被害が発生した。

✅ 伊勢湾台風は、想定外の高潮や臨海部の低平地の堤防決壊、停電による情報伝達の遅れなど、様々な要因が重なり被害を拡大させた。

✅ 伊勢湾台風の教訓から、1961年に「災害対策基本法」が制定され、災害対策の体系化と総合的な防災行政の整備が図られた。これは日本の防災対策の原点となった。

さらに読む ⇒ハフポスト - 日本や世界のニュース、会話を生み出す国際メディア出典/画像元: https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_632ac07ee4b0bfdf5e1ba4ba伊勢湾台風の被害は本当に甚大で、改めて恐ろしさを感じます。

あの教訓から防災対策が発展したことは、不幸中の幸いと言えるでしょう。

今後も対策を強化していく必要があります。

高潮は、単なる高波とは異なり、気圧低下による海面の上昇(吸い上げ効果)、強風による海水のかき寄せ(吹き寄せ効果)、そして満潮が重なることで発生し、深刻な浸水被害を引き起こします。

伊勢湾台風のような甚大な被害を教訓に、これまで堤防強化など対策が講じられてきました。

しかし、地球温暖化による海面上昇や、強い台風の増加により、高潮のリスクは増大する可能性があり、更なる対策が不可欠です。

伊勢湾台風の教訓を活かした対策は重要だよな。経営者としては、事業継続のためにも、高潮のリスクを正確に把握し、適切な対策を講じることが必須だと痛感するね!

国と地方の連携:中部地方の取り組み

高潮対策、具体的に何が進んでる?中部地方整備局の取り組みは?

ガイドライン策定、電源・コンテナ対策、対応計画の発信。

国と地方の連携による高潮対策の取り組みについて見ていきましょう。

国土交通省と中部地方整備局の具体的な取り組み、ガイドラインの活用事例などを紹介します。

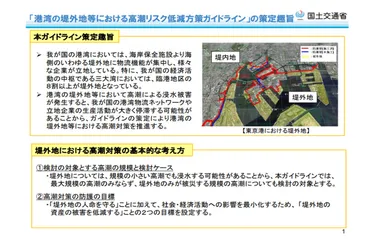

✅ 国土交通省は、港湾の堤外地における高潮リスクを低減するため、有識者による検討委員会を設置し、高潮対策に関するガイドラインを作成し公表した。

✅ 我が国の港湾では、経済活動の中枢となる堤外地に物流機能や企業が集積しており、高潮による浸水被害は物流ネットワークや企業の生産活動に大きな影響を与える可能性がある。

✅ ガイドラインは、高潮リスクに対する対策をまとめたもので、地域・家庭、行政の制度・政策、企業BCPなど、様々な防災関連の情報を提供する防災資料室で参照できる。

さらに読む ⇒TEAM防災ジャパン出典/画像元: https://bosaijapan.jp/library/%E3%80%8C%E6%B8%AF%E6%B9%BE%E3%81%AE%E5%A0%A4%E5%A4%96%E5%9C%B0%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%AB%98%E6%BD%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E4%BD%8E%E6%B8%9B%E6%96%B9%E7%AD%96%E3%82%AC/ガイドラインや中部地方整備局の取り組みは、高潮対策の具体的な指標となりますね。

地域の実情に合わせた対策が重要であり、そのための情報共有が不可欠です。

国土交通省港湾局と中部地方整備局は連携し、高潮対策を推進しています。

平成28年度に港湾局が検討委員会を設置し、平成29年度には中部地方整備局等が三大湾(伊勢湾など)で検討WGを設置し、高潮対策を検討しました。

ガイドラインやフェーズ別高潮対応計画が策定され、各港湾で対応計画の検討が開始されました。

台風第21号による被害を受け、コンテナ倒壊や電気設備の浸水対策なども検討され、ガイドラインの改訂も行われました。

現在、中部地方整備局は、本ポータルサイトを通じて、中部の各港湾の対応計画やガイドライン、検討状況を発信しています。

具体的には、電源浸水対策やコンテナ流出対策を推進し、台風時には対応計画に基づく対応を実施しています。

高潮対策って、国や地方自治体、企業が連携してやるもんなんだねー。でも、もっとわかりやすく情報発信してほしいわ。何が重要で、どうすればいいのか、もっと具体的に教えてくれないと。

次のページを読む ⇒

高潮対策は急務! ハザードマップ確認からBCP策定まで、企業と自治体の連携が重要。被害軽減へ、愛知・三重・東京の事例を参考に、強靭な社会を築こう。