失敗学とは?成功を掴むための失敗分析と活用方法とは?失敗学の基本概念と実践的な活用

ビジネス成功のカギは「失敗学」にあり! 失敗を恐れず、原因を分析し、次なる成功への糧に。航空事故やヒット商品誕生の裏側にある教訓とは? 士業のホームページ集客から、医療現場、宇宙開発まで、あらゆる分野で活かせる学びがここに。 顧客目線でのサービス設計、情報共有、組織文化の改革が成功への道を拓く!

💡 失敗学は、失敗を成功へのヒントと捉え、分析し教訓を活かす方法論です。

💡 新規事業の成功率は低く、失敗原因は顧客・市場、組織・人・お金の問題に分類。

💡 士業のホームページ集客、技術開発、医療分野まで、幅広い分野で失敗学が活用されている。

本日は、失敗学の基本概念から具体的な活用方法、そして様々な分野での応用例まで、詳しく見ていきましょう。

失敗学の基本概念

失敗から学ぶ「失敗学」とは?成功への秘訣を教えて!

失敗を分析し、成功へのヒントを見つける方法論。

失敗学は、航空業界の事故分析や製品開発の失敗事例などを通し、その有効性が示されています。

失敗から学び、原因を明確化し、教訓を次の挑戦に活かすことが重要です。

✅ 失敗学は、失敗を成功へのヒントと捉え、その過程を分析して教訓を次の挑戦に活かす方法論であり、航空業界の事故分析や製品開発の失敗事例などが具体例として挙げられています。

✅ 失敗から学ぶことで、原因の明確化、教訓の抽出、次の挑戦への応用というステップを踏み、顧客ニーズの理解不足や目標設定の曖昧さなどの課題を克服し、ヒット商品を生み出すことが重要です。

✅ 失敗を共有し分析する文化を醸成することが組織の成長を促し、失敗学を提唱する畑村洋太郎氏の教えを基に、失敗を「学びの宝庫」として捉え、原因分析と教訓の活用を習慣化することが重要です。

さらに読む ⇒トップページ出典/画像元: https://business-games.jp/failure-studies/失敗学は、単なる反省ではなく、次の成功への羅針盤となるんですね。

失敗の原因を分析し、具体的に何を改善すればよいか、明確にすることが重要だと感じました。

ビジネスの世界では、成功を掴むために「失敗学」が不可欠な要素となります。

失敗学とは、失敗を単なるミスとして片付けるのではなく、体系的に分析し、成功へのヒントを見つけ出し、次なる挑戦の糧とする方法論です。

失敗の原因は多岐にわたり、未知の要素、無知、不注意、誤った判断、準備不足、外部環境の変化、誤った目標設定などが挙げられます。

これらの要因を理解し、それぞれに対する対策を講じることで、失敗から学び、次の成功へと繋げることができます。

なるほど、失敗を分析し、そこから学びを得ることが成功への近道ということですね。私も、事業を成功させるためには、この失敗学を積極的に取り入れて、組織全体でノウハウを共有し、改善していくことが重要だと考えます。

失敗からの学びと成功への応用

失敗から学ぶ「失敗学」、組織成長の秘訣とは?

原因究明、教訓抽出、次へ応用。失敗は成功への橋渡し。

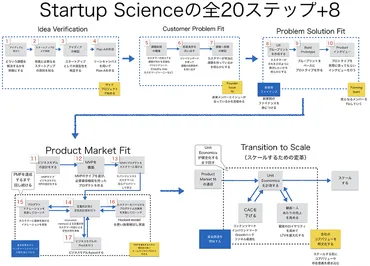

新規事業の成功率は10%未満と低く、失敗の原因は多岐にわたります。

顧客ニーズの把握、資金調達、チーム編成など、様々な要因が絡み合います。

失敗事例から学び、成功に繋げることが重要です。

公開日:2020/01/13

✅ 新規事業の成功率は10%未満であり、失敗の原因は主に顧客・市場に関するものと、組織・人・お金に関するものに分類される。

✅ スタートアップの失敗理由トップ5として、「市場ニーズがない」「資金切れ」「チームが良くない」「競合に負けた」「価格設定の問題」が挙げられる。

✅ 新規事業の失敗を避けるためには、顧客が本当に欲しがるものを作る必要があり、顧客と課題に焦点を当てることが重要である。

さらに読む ⇒出張レストランサービスのマイシェフ社長ブログ出典/画像元: https://smasa0810.hatenablog.com/entry/why_startup_fail失敗から学ぶ具体的なステップが示されていて、とても参考になりますね。

目標設定の明確化や顧客フィードバックの重要性など、実践的なアドバイスが印象的でした。

失敗学は、航空業界の事故分析や、新規プロダクト開発の失敗からヒット商品を生み出した事例を通して、その有効性が示されています。

具体的には、失敗の原因を明確化し、そこから教訓を抽出し、次の挑戦に応用するという3つのステップが重要です。

例えば、初期のプロダクト開発に失敗したスタートアップ企業が、目標設定の明確化、顧客フィードバックの重視、新製品の成功へと繋げた事例は、失敗を共有する文化が組織の成長を促進することを示しています。

失敗の学びは、次の成功を支える「橋渡し」となるのです。

あー、なるほどね。失敗を恐れずに、そこからちゃんと学び、次へと活かすってことだよね。あたし、そういうの好きだわ。北海道でも、もっとそういう精神が広まるといいんだけどね!

次のページを読む ⇒