大阪・関西万博と 難民問題? 迫害から逃れる人々、ビザ、就労ビザ、難民申請問題を解説万博、難民申請、ビザ、国際交流プログラム、帰国困難、エチオピア、イエメン

2025年大阪・関西万博で、華やかな国際交流の裏側が露わに。万博関連で来日したエチオピア人女性の難民申請、帰国困難なイエメン人男性…外国人受け入れの光と影を描く。ビザ、難民認定、母国の問題、そして企業の責任とは? 万博を機に浮き彫りになる、日本社会が向き合うべき課題。未来を担う「人」と「しくみ」の共生を問う、衝撃のドキュメント。

受け入れ側の責任と課題:企業と行政書士の役割

万博での外国人失踪、なぜ?企業は何をすべき?

管理責任とサポート不足。ビザ理解と対策を。

万博の外国人受け入れにおける課題を掘り下げます。

企業や行政書士は、どのような役割を担い、どのように対応すべきなのでしょうか。

具体的な対策についても見ていきましょう。

✅ 2025年の大阪・関西万博に参加したエチオピア人女性が、母国での迫害を恐れて難民申請のため失踪し、メディアの取材に応じた。

✅ 万博開催を機に来日したものの、母国の紛争により帰国困難になったイエメン人男性や、ビザ切り替えを目指す外国人の状況が報じられた。

✅ 万博を目的として来日した外国人が、日本で難民申請を行うケースがあり、その背景には母国の政情不安があることが示唆された。

さらに読む ⇒関西テレビ放送 カンテレ出典/画像元: https://www.ktv.jp/news/feature/250925-nanmin/企業側の対応が、非常に重要になってきますね。

ビザの種類、生活サポート、対応マニュアル、文化尊重… 確かに、しっかりとした対策が求められます。

行政書士の方々の役割も大きいです。

万博関連の外国人受け入れにおける課題が浮き彫りになっています。

エチオピア人女性の失踪は、受け入れ側の自治体や企業の管理責任の曖昧さ、フォロー体制の不備を露呈させました。

在留資格の取り消し基準には、滞在目的からの逸脱、行方不明、不法就労などが挙げられ、本件では滞在目的の喪失が問題視されています。

失踪の背景には、母国の状況、日本での生活への期待、サポート不足といった要因があり、企業はビザの種類理解、生活サポート、対応マニュアル整備、文化尊重といった対策が求められます。

行政書士は、ビザ申請支援、受け入れ体制のアドバイス、法的対応支援を通じて、企業や外国人の相談窓口としての役割を果たします。

う~ん、難民問題とか、難しいことはよくわかんないけど、ちゃんとサポートしてあげないとね!困っている人がいたら助けてあげたいっていうのは、人として当たり前のことだと思うの。

法廷での戦い:難民認定を巡る法的課題

難民認定巡る裁判、焦点は?判決はどう影響する?

裁判所の判断、証拠、弁護士の活動が重要。

難民認定を巡る法的な課題について見ていきます。

困難な道のりですが、法廷での戦いは、人権を守る上で非常に重要な意味を持ちます。

具体的な事例を交えながら解説します。

公開日:2021/03/16

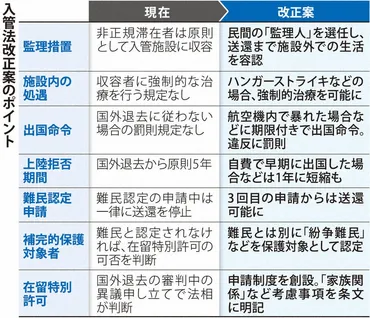

✅ 入管法改正案は、国外退去処分を受けた外国人の収容問題の解決を目指し、施設外での生活を可能にする新制度を創設する一方、難民申請回数の上限を設けるなど早期送還も目指している。

✅ 改正案に対しては、問題解決に繋がらず、外国人の人権を軽視しているという批判が上がっている。

✅ 記事では、長期にわたる入管施設での収容生活を送った外国人の体験を例に挙げ、その過酷さを伝えている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20210316/ddm/002/010/091000c難民申請の裁判、本当に大変そうですね。

裁判所の判断、弁護士の活動、証拠… どれも重要で、気が遠くなるような道のりです。

入管制度の問題点も、しっかりと見つめ直さないといけません。

難民認定を巡る様々な法的問題も同時に進行しています。

難民申請を求める裁判の動向が複数報じられており、裁判所の判断、弁護士の活動、そして証拠の重要性などが焦点となっています。

シリア人男性の不認定判決、フィリピン人トランス女性の裁判、無国籍者の認定など、様々な国籍の人々の難民申請とその結果が取り上げられています。

また、埼玉県川口市におけるクルド人問題など、難民申請とは異なる側面からの外国人問題も提起されています。

入管制度が抱える問題点と、被収容者の人権問題も浮き彫りになっています。

ふむ、裁判の流れは理解した。この問題、ビジネスチャンスになりそうだな!法律の抜け穴を見つけて、一儲け…いや、困っている人を助けることもできるかもしれない。

未来への展望:共生社会の実現に向けて

万博後、外国人の共生に必要なものは?

人」と「しくみ」の両立、受け入れと支援体制の見直し。

2025年の大阪・関西万博に向けた、未来への展望を語ります。

共生社会の実現に向けて、私たちができることは何でしょうか。

具体的な事例や、今後の課題を提示します。

✅ 大阪・関西万博には、外務省の危険情報で退避勧告が出ている国々も出展しており、その一つであるイエメンのスタッフは、自国のイメージを伝えたいと来日した。

✅ イエメン人とのハーフであるアルラダーイさんは、幼少期から日本との繋がりがあり、日本語教員の資格も取得している。

✅ 2015年に帰国後、内戦が勃発し、爆撃を経験するなど、万博の華やかさとは異なる厳しい現実も抱えている。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/1073222万博は、単なるイベントではなく、共生社会を考える良い機会になりますね。

ビザ問題、難民申請、そして母国の政治情勢… 色々な要素が絡み合っています。

今後の動きに注目しましょう。

2025年の大阪・関西万博は、外国人受け入れにおけるリスクと、企業・自治体、行政書士の役割を再考させる機会となりました。

今後は、一時受け入れにおける在留資格管理の見直し、新たなガイドラインの整備が予想され、企業は「受け入れ後の責任」を重視する必要があります。

エチオピア人女性とイエメン人男性の事例は、ビザ問題、難民申請、そして母国の政治情勢との関連性を示唆しています。

最終的に、外国人との共生には「人」と「しくみ」の両立が不可欠であり、受け入れのあり方と支援体制の見直しが重要です。

万博閉幕後、彼らの今後の生活や法的課題、そして日本社会との関わりが注目されます。

日本って、色んな国の人を受け入れてるけど、まだまだ課題が多いんだね。でも、アルラダーイさんみたいな人もいるし、未来は明るいんじゃないかなって思うんだ。

万博を舞台に、様々な問題を抱える人々がいることを知りました。

共生社会の実現に向けて、私たち一人ひとりができることを考えていく必要があると思います。

💡 万博をきっかけに、難民申請や帰国困難となる外国人がいる。

💡 企業や行政書士は、外国人受け入れにおける責任と役割を理解する必要がある。

💡 共生社会の実現には、受け入れ体制と支援体制の見直しが不可欠である。