米価高騰問題を徹底分析!2024年問題とは?農政、備蓄米、卸売業者の視点から課題を解き明かす?2024年米価高騰問題の真相:農政改革、備蓄米放出、流通の課題

2023-2024年の記録的な米価高騰の裏側を暴く!インバウンド需要と農政の歪みが招いた供給不足、大臣更迭劇、そして備蓄米放出の迷走。食糧管理制度廃止後の不透明な価格形成、JA農協・自民党農林族の思惑、卸売業者への責任転嫁…価格低下を阻む構造的問題とは?消費者の不安は募る一方、抜本的な対策は?米不足の真相と未来への提言。

💡 2023年から2024年にかけての米価高騰の背景にある、需要と供給のバランスの崩れ。

💡 農政構造の問題点を明らかにし、利害関係者間の複雑な事情を解説。

💡 備蓄米の放出と流通の問題、農水省と卸売業者の立場を多角的に分析。

本日は、米価高騰問題について、4つの章に分けて詳しく解説していきます。

まずは、米価高騰の背景と政治の混乱について見ていきましょう。

米価高騰と政治の混乱

米価格高騰の原因は?消費者の不満はどうだった?

需要増と供給減、農水相の発言が不信感を生んだ。

2023年から2024年にかけて記録的な物価高騰の中で、米の価格も高騰し、消費者の不満が噴出しました。

政治の対応も混乱し、農林水産大臣の交代劇が起きました。

✅ 記事は、長野県に関するもので、2025年5月22日に公開されたものです。

✅ 記事は会員限定であり、全文を読むにはログインまたは新規登録が必要です。

✅ 会員になると、すべての記事が読み放題になるなどの特典があります。

さらに読む ⇒中日BIZナビ出典/画像元: https://biz.chunichi.co.jp/news/article/10/106701/米価高騰に対する政府の対応と、それを取り巻く政治家の動向を詳細に分析しています。

今後の政策に影響を与えそうなポイントですね。

2023年から2024年にかけて、記録的な物価高騰の中で主食である米の価格も高騰し、消費者の不満が噴出しました。

背景には、インバウンド需要や外食需要の増加、米の相対的な安さなどによる需要の増加と、政府の需要見通しに基づく生産調整による供給の減少がありました。

江藤拓前農林水産大臣の『コメを買ったことがない』発言が更迭を招き、後任に小泉進次郎氏が就任。

江藤氏の備蓄米放出に関する発言や、その後の対応が議論を呼びました。

政府は価格安定化のため備蓄米の放出を検討しましたが、流通の遅れや、農水相の発言などから、消費者の不安は募るばかりでした。

うーん、江藤さんの『コメを買ったことがない』発言は、ちょっとまずかったね。でも、小泉さんの起用は、何か期待できるのか、見ものですな!

農政の構造問題と利害関係

なぜ米価は高騰?農政トライアングルが関係ある?

農政トライアングルが高米価維持を望んでいる。

米価高騰の根本には、日本の農政構造の問題が存在します。

日本の食料自給率の低下を招き、食料危機のリスクを高めています。

✅ ロシア・ウクライナ情勢による穀物価格高騰の影響は日本には少ないとみられる一方、シーレーン破壊による食料輸入途絶や農地減少により、食料危機が発生する可能性が指摘されている。

✅ 日本の農政は米の減産や農地減少を主導し、終戦時のような食生活を維持するための米の生産量を確保できていない。

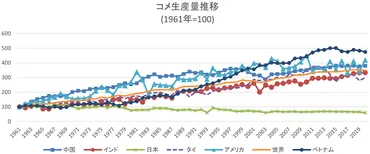

✅ 世界の農業生産が右肩上がりであるのに対し、日本の農業は停滞しており、食料自給率の低下を招いている。

さらに読む ⇒RIETI - 独立行政法人経済産業研究所出典/画像元: https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/130.html日本の農政が抱える構造的な問題点が浮き彫りになっていますね。

食料自給率の低下という点にも注目すべきでしょう。

米価高騰の根本には、日本の農政構造の問題も存在します。

食糧管理制度廃止後、価格形成が不透明になり、公正な価格形成を行う市場が十分に機能していません。

農林水産省、JA農協、自民党農林族による「農政トライアングル」は、高米価を維持したい意向があるとも見られています。

高米価は、兼業農家の利益を増やし、JAバンクへの預金を増加させるからです。

政府は減反政策や補助金によって米の作付面積を調整してきましたが、JAを通さずに直接販売する若手農家も増え、加工米や飼料米の需要も増加しています。

うーん、国の政策って、ほんと難しいもんだべさ。JAとか、色んな思惑が絡み合ってるってことだよね。

次のページを読む ⇒

コメ不足で揺れる日本の食卓。政府の対応は、卸売業者への責任転嫁と価格操作?消費者のため、米価安定への抜本的な改善策は?