『鉄腕アトム』が描く未来:ロボット、AI、そして人間との共存?手塚治虫の不朽の名作、『鉄腕アトム』を徹底解剖

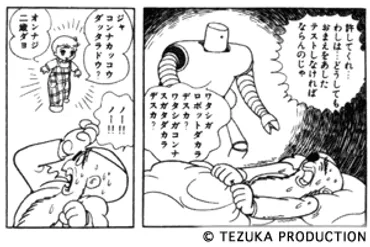

手塚治虫の『鉄腕アトム』は、AI時代を予見した不朽の名作!人型ロボット・アトムを通して、人間とロボットの共存、倫理、愛、そして幸福のあり方を問いかける。単なるSFを超え、現代社会の課題を先取りした深いテーマは、AI技術の進化と共にますます重要性を増す。未来を照らすアトムの物語は、私たちに人間らしさとは何かを問いかける。

ロボット法と人間のエゴ:科学技術と倫理

アトムが示す、科学技術と人間の幸福の関係とは?

必ずしも幸福につながらない現実を示唆

『鉄腕アトム』を通して、ロボット法、人間のエゴ、そして科学技術と倫理の関係性について深く掘り下げ、人間とロボットの関係性を考察していきます。

公開日:2017/11/08

✅ 手塚治虫の『鉄腕アトム』は、人間を幸せにするために作られたロボットというテーマを基軸に、科学文明や人間のエゴ、ロボットと人間の関係性について問いかけている。

✅ アトムは、亡くなった息子を模して作られたロボットで、人間のエゴから生まれ、その後も人間に翻弄される運命を辿る。また、脳を残してサイボーグにした犬の例を通して、心は変えられないという問いも投げかけられている。

✅ 作中には、ロボット法や、殺戮兵器として作られたロボット「プルートゥ」の物語など、人間がロボットを作る目的についても考察し、最終的に人間を幸せにするのはロボットなのかという問いを読者に投げかけている。

さらに読む ⇒うんちく出典/画像元: https://un-chiku.com/astroboy/人間のエゴによって翻弄されるアトムの姿は、切ないですね。

科学技術の発展が必ずしも幸福に繋がらないという点は、現代社会にも通じるものがあります。

『鉄腕アトム』には、ロボットの存在意義を規定する「ロボット法」が登場する。

その第一条は「ロボットは人間をしあわせにするために生まれたものである」と定められている。

しかし、物語の中では、人間のエゴによって翻弄され、捨てられるアトムの姿が描かれるなど、科学技術の発展が必ずしも人間を幸福にしない現実が示唆されている。

また、『ホットドッグ兵団』のエピソードでは、脳だけを残して犬をサイボーグにした描写を通して、心のあり方とロボット技術の関係について考察。

人間はロボットに人間の代わりを求める一方で、ロボット法を犯すロボットを作り出すという矛盾も描かれ、ロボットの製作理由についても疑問を投げかけている。

うーん、難しいわね。ロボット法とか言われても、結局は人間がどうしたいか、でしょう? 結局、人間が一番厄介なのよ。

AIの進化と現代社会:共存への道

AI倫理は急務! 未来社会との共存、どう進む?

倫理的課題を解決し、人間の柔軟な対応が重要。

本章では、自動運転技術を例に、AIの定義、自動運転における役割、そして倫理的課題である「トロッコ問題」を取り上げ、AIと人間との共存について考えます。

公開日:2024/04/17

✅ 自動運転技術の根幹を成すAIについて、その定義、自動運転における役割、開発企業、そして倫理的課題である「トロッコ問題」について解説しています。

✅ AIは、人間と同様の知能を人工的に再現する技術であり、ディープラーニングの進化により飛躍的な進化を遂げています。自動運転においては、AIがセンサー情報や地図データなどを分析し、運転手の脳の役割を担います。

✅ 自動運転の実用化には、AIの進化に加え、「トロッコ問題」に対する倫理的な結論も必要不可欠です。この問題は、AIが緊急時にどのような判断を下すべきかという課題を提起しています。

さらに読む ⇒ 自動運転ラボ出典/画像元: https://jidounten-lab.com/y_1931AIの進化は目覚ましいですが、倫理的な問題は避けて通れませんね。

自動運転の事故における責任問題など、早急な解決が求められますね。

現代のAI技術の進化は、『鉄腕アトム』が描いた未来社会を現実のものとしつつある。

自動運転技術の進歩に見られるように、技術革新に伴う倫理的、法的課題が浮き彫りになっている。

AIの進化と並行して、倫理や責任の問題が重要であり、自動運転における責任所在の曖昧さなどがその一例だ。

AIの透明性や責任問題は、社会や企業にとって難しい課題であり、AIとの共存への道のりは険しいとしながらも、人間の柔軟な成長も重要である。

手塚治虫の作品は、人間とロボットの関係について、技術的側面だけでなく、社会的、経済的、倫理的な側面からも考察を加えた内容となっている。

そうですね。AI技術はビジネスチャンスですが、同時に倫理的な課題も山積みです。自動運転の責任問題は、企業としても真剣に取り組むべき課題です。

アトムの本質:人間らしさ、自律性、そして心

アトムの本質とは?AI研究者も注目する、その魅力とは?

人間の形、自律性、心を持つこと。

手塚治虫の『鉄腕アトム』を題材にした論文を通して、アトムの本質、人間らしさ、自律性、そして心について考察します。

✅ 手塚治虫の漫画『鉄腕アトム』を題材に、ロボットと人間の関係性、倫理観、共存について考察した論文が人工知能学会誌で特集された。

✅ アトムは外見のデザインが重要であり、人間のような心を持ち、自らの判断で行動する存在として描かれ、技術的側面だけでなく、心の問題も提示している。

✅ 記事では、未来の社会問題や人間とロボットの共生、生命倫理といった哲学的なテーマを、人工知能研究者の視点を含め、多角的に分析している。

さらに読む ⇒人工知能学会 (The Japanese Society for Artificial Intelligence)出典/画像元: https://www.ai-gakkai.or.jp/whatsai/AIselection6.htmlアトムが人間のような心を持っている点が、人々の共感を呼ぶ理由の一つでしょう。

手塚治虫先生は、本当に先見の明があったんですね。

人工知能研究者の視点から見ると、アトムの本質は、人間の形をしていること、自律的に行動すること、そして人間のような心を持っていることにある。

アトムは、機械学習の理想像とも重なり、特に環境から自ら学ぶディープラーニングは、アトムの冒険や人間社会との関わりを彷彿とさせる。

手塚治虫は、単に悪人退治や戦闘を描くだけでなく、人間とロボットの違い、ロボットの権利、共生といった未来的な哲学を扱っており、マービン・ミンスキーが関わった映画『2001年宇宙の旅』と比較しても、『鉄腕アトム』は「人間のようなロボット」を描くことに成功していると言える。

アトムが子供の姿をしていることは、外見がロボットと人間の関係において重要であることを示唆している。

アタシは、ロボットも人間も、形より中身だと思うけどね。でも、子供の姿ってのは、なんか意味深だよね、子供の姿ってのは。

『鉄腕アトム』は、ロボットを通して人間の本質を問いかける作品です。

AI技術が発展する現代において、改めて考えるべきテーマですね。

💡 『鉄腕アトム』は、人間とロボットの共存、倫理観、そして心の重要性を問いかける作品である。

💡 AIの進化は、技術的進歩と同時に倫理的課題も生み出し、責任問題が重要となる。

💡 『鉄腕アトム』は、現代社会におけるAIとの共存について考える上で、示唆に富む作品である。