空飛ぶクルマの社会実装は可能?最新技術と課題を徹底解説!空飛ぶクルマの実用化に向けた技術革新と社会受容性

2019年、空飛ぶクルマへの熱い視線!慶應義塾大学を中心とした研究チームが、書籍出版、講演、シンポジウム開催など、普及に向けた多角的な活動を展開。技術、ビジネスモデル、社会受容性に関する研究が進められ、NEXTAA設立で実用化も加速。しかし、消費者の期待は変化も。渋滞解消への期待と共に、課題も浮き彫りに。未来の移動革命に向けた挑戦が続く。

実用化に向けた新たな一歩:NEXTAAの発足

空飛ぶクルマで何を目指す?NEXTAAの目的とは?

医療搬送システム構築のロードマップ推進。

空飛ぶクルマの実用化を加速させるためのコンソーシアム「NEXTAA」が設立されました。

産学官連携による様々な活動が、今後の展開に期待を抱かせます。

✅ エアモビリティ導入には、住民の理解が不可欠であり、まずはエアモビリティとは何かを正しく理解してもらう必要がある。

✅ 住民にエアモビリティの価値を理解してもらうためには、データに基づき、そのメリットを分かりやすく提示することが重要。

✅ 住民の社会受容性を高めるために、エアモビリティがもたらすプラスの価値(例えば、移動手段の少ない地域での利便性向上)を具体的に提示し、合意形成を図る必要がある。

さらに読む ⇒Linking Society出典/画像元: https://linkingsociety.hitachi.co.jp/_ct/17618032医療への活用は、社会貢献にも繋がる素晴らしい試みですね!早期実現に向けて、関係各所の協力が不可欠だと感じました。

2020年1月には、空飛ぶクルマの実用化を加速させるべく、医師搬送システムを検討するコンソーシアム「NEXTAA」が設立されました。

NEXTAAは、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科空飛ぶクルマ研究ラボを代表とし、産学官連携で事業を推進。

効果的な医療のための基本仕様検討、技術開発、インフラ整備、操縦資格基準の検討、運用体制の検討、外部資金導入促進、情報共有、成果発信、広報活動などを行っています。

目的は、機体製造者や政府関係者に対し、ロードマップ推進の指標を提供することです。

参画企業・団体も幅広く、医療機関、企業、研究機関、政府機関などが参加しています。

あら、NEXTAAって、なんだか難しそうね。でも、医療に役立つなら良いじゃない!頑張って!

変化する期待:社会受容性の変動

空飛ぶクルマへの期待、どう変化?実現への思いは?

期待は低下、利便性への期待は高い。

空飛ぶクルマの社会受容性に関する調査結果から、実現への期待が低下傾向にあることが示されました。

その背景には、様々な要因が考えられます。

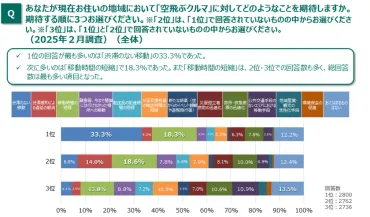

✅ MS&ADインターリスク総研が実施した第4回「空飛ぶクルマの社会受容性等に関する調査」では、空飛ぶクルマの実現可能性に対する消費者の意見は低下傾向にあることが示されました。

✅ 一方、空飛ぶクルマへの期待としては、過去の調査と同様に「渋滞のない移動」や「移動時間の短縮」といった交通利便性の向上への期待が根強く残っています。

✅ 調査はWebアンケート形式で2,800人を対象に実施され、空飛ぶクルマの社会実装に向けた課題の把握と、属性別の意見比較、過去データとの比較による経年変化の分析が行われました。

さらに読む ⇒記事掲載数No.1 プレスリリース配信サービス出典/画像元: https://www.atpress.ne.jp/news/4386892020年以降、期待が低下傾向にあるのは少し残念ですね。

今後の情報発信の仕方や、具体的なメリットを提示することで、改善されることを願います。

MS&ADインターリスク総研による調査結果から、空飛ぶクルマの実現に対する消費者の期待は、2020年以降、徐々に低下傾向にあることが明らかになりました。

2025年2月調査では、実現を「思う」回答は44.1%となり、過去の調査と比較して減少しています。

その背景には、大阪・関西万博での計画変更など、様々な要因が考えられます。

一方で、「渋滞のない移動」や「移動時間の短縮」といった利便性向上への期待は引き続き高く、社会実装に向けた課題も浮き彫りになりました。

この調査は、15歳~89歳の男女2800人を対象にWebアンケート形式で実施され、空飛ぶクルマに対する消費者の意識と社会受容性を把握しました。

うーん、やっぱり計画変更とかが影響してるのかな?でも、渋滞回避とか移動時間短縮への期待は高いんだから、もっとアピールすればいいのに!

未来への展望:課題と可能性

空飛ぶクルマ普及のカギは?MS&ADは何を目指す?

安全性と社会受容性向上、地域課題解決!

空飛ぶクルマの実現には、様々な課題を解決する必要があります。

技術開発だけでなく、社会受容性を高めるための取り組みも重要です。

✅ MS&ADインターリスク総研が実施した調査によると、空飛ぶクルマの実現に対する消費者の期待は低下傾向にあるものの、渋滞回避や移動時間短縮への期待は依然として高い。

✅ 調査では、空飛ぶクルマの利用意向は職業によって異なり、役員・経営者や公務員は利用意向が高く、無職や主婦(夫)は低い傾向が見られた。

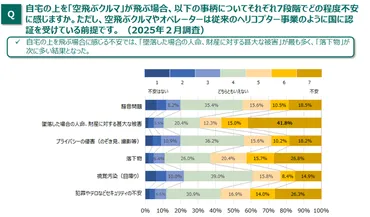

✅ 空飛ぶクルマに対する主な不安は、墜落時の被害や落下物、騒音などであり、社会実装にはこれらの課題解決が重要となる。

さらに読む ⇒ ドローンジャーナル出典/画像元: https://drone-journal.impress.co.jp/docs/news/1187429.html今後の動向に注目し、私たちも空飛ぶクルマの未来を応援していきましょう!社会実装に向けて、多くの課題を乗り越えていくことが重要ですね。

MS&ADインターリスク総研は、これまでのリスクマネジメントに関する知見を活かし、次世代エアモビリティサービスの安全性・社会受容性向上、および、サービスの普及による地域課題の解決に貢献することを目指しています。

空飛ぶクルマの社会実装には、ネガティブなイメージを持つ人々の受容性を高めるための課題とその克服条件を理解することが重要であり、今回の調査はその一環として行われました。

NEXTAAへの参加希望者は、規約を確認の上、事務局へ申し込みを行うことができます。

これらの活動は、空飛ぶクルマの技術開発、社会実装、そして未来の移動革命への貢献を目指しています。

期待が低下傾向っていうのは、ちょっと寂しいけど、安全性とか騒音とか、やっぱり気になるよね。でも、便利なのは間違いないから、応援してるよ!

空飛ぶクルマの実用化には、まだ課題はありますが、今後の発展に期待しています。

様々な取り組みを応援していきましょう。

💡 空飛ぶクルマの技術開発は進んでいるものの、安全性、騒音、社会受容性などの課題が残されている。

💡 社会実装に向けて、啓蒙活動や実用化に向けたコンソーシアムの設立など、様々な取り組みが行われている。

💡 今後の普及には、メリットを明確に示し、人々の理解と協力を得ることが不可欠である。