ラニーニャ現象とは?(エルニーニョ現象、異常気象、日本への影響解説)ラニーニャ現象がもたらす影響とメカニズム

世界を揺るがす"ラニーニャ現象"!太平洋の海面水温低下が異常気象を引き起こす原因とは?豪雨、干ばつ、寒波…世界各地に影響を与えるメカニズムを徹底解説。エルニーニョ現象との関係、日本への影響、地球温暖化との関連も明らかに。異常気象の今を知り、未来に備えよう。

エルニーニョ現象との関係

エルニーニョ・ラニーニャ現象、何が影響?

貿易風と太平洋の海面水温です。

エルニーニョ現象とラニーニャ現象は、密接な関係があります。

違いを理解していくことが重要です。

公開日:2023/04/13

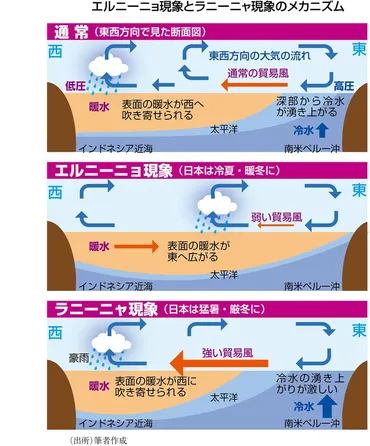

✅ エルニーニョ現象は、南米ペルー沖で海水温が上昇する現象で、世界各地の異常気象と連動しており、日本では冷夏や暖冬、台風の減少を引き起こす。

✅ 貿易風の強弱によって起こるエルニーニョ現象とラニーニャ現象は、それぞれ世界規模で干ばつ、集中豪雨など様々な気象リスクをもたらす。

✅ エルニーニョ現象とラニーニャ現象は、太平洋赤道付近から中緯度、高緯度地域へと影響を広げ、世界的な規模で気候変動を引き起こす。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト Online出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20200623/se1/00m/020/057000cエルニーニョ現象とラニーニャ現象は、互いに関連しあい、世界中の気候に影響を与えていることが理解できました。

エルニーニョ現象との関係も重要です。

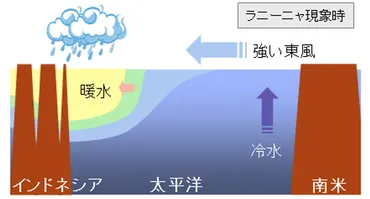

エルニーニョ/ラニーニャ現象は、太平洋赤道域の海面水温が平年より高くなるエルニーニョ現象と、低くなるラニーニャ現象の総称であり、これらの現象は、太平洋熱帯域における大気と海洋の相互作用によるものです。

平常時は、貿易風が東から西へ吹くため、西部に暖かい海水が蓄積し、東部では冷たい水が湧昇しますが、エルニーニョ現象発生時には貿易風が弱まり、ラニーニャ現象発生時には貿易風が強まることで、その影響が逆転します。

ふむふむ、エルニーニョとラニーニャって対なんだね!なんか面白い!

日本への影響と分析方法

エルニーニョ/ラニーニャ現象、日本の天候にどんな影響?

気温、降水量、台風の発生位置などに影響。

ラニーニャ現象は、日本の天候にも影響を与えます。

夏や冬の気温にどのような影響があるのでしょうか?。

公開日:2022/11/14

✅ 太平洋の海面水温の変動であるエルニーニョ現象とラニーニャ現象は、日本の天候に大きな影響を与える。

✅ エルニーニョ現象は太平洋赤道域で海面水温が高くなる現象で、日本では夏は気温が低く、冬は気温が高くなる傾向がある。一方、ラニーニャ現象は海面水温が低くなる現象で、日本では夏は気温が高く、冬は気温が低くなる傾向がある。

✅ 気象庁の最新の監視速報によると、ラニーニャ現象の特徴が持続しており、発生に至る可能性が高い。今後の海水温の状況が冬の天候に影響を与えると予想される。

さらに読む ⇒ 株式会社 気象サービス出典/画像元: https://www.weather-service.co.jp/pastcolumn/8147/気象庁の分析によると、ラニーニャ現象は日本の天候に影響を与え、詳細な分析が行われているようです。

気象庁の分析によると、エルニーニョ/ラニーニャ現象は日本の天候にも影響を与えます。

分析では、平均気温、降水量、日照時間、梅雨入り・明けの時期などを気象要素として、エルニーニョ現象を5か月移動平均が+0.5℃以上、ラニーニャ現象を-0.5℃以下が6か月継続した場合と定義し、詳細な分析が行われています。

例えば、エルニーニョ現象発生時には、台風の発生位置が南東にずれ、夏と秋は南にずれる傾向があり、ラニーニャ現象発生時には、台風の発生位置が西にずれ、夏は北に、秋は西にずれる傾向が見られます。

また、1997/98年のエルニーニョ現象は20世紀最大と言われるほど大規模でしたが、規模の定義が明確でないため、最大規模の決定は困難であるとされています。

なるほど、日本への影響も分析されてるんだな。さすが気象庁!

今後の展望とまとめ

エルニーニョ&ラニーニャ、温暖化でどうなる?影響は?

影響は顕著、今後の動向を注視!

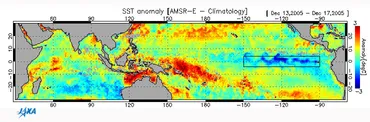

ラニーニャ現象は、2005年から2006年にかけて終息したと発表されました。

今後の展望を見ていきましょう。

✅ 2006年6月9日に気象庁が、2005年から継続していたラニーニャ現象が終息したと発表しました。

✅ AMSR-Eの観測データから、ラニーニャ現象中は太平洋赤道域東部の海面水温が低く、西部で高くなっていたのが、終息に向かいコントラストが小さくなっていることが確認されました。

✅ ラニーニャ現象は日本の冬の気温低下に関係があると考えられていますが、気候システムの複雑さから、原因と結果が単純に結びつくわけではないとされています。

さらに読む ⇒ JAXA 第一宇宙技術部門 地球観測研究センター(EORC)出典/画像元: https://www.eorc.jaxa.jp/earthview/2006/tp060629.htmlラニーニャ現象は、地球温暖化との関係も議論されており、今後の動向を注視していく必要があるという事です。

地球温暖化との関係も議論されており、IPCCの報告書では、温暖化によりエルニーニョ特有のパターンが出現する可能性があると予測されていますが、エルニーニョ現象の再現性が低いため、頻度や規模への影響は未解明です。

近年では、2020年から2023年にかけて3冬連続のラニーニャ現象が発生し、北日本では低温に見舞われるなど、その影響が顕著になっています。

ラニーニャ現象は、世界各地の気候に大きな影響を与える重要な現象であり、今後の動向を注視する必要があります。

ふむふむ、温暖化との関係もあるんだね。これからもちょくちょくニュースで見る言葉になりそうね。

本日はラニーニャ現象についてご紹介しました。

今後も気候変動について関心を持ち、情報収集をしていきたいと思います。

💡 ラニーニャ現象は、太平洋赤道域の海面水温が低くなる現象で、世界規模の異常気象を引き起こす。

💡 エルニーニョ現象とは逆の現象であり、貿易風の強弱がその発生に関わる。

💡 日本への影響も大きく、夏は高温、冬は大雪になる傾向がある。