伴信彦氏の教訓と提言!原発事故への備えとは?(原子力規制委員会、福島第一原発、屋内退避)伴信彦氏、任期満了と退任会見の詳細分析!

2015年から原子力規制委員を務めた伴信彦氏が退任。福島第一原発事故の教訓を胸に、東電の組織文化の問題点や、能登半島地震での屋内退避、情報伝達の重要性を指摘。柏崎刈羽原発再稼働に向けた課題、避難のあり方、放射線防護対策など、安全対策の重要性を訴え、今後の原子力安全における課題を提起した。

能登半島地震と原子力防災:屋内退避の重要性

能登半島地震の教訓から、原子力防災で重要なことは?

避難は最小限に!屋内退避を見直す。

伴氏は、福島第一原発事故の教訓と能登半島地震の経験を踏まえ、原子力防災における屋内退避の重要性を強調しました。

地震・津波などの自然災害と原発事故の複合災害に備え、生命を守るための屋内退避の有効性を説きました。

公開日:2025/06/23

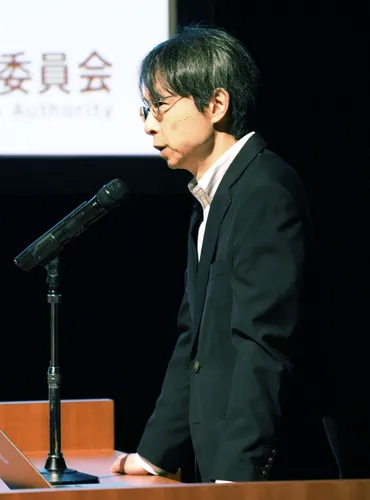

✅ 原子力規制委員会の伴信彦氏が、柏崎市での原子力防災セミナーで講演し、福島第一原発事故の教訓から「避難は最小限」を基本とする現在の原子力防災の考え方を説明しました。

✅ 事故時の対応では、放射線被曝だけでなく、避難や生活環境の変化によるリスクも総合的に考慮する必要性を強調し、屋内退避の有効性や課題、物資の提供や人的支援の重要性について言及しました。

✅ 地震・津波などの自然災害と原発事故の複合災害においては、生命の危険から身を守ることを優先し、特定のリスクにのみ注目することの危険性を指摘しました。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/AST6Q3WB7T6QUOHB001M.html能登半島地震の経験から、屋内退避の重要性が改めて認識されましたね。

自然災害と原発事故の複合災害を想定し、生命を守るための対策を講じる重要性を再認識しました。

2024年の能登半島地震発生後、伴氏は屋内退避に関する検討チームでの議論を取りまとめました。

2025年の退任会見では、能登半島地震での教訓を踏まえた屋内退避の見直しについて言及しました。

2025年6月22日、新潟県柏崎市で開催された原子力防災セミナーで、伴氏は講演を行い、福島第一原発事故の教訓を踏まえ、原子力防災の基本は「避難は最小限に」であると強調しました。

事故が深刻化した場合に指示される屋内退避について、放射線による健康影響を抑えつつ、避難に伴うリスクを回避する有効な手段であると説明しました。

また、屋内退避の継続判断における物資供給や人的支援の重要性を指摘し、行政側の課題を示しました。

地震・津波など自然災害と原発事故の複合災害に関しては、自然災害のリスクの方が大きいとし、放射線防護に固執することの危険性を警告しました。

そうなんだよね〜、避難するのも大変だし、屋内退避が有効ってのは、ちょっと安心材料になるね。でも、物資とか支援とか、ちゃんと準備しとかないと意味ないよね。

原発再稼働に向けた住民への訴え:想像力と情報伝達

柏崎刈羽原発再稼働、伴氏が訴えた最も重要な教訓とは?

事故を前提とした対策と、的確な情報発信です。

伴氏は、柏崎刈羽原発の再稼働に向け、原発事故は起こりうるという前提で、事故後の状況を具体的に想像することの重要性を住民に訴えました。

避難や移転は最小限にすべきだとし、情報伝達の重要性を強調しました。

✅ 原子力規制委員の伴信彦氏は、柏崎刈羽原発の再稼働に向け、原発事故は起こりうる前提で、事故後の状況を想像する重要性を住民に訴えた。

✅ 福島第一原発事故での教訓から、避難や移転は最小限にする必要があり、屋内退避の有効性や一時外出できる事例などを説明した。

✅ 住民からは情報伝達への不安の声が上がり、伴氏は的確な情報発信の重要性を強調し、国からの直接的な情報伝達の課題にも言及した。

さらに読む ⇒47NEWS(よんななニュース)出典/画像元: https://www.47news.jp/12756187.html再稼働に向けた住民への説明は重要ですね。

事故後の状況を具体的に想像し、情報伝達の重要性を強調することで、住民の不安を軽減しようという姿勢が感じられます。

東京電力が柏崎刈羽原発の再稼働を目指す中、伴氏は地元住民向け講演で「原発事故は起こりうる前提で、事故後の状況を想像することが重要」と訴えました。

福島第一原発事故での避難の課題を指摘し、屋内退避の有効性や一時外出できる事例を説明しました。

住民からは情報伝達への不安の声も上がりましたが、伴氏は的確な情報発信の重要性を強調しました。

講演会には約560人が参加し、規制委の審査合格後の再稼働に向けた議論が行われました。

伴氏は、事故時の被ばく対策について言及し、福島第一原発事故の教訓から、避難や移転は最小限にすべきと指摘しました。

なるほど、ミリオネアになるためには、最悪の事態も想定しておく必要がある。万が一の事態を具体的に想像しておくことが、対策の第一歩になるんだな。

帰還困難区域、新検査制度、そして未来へ

帰還困難区域、除染は柔軟対応?伴氏退任、残された課題とは?

自治体意向を重視、組織改善と情報伝達が課題。

伴氏と山中委員の再任会見では、新検査制度の実効性向上と、帰還困難区域の放射線防護対策における柔軟な対応の必要性が語られました。

今後の原子力安全に向けた課題が示されました。

公開日:2020/09/28

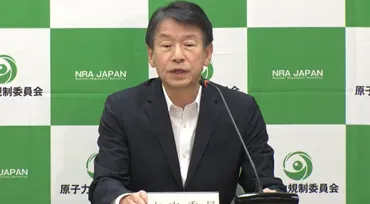

✅ 原子力規制委員会の伴信彦委員と山中伸介委員が再任され、会見で2期目の職務への決意を述べた。

✅ 山中委員は新検査制度について、コロナ禍の影響による遅れを認めつつも、実効性向上に努めるとし、柏崎刈羽原子力発電所の審査状況についても言及した。

✅ 伴委員は原子力人材育成の課題と帰還困難区域の放射線防護対策について、柔軟な対応が必要であると述べた。

さらに読む ⇒一般社団法人 日本原子力産業協会出典/画像元: https://www.jaif.or.jp/journal/japan/4710.html新検査制度の実効性向上に向けた取り組みは重要ですね。

また、帰還困難区域の放射線防護対策における柔軟な対応の必要性も、今後の課題として注目すべき点です。

伴氏は、帰還困難区域の放射線防護対策に関し、除染の必要性について、事故から10年経過した現状を踏まえ、自治体やコミュニティの意向を考慮した柔軟な対応が必要であると強調しました。

また、新検査制度については、山中委員が新型コロナウイルス感染症の影響による遅れを認めつつも、大きなトラブルなくスタートできたと評価。

今後の実効性向上と国民への理解促進に努める考えを示しました。

伴氏の退任は、原子力規制委員会の役割と、原発の安全対策に関する課題を改めて浮き彫りにしました。

東電の組織文化の改善、事故時の対応、そして住民への情報伝達といった課題は、今後の原子力安全において重要なテーマとして残されています。

記事の有料部分では、これらの問題に対するより詳細な議論が展開されたと考えられます。

伴さんの退任、さみしいけど、色んな課題が浮き彫りになったね。東電の組織文化とか、情報伝達とか、ちゃんと解決していかないと、未来はないよ!

本日の番組を通して、伴信彦氏の提言が、原子力安全における今後の課題を示唆していることがよく分かりました。

事故の教訓を活かし、未来へ繋げるための議論が重要と感じました。

💡 伴信彦氏は、福島第一原発事故の教訓を活かし、避難のあり方、屋内退避の重要性を説きました。

💡 柏崎刈羽原発の組織文化の問題点を指摘し、継続的な改善を求め、規制委の監視体制の重要性を強調しました。

💡 能登半島地震での経験を踏まえ、複合災害における原子力防災のあり方について、屋内退避の重要性を改めて強調しました。