能登半島地震から1年、輪島市の復興は?被災地の今と支援、復興計画を徹底解説!(?)石川県輪島市、記録的な豪雨と復旧への道のり

記録的大雨に見舞われた石川県輪島市。甚大な被害と、二次災害リスクを詳細に記録した写真と調査報告を公開。被災者支援金制度や輪島市の復興計画を紹介。隈研吾氏をアドバイザーに迎え、市民の声を聞きながら、安全な街づくりを目指す。10年間の復興計画で、朝市周辺の再生や集落の移転支援も。

被災者支援と生活実態調査

輪島地震被災者の生活、どんな調査で支援?

家屋、健康、支援など多岐にわたる調査。

ダイバーシティ研究所による輪島市の生活実態調査は、被災者の具体的なニーズを把握し、きめ細やかな支援を行う上で非常に重要です。

✅ ダイバーシティ研究所は、能登半島地震で被災した石川県輪島市の被災者の生活実態を調査しました。

✅ この調査は、被災者の「次の生活への移行」を支援することを目的としています。

✅ 調査結果は報告書として公開され、今後の被災者支援に役立てられます。

さらに読む ⇒ダイバーシティ研究所 – Institute for Human Diversity Japan出典/画像元: https://diversityjapan.jp/2024-wajima-research-info/3096世帯ものデータが集められたのですね。

被災者の方々の声に耳を傾け、長期的な視点で支援を続けることが大切です。

この調査が、今後の支援に役立つことを願います。

ダイバーシティ研究所は、令和6年能登半島地震の被災者支援のため、石川県輪島市において被災世帯の生活実態調査を実施。

2024年1月より被災状況のリサーチを開始し、JVOADの一員として訪問活動を企画・運営。

Yahoo!基金の寄付を受け、4月から輪島市全世帯を対象に独自のアセスメント調査を行い、6月末までに3096世帯から有効なデータを得た。

このデータは輪島市や輪島市社会福祉協議会との連携による被災者支援に活用され、8月~10月、11月~2025年1月の活動もYahoo!基金の助成で継続。

調査は、家屋被害、健康、支援履歴、今後の見通しなど多岐にわたる項目を半構造式面接とセルフアセスメントで実施。

得られたデータは単純集計、クロス集計、4象限分析、地区別分類で分析され、輪島市地域支え合いセンターのデータベースに提供され、今後の支援活動や復興計画に役立てられる。

調査報告書は公開され、過去の災害における避難者生活実態調査の経験も活かされています。

問い合わせはダイバーシティ研究所の代表アドレスまで。

すごいわね!そんなにたくさんの世帯を調査したって。大変だったでしょ。今後の支援に役立てられることを願うわ。みんなの生活が少しでも楽になるといいわね。

被災者生活再建支援金制度

被災者支援金、最大いくら?どんな被害で?

最大300万円。全壊・再建方法などで支給。

被災者生活再建支援制度は、被災者の生活再建を支える重要な制度です。

制度の概要を理解し、自分に合った支援を申請することが大切です。

✅ 被災者生活再建支援制度は、自然災害で生活基盤に被害を受けた世帯の生活再建を支援する制度で、一定の条件を満たす被災世帯に支援金が支給されます。

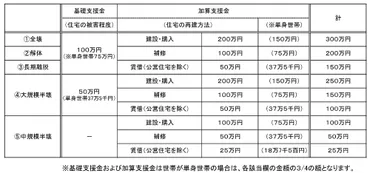

✅ 支援金の対象となるのは、住宅が全壊、半壊、または大規模半壊などした世帯で、基礎支援金と住宅再建方法に応じた加算支援金があります。

✅ 広川町では令和5年7月豪雨災害でこの制度が適用され、申請窓口は広川町役場福祉課、申請期限は基礎支援金が令和6年8月7日、加算支援金が令和8年8月7日です。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/soshiki/fukushi/3/5048.html基礎支援金と加算支援金を合わせると、最大で300万円の支援を受けられる可能性があるんですね。

制度をしっかりと理解して、申請することが重要ですね。

自然災害で住居に被害を受けた世帯を支援する「被災者生活再建支援金」制度の概要が説明されました。

この支援金は、住家の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と再建方法に応じた「加算支援金」から成り立ちます。

基礎支援金は、全壊、半壊解体、敷地被害解体、長期避難世帯で最大100万円、大規模半壊で50万円が支給されます。

加算支援金は、建設・購入、補修、賃借といった再建方法によって異なり、全壊で最大200万円、大規模半壊で最大200万円、補修や賃借でも最大100万円または50万円が支給されます。

これらの金額は、被害状況や世帯構成によって変動し、1人世帯の場合は4分の3が支給されます。

加算支援金は自己負担がある場合に適用され、「大規模半壊」「中規模半壊」及び「半壊」の住家を解体した場合、「半壊解体」として申請可能です。

また、一部の市町では独自の上乗せ補助を実施しています。

申請期間は、基礎支援金が令和8年2月2日まで、加算支援金が令和9年2月1日までとなっており、被災された市町の窓口で受け付けられます。

制度の詳細やよくある質問は、公益財団法人都道府県センターのウェブサイトで確認できます。

これは素晴らしい!最大300万円の支援は、被災者の方々にとって大きな支えになりますね。制度の周知徹底と、迅速な給付を期待します。お金のことには、やっぱり、しっかりとした情報が必要ですからね!

輪島市の復興計画と今後の展望

輪島市の復興計画、目玉は何?いつ完成予定?

朝市周辺再生!10年かけて段階的に復興。

建築家の隈研吾氏が復興まちづくり特別アドバイザーに就任されたことは、輪島市の復興にとって大きな力となるでしょう。

✅ 建築家の隈研吾氏が、能登半島地震で被災した石川県輪島市の「復興まちづくり特別アドバイザー」に就任しました。

✅ 隈氏は、大規模火災に見舞われた「朝市通り」などを視察し、建物の焼失を惜しみながら被災者に寄り添う姿が見られました。

✅ 隈氏は以前から輪島と繋がりがあり、輪島塗の食器制作にも携わっています。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/319861隈研吾氏の経験と知識が、輪島市の復興計画にどのように活かされるのか、非常に楽しみです。

市民の意見を取り入れながら、持続可能な復興を目指してほしいです。

輪島市では、復興に向けた計画が具体的に動き出しています。

輪島市復興まちづくり計画検討委員会は、能登半島地震からの復興計画案をまとめ、市長に提出しました。

主要施策として、輪島港の復旧・復興プランの策定(2025年6月9日)と、市全体の復旧・復興の基本理念と施策を定めた「輪島市復興まちづくり計画」の策定(2025年2月26日)が挙げられます。

目玉は「輪島朝市周辺再生」で、朝市と商店街、住まいの共生を目指した市街地整備を行います。

計画期間はおおむね10年で、復旧期(2026年度まで)、再生期(30年度まで)、創造期(34年度まで)に分けています。

重点プロジェクトとして、安全・安心な場所への公共施設や生活拠点の集約化を掲げ、輪島市街地を主要拠点、門前と町野の支所周辺を地域拠点と位置づけました。

土砂災害リスクのある地域や山間部では、希望者の移転を支援します。

復興の専門的な助言を得るため、建築家の隈研吾氏を復興まちづくり特別アドバイザーに委嘱(2024年4月7日~2025年3月31日)しました。

計画策定にあたっては、市民の意見を反映するため、住民懇談会や未来トークを開催し、住民アンケートやパブリックコメントも実施されました。

隈研吾さんがアドバイザーになるのは、さすがやね!街並みの復興にも、専門家の力は必要やもんね。市民の意見も取り入れながらって言うのも、素晴らしい。

今回の記事を通して、被災地の現状と復興への道のりについて、少しでも理解を深めていただけたら幸いです。

被災された方々が一日も早く安心して暮らせるように、心から願っています。

💡 記録的な豪雨による甚大な被害と、被災地の現状を詳細に解説しました。

💡 被災者支援、生活再建支援制度、復興計画について、重要なポイントをまとめました。

💡 輪島市の復興に向けて、様々な取り組みが始まっています。