輪島市の災害ラジオ開局、被災地を繋ぐ情報発信とは?輪島市、災害ラジオ開局への道のり

震災と豪雨に見舞われた石川県輪島市で、災害ラジオ開局へ!被災地での情報発信とコミュニティ形成を目指し、東日本大震災からの復興を遂げた女川町を参考に、実践的な技術を習得。地元住民の思いを乗せ、復興への希望を届ける。クラウドファンディングで運営資金を募り、6月中の開局を目指す。ラジオは、被災者の声をつなぎ、未来を照らす灯となる。

災害ラジオの開局準備と「まちのラジオ」の活動

輪島市の復興を支える災害ラジオ、何を目指している?

町民の声を発信し、交流の場となることを目指す。

能登半島地震と豪雨災害で被災した石川県輪島市町野地区で、被災者向けの臨時災害放送局「まちのラジオ」が開局されました。

情報が届きにくい現状を改善することを目指しています。

公開日:2025/07/06

✅ 能登半島地震と豪雨災害で被災した石川県輪島市町野地区で、被災者向けの臨時災害放送局「まちのラジオ」が開局。

✅ 開局は、東日本大震災の被災地である宮城県女川町の「女川さいがいFM」のスタッフの協力と、地元住民による「町野復興プロジェクト実行委員会」の活動によるもの。

✅ 「まちのラジオ」は、被災者への情報提供と住民間のコミュニケーション促進を目的とし、高齢者などへ情報が届きにくい現状を改善することを目指している。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250705/k00/00m/040/051000c同局の協力を得て準備が進められ、クラウドファンディングを活用して運営資金を募るなど、具体的な活動が目に見えてきました。

輪島市の復興への願いが伝わってきますね。

輪島市のプロジェクトチームは、6月中の災害ラジオ開局を目指し、女川さいがいFMの協力を得ながら準備を進めています。

具体的には、同局で使用されていた機材を借り受け、スタジオ用のプレハブを設置する予定です。

さらに、クラウドファンディングを活用して運営資金を募り、災害ラジオの開局を通して輪島市の復興を後押しすることを目指しています。

2023年7月には、臨時災害放送局「まちのラジオ」が開局し、AAR Japan 難民を助ける会がコンテナハウスを提供し、運営を支援しています。

このラジオ局は、インフラ復旧情報や行政からの情報発信に加え、町民の声を届け、交流の場となることを目指しています。

ラジオって、本当に大切よね。情報がなかなか届かない高齢者の方とかにも、ちゃんと情報が届くように、頑張ってほしいわね。

「まちのラジオ」の活動と中山さんの思い

被災地を繋ぐ「まちのラジオ」の挑戦! その目的とは?

被災地への情報発信と、被災者への寄り添い。

能登半島地震と豪雨で二重被災した石川県輪島市町野町で、復興状況を伝える臨時災害放送局「まちのラジオ」が6月にも開局予定です。

中山真さんの活動に注目です。

公開日:2025/06/01

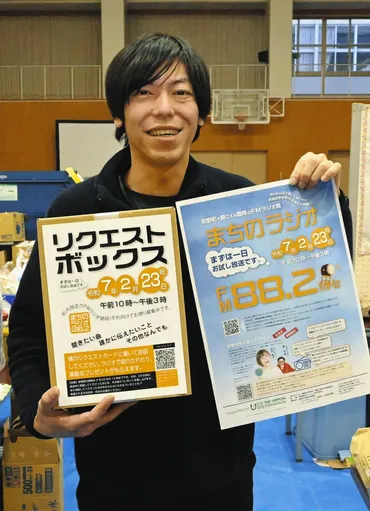

✅ 能登半島地震と豪雨で二重被災した石川県輪島市町野町で、復興状況を伝える臨時災害放送局「まちのラジオ」が6月にも開局予定である。

✅ 番組は、災害FM開局に向けた研修の一環として行われ、パーソナリティの一人である中山真さんは、地震で自宅が全壊、豪雨で姉を亡くすなど、過酷な経験を乗り越え、姉の分も「やりたいことをやろう」と決意して参加している。

✅ 中山さんは、地元有志のグループ「町野復興プロジェクト実行委員会」の公開生放送に参加したことがきっかけでラジオに感銘を受け、災害FMに関わるようになった。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/AST5Y46RCT5YPJLB00LM.html放送を通して被災者とつながり、彼らの心に寄り添いたいという中山さんの思いに感動しました。

ラジオ局の運営資金の調達など、課題もあると思いますが、応援したいです。

「まちのラジオ」は、LINEなどのインターネット発信に加え、FM放送を開始。

今後はインターネットサイマル放送も行い、遠方への避難者や町野を応援する人々との連携も目指しています。

パーソナリティの中山真さんは、昨年9月の奥能登豪雨で姉を亡くし、仮設住宅で生活しながらもラジオを通じて被災地の情報を発信しています。

中山さんは、豪雨から1年を機に、自身の経験を語る番組を制作することを計画しており、ラジオを通して被災者とつながり、彼らの心に寄り添いたいと考えています。

ラジオの活動は、中山さんにとって悲しみを乗り越え、前に進むための力となっています。

一方、災害FMの運営には公的な費用負担がなく、原則として運営団体が資金を調達する必要があります。

町野町復興プロジェクトではクラウドファンディングを実施し、放送を継続するための資金を集めました。

被災者の心のケアにラジオが貢献できるって、素晴らしいね! クラウドファンディングで資金を集めるのも、現実的な解決策だね!

1周年の節目とラジオの重要性

豪雨から1年、町野町の復興の鍵は?

ラジオの活用と、地域住民の支え。

石川県輪島市町野町で、臨時災害FMの運用実験として、住民団体が運営するラジオ「まちのラジオ」が放送されます。

有料会員向けの記事となっています。

✅ 石川県輪島市町野町で、臨時災害FMの運用実験として、住民団体が運営するラジオ「まちのラジオ」が放送される。

✅ 放送は23日の午前10時から午後3時までで、住民のニーズなどを把握し、将来的な定期放送を目指している。

✅ この記事は、能登半島地震と能登豪雨で被災した町野町の復興支援に関するもので、有料会員向けの記事となっている。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/387091災害時の情報源としてのラジオの重要性を再認識しました。

停電時にも手軽に利用できる情報収集手段として、その役割を担っているのは素晴らしいですね。

2023年9月21日、豪雨から1年を迎えた町野町では、「まちのラジオ」が特別番組を生放送し、地域住民が豪雨の経験や教訓、今後の復興への思いを語り合いました。

ラジオは、災害時に重要な情報源として、停電時にも手軽に利用できる情報収集手段としてその役割を果たしました。

ラジオの魅力を広く伝え、非常時にもその機能を維持していく努力が求められています。

支援の方法としては、銀行振込による寄付や、Amazonほしいものリストを活用した機材の寄贈が呼びかけられています。

あ、災害時にラジオってほんとに助かるよね! 停電しても使えるし。ラジオの魅力を伝える努力、応援したいなー。寄付とか、できることあるかな。

被災地での情報発信とコミュニティ形成を目指し、様々な人が協力し、災害ラジオの開局に向けて活動している姿が印象的でした。

💡 輪島市では、災害ラジオ開局に向け、研修、資金調達、機材の準備など、具体的な準備が進められている。

💡 被災者の思いを伝え、寄り添うための番組制作や、情報発信の重要性が語られている。

💡 災害ラジオの開局は、被災地での情報伝達を円滑にし、コミュニティの結束を強める可能性を秘めている。