上司と部下の最強コミュニケーション術とは?脳科学とBYAF法で組織を活性化?BYAF法とネガティブフィードバックで組織を強く

部下の主体性を引き出し、良好な関係を築く「BYAF法」とは? 脳科学に基づく効果的なコミュニケーション術で、無能上司脱却! 意見を伝えつつも選択権を委ねることで、部下の成長を促し、パワハラリスクも回避。 さらに、的確なネガティブフィードバックで自己理解を深め、最強の成長支援を実現! 3つのフレーズも伝授!

主体性を育むBYAF法の効果:部下との関係構築

BYAF法、部下の主体性と良好な関係を両立できる?

はい、良好な関係を築き、主体性を引き出せます。

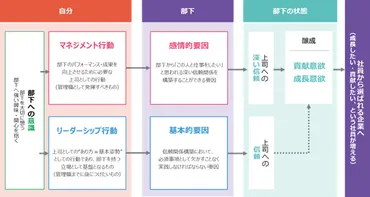

上司と部下の信頼関係を築くためには、BYAF法だけでなく、リーダーシップとマネジメント行動が重要です。

部下の成長を促し、組織を活性化させるための具体的な方法を見ていきましょう。

✅ 管理職が部下とのコミュニケーションに悩む現状を受け、部下との信頼関係構築を目的とした「インナーコミュニケーションメソッド」が開発された。

✅ 上司は部下に興味と関心を持ち、リーダーシップとマネジメント行動を実践することが重要であり、部下の成長意欲と貢献意欲を引き出すことで組織を活性化させる。

✅ 信頼関係構築には、礼儀や言葉遣い、約束遵守などの「リーダーシップ行動」と、洞察力や成長支援などの「マネジメント行動」を両立させ、部下が価値を感じることが不可欠である。

さらに読む ⇒ENGATES|企業をひとつにつなぐ、ブランディング情報サイト出典/画像元: http://engates.jtbcom.co.jp/organization/ic-method-vol1/部下の主体性を引き出すだけでなく、信頼関係も構築できる。

BYAF法、素晴らしいですね。

上司と部下の良好な関係が、組織全体の活性化に繋がるのは間違いないでしょう。

BYAF法は、部下の主体性を引き出すだけでなく、上司と部下の良好な関係を築くためにも有効です。

自分の意見を伝えつつ、最終的な判断を部下に委ねることで、部下は自身の意見が尊重されていると感じ、積極的に行動するようになります。

これにより、部下は自己肯定感を高め、成長を実感しやすくなります。

上司は、部下の成長をサポートし、信頼関係を築くことができます。

へー、上司と部下の関係って、そんなに大事なんだねえ。なんか、難しそうだけど、頑張ってみたいかも。

成長を促すネガティブ・フィードバックの重要性

ネガティブフィードバックは成長に不可欠?その理由は?

自己理解を深め、改善を促すため。

部下の成長を促すためには、ネガティブ・フィードバックも不可欠です。

360度評価を例に、効果的なフィードバックの方法を見ていきましょう。

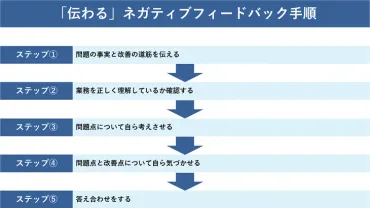

✅ 360度評価を部下にフィードバックする際、上司は将来志向・問題解決志向・チーム志向を意識し、部下と一緒に改善策を考える姿勢が重要。

✅ フィードバックは事前の準備が大切で、部下の自己認知とのズレを意識し、具体的で客観的な言葉を選択することが重要。

✅ 同僚からのフィードバックはチームのパフォーマンス向上に繋がる場合もあるが、評価を巡る負の連鎖に陥らないよう注意が必要。

さらに読む ⇒人材育成・研修・組織開発のリクルートマネジメントソリューションズ出典/画像元: https://www.recruit-ms.co.jp/issue/interview/0000001107/ネガティブ・フィードバックの重要性、理解できます。

適切なフィードバックは、自己理解を深め、成長を促すために必要不可欠ですね。

上司が部下の成長を促すためには、ネガティブ・フィードバックも不可欠です。

青山学院大学教授の繁桝江里氏は、フィードバックの研究に基づいて、ネガティブ・フィードバックが自己理解を深め、成長を促進する上で重要だと主張しています。

ネガティブ・フィードバックは、改善点や軌道修正を促し、更なる成長を促すために不可欠です。

日本社会ではネガティブな意見を伝えることが難しい状況がありますが、適切に行えば、個人の成長だけでなく、職場の心理的安全性の向上にも繋がります。

フィードバックを日常的なマネジメントに取り入れ、他者から見た自分の盲点を知ることが重要です。

ネガティブ・フィードバックって、結構難しいもんだけど、ちゃんとやれば、部下の成長に繋がるんだな。うちの会社でも、もっと積極的に取り入れていくべきだな。

実践への課題と未来:BYAF法とネガティブ・フィードバックの統合

部下の成長を加速させる秘訣、BYAFとネガティブFBとは?

主体性と自己理解を促す、効果的な成長支援です。

BYAF法とネガティブ・フィードバックを組み合わせることで、部下の成長を最大限に引き出すことができます。

実践における課題と、今後の展望について解説します。

✅ ネガティブフィードバックは、部下のパフォーマンス向上や人間関係の強化に効果的であり、改善点や行動変容を促すために重要である。

✅ フィードバックにはポジティブとネガティブがあり、ネガティブフィードバックは目標達成や成長を促すために、現状の課題や改善点を指摘する。

✅ 適切なネガティブフィードバックは、部下が現状を客観的に理解し、PDCAサイクルを加速させることで、深い信頼関係の構築にも繋がる。

さらに読む ⇒人材派遣・人材紹介のマンパワーグループ出典/画像元: https://www.manpowergroup.jp/client/manpowerclip/hrtraining/negative-feedback.htmlBYAF法とネガティブ・フィードバックの組み合わせ、非常に効果的ですね。

主体性と自己理解を同時に促すことで、相乗効果が期待できますね。

BYAF法とネガティブ・フィードバックは、部下の成長を促すための二つの重要な要素です。

BYAF法によって部下の主体性を引き出し、ネガティブ・フィードバックによって自己理解を深めることで、相乗効果を生み出し、より効果的な成長支援が可能になります。

しかし、日本社会ではネガティブ・フィードバックに対する苦手意識が強く、実践には課題が伴います。

上司は、BYAF法を駆使しつつ、部下の状況を理解し、適切なタイミングと方法でネガティブ・フィードバックを行う必要があります。

これらの要素を組み合わせることで、パワハラのリスクを避けつつ、部下の成長を効果的に支援し、より良い職場環境を構築することが期待できます。

なるほどね〜。BYAF法で「自分で考えさせ」、ネガティブフィードバックで「気づかせる」。この組み合わせは、最強だね!

本日の記事では、上司と部下のコミュニケーションを円滑にするための具体的な方法をご紹介しました。

BYAF法とネガティブ・フィードバックを組み合わせることで、より良い職場環境を構築できるでしょう。

💡 BYAF法(But You Are Free)を活用し、部下の主体性を引き出す。

💡 ネガティブ・フィードバックを適切に行い、自己理解を深め、成長を促す。

💡 これらを組み合わせることで、パワハラのリスクを避けつつ、効果的な成長支援を実現する。