育児休業、男性の育休取得は?男性育休取得を取り巻く現状と課題、より良い育児のために?男性育休の取得と課題、夫婦の満足度、育児参加、育休の質を上げるには?

沖縄県パパが家事・育児力No.1! でも「とるだけ育休」問題が浮上。取得日数減少、育児への戸惑い... 夫婦の良好なコミュニケーション&夫の主体的な育児参加が鍵! 妻の満足度は、夫の家事分担割合「5割」で劇的にUP!事前の準備、企業のサポートも重要。育休を家族の絆を深めるチャンスに!

育児休業取得者の声

地方公務員の育児休業、何が大変だった?

夜泣き、授乳、妻の体調不良、家事の負担など。

育児休業取得者の声に耳を傾けてみましょう。

実際に育休を取得した男性たちの体験談や、制度に対する意見を通じて、育休のリアルな姿を明らかにしていきます。

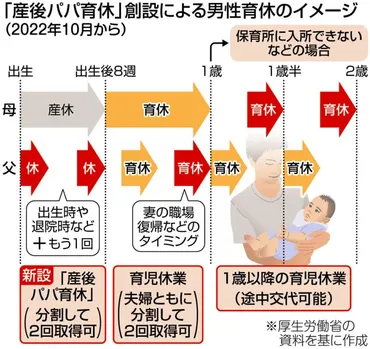

✅ 2022年10月に始まった産後パパ育休(男性版産休)が1年経過し、取得する男性が増加。夫婦の絆が深まるなど前向きな声がある一方、取得率は目標に届かず、職場環境整備や家計への影響など課題も残る。

✅ 育児日記アプリを活用し、家事育児を分担した男性会社員の例を挙げ、産後直後の妻をサポートするため里帰りし、食事の準備や育児に積極的に参加する様子を紹介。仕事復帰後にも育休を取得し、育児を楽しむ余裕も生まれている。

✅ 男性育休を推進する企業代表や学生のインタビューを通じて、制度改正による取得しやすさの向上を評価しつつ、企業の代替要員確保などの取り組みや、上司の後押しが重要であると指摘。夫婦のキャリア形成における育休の意義が語られている。

さらに読む ⇒東京すくすく | 子育て世代がつながる ― 東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/birth/76139/産後パパ育休によって、夫婦の絆が深まるのは素晴らしいですね。

ただ、取得率が目標に届いていないという現実も直視しなければなりません。

課題を解決するためのヒントを探っていきましょう。

地方公務員男性の育児休業に関する記事では、育児の大変さとして夜泣きや授乳、妻の体調不良、双子育児などが挙げられました。

家事の大変さも実感し、妻との分担制に移行したという声、また料理が苦手で妻に負担をかけてしまったという反省もみられました。

育児休業を通じて、パートナーとのかけがえのない時間を過ごせたという肯定的な意見も多く、夫婦で子育てに携わることで親としての自信を深めたという声も多く寄せられています。

育児休業中の工夫としては、事前の準備が重要視されており、家事スキルの習得や、パパ教室への参加などが挙げられました。

育児って、本当に大変なのよね。夜泣きとか、奥さんの体調とか。でも、夫婦で協力して乗り越えることで、絆が深まるのは、すごく良いことよね。

「とるだけ育休」対策

育休を成功させる秘訣は何?夫婦と企業の役割は?

話し合い、情報収集、育児参加、環境整備が重要。

「とるだけ育休」を防ぐための対策について考えてみましょう。

制度の周知、企業のサポート体制、夫婦間のコミュニケーションなど、具体的な対策を提示し、より良い育休を実現するための道筋を探ります。

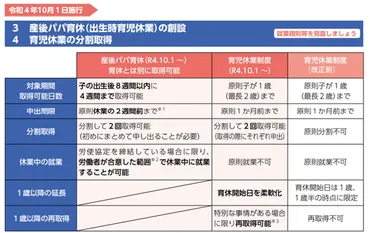

✅ 育児介護休業法改正により、男性育休取得状況の公表義務が従業員300人超の企業に拡大され、政府は男性育休取得率50%を目標に掲げているが、現状は目標に達していない。

✅ 男性の育休取得を促進するため、産後パパ育休や分割取得が可能になるなど制度が改正されたものの、パートナーとの家事・育児分担の話し合い不足が取得の妨げになるケースもある。

✅ 積水ハウスのように、家族ミーティングシートを活用して育休取得前の話し合いを推奨する企業もあり、取得目的や計画を明確化することで、より円滑な育休取得を目指している。

さらに読む ⇒人事評価制度の構築、評価者研修、運用コンサルティング │ ブレインパートナー出典/画像元: https://www.jinjihyouka.com/column/1909.html夫婦での事前の話し合いや、企業のサポート体制は重要ですね。

育児スキルを身につけることも、より良い育休にするために必要不可欠だと思います。

「とるだけ育休」を防ぐために、夫婦での事前の話し合い、育児に関する情報収集、積極的な育児参加、企業による育休取得しやすい環境整備が重要です。

育休取得前に役割分担や育児の知識について話し合い、育児スキルを身につけることが推奨されています。

企業は、育休取得を推奨する文化を醸成し、業務の見える化や人員配置の見直し、代替人員の確保など、育休取得を支援する体制を整えることが求められます。

育休取得を促進するためには、企業側の積極的な姿勢が不可欠だね。業務の効率化や、代替要員の確保など、企業も本気で取り組む必要がある。

まとめ:より良い育児のために

男性育休、課題は?夫婦で育児を楽しむには?

主体性と企業のサポートが鍵!

最後に、まとめとして、より良い育児のために何ができるのかを考えていきましょう。

育休の質を高め、夫婦の幸福度を向上させるために、私たちができることを探っていきます。

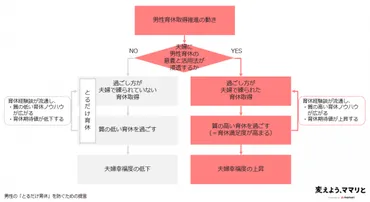

✅ 男性の育休取得が進む中で、育休の質が低い「とるだけ育休」が増加しており、育児・家事への参加時間が短い、主体性に欠けるなどの課題が浮き彫りになっている。

✅ 育休の質が低いと、妻の育休取得に対する期待値が低下する一方、育休を有効活用し質の高いものにすることで夫婦の幸福度が高まることが判明した。

✅ 育休を有意義にするために、コネヒトは「とるだけ育休」を防ぐための冊子を制作し、自治体での配布を目指し、育休の過ごし方に関するノウハウを提供していく。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000019831.html男性の育休取得は、単なる制度利用ではなく、家族の絆を深めるための貴重な機会と捉えることが大切ですね。

夫婦で協力して育児に取り組むことが、より良い育児実現に繋がるはずです。

男性の育児休業取得は増加傾向にありますが、取得日数や育児への関与度合いには課題が残っています。

夫婦間のコミュニケーション、夫の育児への主体性、そして企業側のサポートが重要です。

育休取得を単なる制度利用ではなく、家族の絆を深め、夫婦で協力して育児に取り組むための貴重な機会と捉えることが、より良い育児の実現に繋がります。

夫婦で協力して育児に取り組むって、理想的だわよね。でも、現実はなかなか難しいもの。もっと男性が育児に参加しやすい社会になることを願ってるわ。

本日は、男性の育児休業取得に関する様々なデータや事例を通じて、より良い育児のあり方について考察しました。

育休の質を高め、夫婦で協力する姿勢が重要ですね。

ありがとうございました。

💡 男性の育休取得率は上昇傾向だが、育児への関与度合いには課題が残る。夫婦間のコミュニケーションが重要。

💡 夫の育児への主体性、そして企業側のサポートが、より良い育児には不可欠。

💡 育休を家族の絆を深める機会と捉え、夫婦で協力して育児に取り組むことが大切。