輪島市の復興は?〜能登半島地震と豪雨被害からの復旧と支援の現状と課題とは?能登半島地震から1年後の輪島市の復興状況

能登半島地震から1年1ヶ月。輪島市・珠洲市の復旧は道半ば。PBVの継続支援、生活物資の提供、雪対策など、住民を支える活動が続く。豪雨災害による水道復旧の遅れ、人口流出の危機。インフラ整備の重要性、災害公営住宅建設、被災者生活再建支援金制度など、復興への課題と取り組みを解説。被災者の住まいの選択肢と未来を見据えた復興計画を伝える。

輪島市の復旧・復興:インフラ整備と地域連携の重要性

輪島市復興、最優先は?市長の決意とは?

インフラ整備と、以前より豊かで安心な街づくり。

輪島市では、インフラ整備と地域連携が復旧・復興の鍵となっています。

倒壊家屋の解体や輪島港の復旧など、多くの課題を抱えながらも、復興に向けた取り組みが進められています。

公開日:2024/07/17

✅ 震度7を観測した輪島市では、倒壊家屋の解体や自宅改修の業者の不足が課題となっており、輪島港の復旧には2〜3年かかる見込み。

✅ 輪島市は、仮設住宅の整備を進めつつ、輪島塗の仮設工房の増設や漁業再開を目指し、コミュニティーセンターの設置による孤立対策も計画。

✅ 震災遺構として朝市の泰山木や隆起した海岸線の保存を検討し、市民に対しては復旧復興への協力を呼びかけ、相談体制の充実を図る方針。

さらに読む ⇒FNNプライムオンライン|フジテレビ系FNN28局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/729184?display=full輪島市の復旧・復興には、インフラ整備が不可欠であり、特に道路や河川の復旧は急務ですね。

住民の帰還と生活再建のため、関係各機関の連携を強化し、一日も早い復興を目指してほしいです。

輪島市では、2023年の豪雨災害から1年が経過し、復旧・復興に向けた課題と取り組みが進められています。

坂口茂市長は、インフラ整備、特に道路の修復、河原田川の護岸整備、橋の復旧の急務を訴え、河川の復旧に関しては、地域住民からの合意を得た上で工事に着手し、令和9年度中には一部、令和10年度中には全体を完了させたいと述べています。

高田雅文氏(たかた酒店社長、輪島11区区長)は、インフラ整備が住民の帰還と生活再建に不可欠であると強調し、馳浩知事の現地視察を強く望んでいます。

金沢大学の青木准教授からは、インフラ復旧と朝市通りや輪島港の復興との連携について質問があり、坂口市長は、今年度中に設計を完了させ、年内から順次工事に着手する計画を説明しました。

最後に、坂口市長は、市民と県民に対し、復旧・復興を共に目指し、以前よりも豊かで安心して暮らせる輪島市を創り上げていく決意を表明しました。

インフラ整備が重要ってのは、本当にそう思う!道路とか橋とか、ないと生活できないもんね。市と県が協力して、早く復旧してほしいな!

生活再建支援と住宅修理制度:被災者のための支援

能登半島地震の被災者支援金、最大いくら?

最大300万円!(加算支援金、基礎支援金)

被災者の方々を支えるための、様々な支援制度についてご紹介します。

生活再建支援金や、住宅修理制度など、様々な制度が用意されています。

これらの制度を理解し、積極的に活用することが重要です。

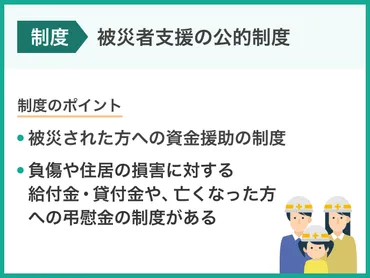

✅ 自然災害の被災者に対し、国や自治体から給付金や貸付金を受けられる制度がある。

✅ 給付金には、住宅損害への「被災者生活再建支援金」、死亡者遺族への「災害弔慰金」、重度障害者への「災害障害見舞金」などがある。

✅ 貸付金には、生活再建資金の「災害援護資金」があり、内閣府「防災情報のページ」で詳細を確認できる。マイナポータルからも電子申請できる手続きがある。

さらに読む ⇒ Yahoo!くらし出典/画像元: https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/116?cityId=17204被災者生活再建支援金制度は、住宅の被害状況に応じて支給されるので、被災者の生活再建を大きく助けると思います。

申請期間や窓口をしっかり確認し、活用してほしいですね。

能登半島地震の複合災害とその教訓を考察し、被災者生活再建支援金制度について説明します。

この制度は、住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」、再建方法に応じて「加算支援金」が支給されます。

全壊、半壊解体、敷地被害解体、または長期避難世帯の基礎支援金は最大100万円、加算支援金は、建設・購入で最大200万円、補修で最大100万円、賃借で最大50万円が支給されます。

申請期間は、基礎支援金が令和8年2月2日まで、加算支援金が令和9年2月1日までです。

申請窓口は被災された市町の窓口です。

また、輪島市では、大雨による住宅被害に対する応急修理制度があり、屋根、壁、床など、日常生活に不可欠な部分の修理が対象です。

補助限度額は、半壊以上の場合は717000円、準半壊の場合は348000円で、申請期限は令和8年9月30日までです。

なるほど、被災者の方々には、使えるものは全部使ってほしいですね。給付金とか貸付金とか、詳しく調べて、少しでも生活の足しにしてほしい。うちの会社でも、何か支援できないか検討しよう。

被災者の住まいの選択:災害公営住宅建設と復興の道のり

輪島市の被災者の住まいはどうなる? 災害公営住宅の計画は?

集合住宅と木造戸建てを建設。3-4年後に完成予定。

自力での住宅再建が難しい方々に向けて、災害公営住宅の建設が進められています。

輪島市では、3〜4年後をめどに、中心部や各地区に集合住宅タイプの災害公営住宅を建設する計画です。

✅ 能登半島地震で被害を受けた石川県輪島市は、自力再建が難しい住民向けに災害公営住宅150戸を商業施設跡地に整備することを決定しました。

✅ 災害公営住宅は3~4階建てで、輪島市宅田町の商業施設「ファミィ」跡地に建設される予定です。

✅ 門前地区や町野地区でも用地買収に向けた交渉が進められています。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mro/1759535?display=1災害公営住宅の建設は、被災者の生活再建を支える上で、非常に重要な取り組みですね。

住み慣れた地域で生活を続けることが出来るように、早期の完成を期待します。

地震発生から1年半が経過し、約2万人の被災者が仮設住宅などでの生活を余儀なくされています。

被災者は災害公営住宅への入居、または自力での住宅再建、さらには「終のすみか」をどうするかの選択を迫られています。

石川県輪島市では、約700世帯分の災害公営住宅を建設する計画が進んでおり、3~4年後をめどに、市中心部、門前町地区、町野町地区に集合住宅タイプを建設する予定です。

また、住み慣れた地域での生活を希望する者向けには、木造戸建ての災害公営住宅も提示されています。

輪島市は、集合住宅タイプの災害公営住宅を市内3地区の中心部に建設し、人口と都市機能の集約を図ろうとしています。

災害公営住宅の建設、いいことだね。被災した人たちが、安心して暮らせる場所を確保することは、本当に大事だ。自治体も頑張ってるんだね。

輪島市の復興は、被災者支援、インフラ整備、地域連携など、多岐にわたる課題を抱えながらも、着実に進んでいます。

支援制度の活用と、今後の復興を願っています。

💡 被災者支援は、物資や資金の提供だけでなく、心のケアも重要。

💡 水道などインフラの早期復旧が、生活再建の鍵となる。

💡 災害公営住宅の建設は、被災者の生活再建を支える重要な取り組み。