少子化問題、深刻化する日本の未来への課題とは?日本の少子化の現状と原因、政府の対策、海外事例を徹底解説

日本の少子化は待ったなし!合計特殊出生率の低下、未婚化・晩婚化、経済的不安…原因は複雑。政府の対策は?スウェーデンやハンガリーの成功例から学び、経済・社会への影響を考察。労働力不足、社会保障への影響も深刻。未来を拓くために、社会全体で子育てしやすい環境づくりを急務とする。

政府の対策:経済的支援と子育て支援の強化

少子化対策、日本はどう遅れてる?何が課題?

支援は遅れ、高齢者向けに比べ整備が不足。

政府は少子化対策として、児童手当の拡充や保育サービスの拡充など、様々な対策を進めています。

しかし、その実施は遅れており、改善の余地は多く残されています。

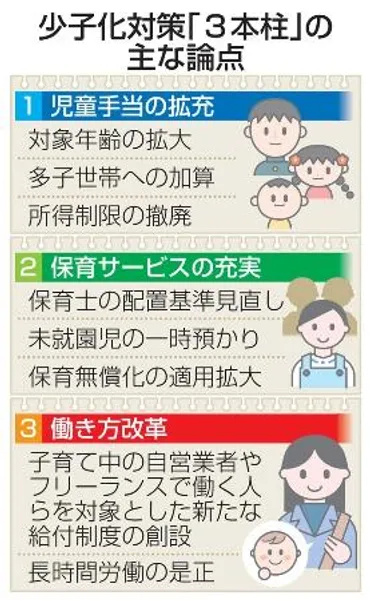

✅ 岸田首相が掲げる「異次元の少子化対策」の具体化に向け、関係府省会議が開始された。

✅ 会議では、児童手当の拡充、保育サービスの充実、働き方改革の3本柱が議論される。

✅ 記事は会員限定であり、詳細な内容は登録後に読める。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1180964政府の対策は多岐にわたりますが、高齢者向けの社会保障に比べて、整備が遅れているという指摘は、重要な視点ですね。

もっとスピード感をもって進めてほしいです。

政府は、少子化対策として、経済的支援(出産費用の補助、児童手当の拡充など)、子育て支援サービスの拡充(保育所増設、病児保育の充実など)、仕事と育児の両立支援(育児休業制度の充実、テレワークの推進など)などに取り組んでいます。

具体的には、児童手当の拡充や保育サービスの拡充、育児休業制度の充実などが挙げられます。

しかし、少子化対策の実施は遅れており、高齢者向けの社会保障制度に比べて、整備が遅れている現状があります。

国際的な意識調査でも、日本では「子どもを産み育てやすい国」と感じる人が少ないことが示されています。

児童手当が増えるのはありがたいけど、もっと根本的な解決策が必要よね。保育園も全然足りないし、もっと本気で取り組んでほしいわ。

海外事例の示唆:スウェーデンとハンガリーの取り組み

少子化対策、スウェーデンとハンガリーから学ぶべき点は?

多様な政策と政治的意思、そして継続性。

スウェーデンやハンガリーの事例は、少子化対策のヒントになります。

スウェーデンは両立支援を、ハンガリーは家族政策を重視し、成果を上げています。

✅ スウェーデンは、早くから子どもの福祉を重視した家族政策を導入し、男女双方の仕事と育児の両立を目指した包括的な政策を推進し、3歳から6歳児の母親の就業率が83.6%、父親の育児休業取得率も88.5%と高い数値を達成している。

✅ スウェーデンの労働環境は、20世紀初頭から労働者の権利を保障する形で整備され、労働時間法や有給休暇法が遵守されている。特に、年間最低5週間の有給休暇取得が保障されており、仕事と育児の両立を支援する基盤となっている。

✅ スウェーデンは、両親休暇制度の充実、子どもの看護休暇の導入など、育児休業関連制度を段階的に拡充してきた。父親の育児参加を促進する「父親の月」といった制度も導入し、男女共に育児と仕事を両立できる環境を整えている。

さらに読む ⇒独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)出典/画像元: https://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2018/12/sweden.htmlスウェーデンのような両立支援、ハンガリーのような家族政策、それぞれの国の取り組みは、日本の少子化対策にとって、大きな示唆を与えてくれますね。

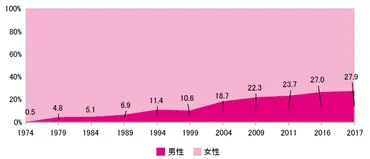

スウェーデンは、女性の就労促進と育児との両立を支援する政策の成功によって人口増加を実現しています。

個人単位課税、育児休業制度、保育所の整備などを通じて、女性の労働参加率を高め、出産後も働き続けやすい環境を整えました。

一方、ハンガリーは2010年に世界最低レベルの出生率を記録後、オルバーン政権下で家族政策を強化し、出生率を改善させています。

現金給付、住宅補助、出産ローン、所得税免除など、多様な政策を組み合わせ、GDP比での家族関連給付の割合もOECD諸国と比較して高い水準にあります。

ハンガリーの事例は「政治的意思(予算)」「組み合わせ」「継続性」という観点から、日本の少子化対策に示唆を与えています。

スウェーデンは、女性が働きやすい環境を作って成功したんだな。ハンガリーは、お金をばらまいて出生率を上げたのか。日本も、もっと真似できるところがあるんじゃないか?

少子化がもたらす影響と今後の展望

少子化が日本経済に与える最も深刻な影響は?

労働力不足、経済成長の鈍化、社会保障の維持困難

少子化は、労働力不足、経済成長の鈍化、社会保障制度の持続可能性を脅かすなど、様々な負の影響を及ぼします。

早急な対策が求められます。

公開日:2025/01/30

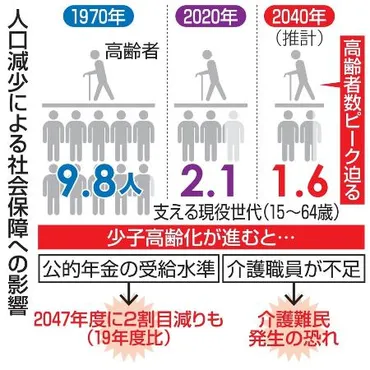

✅ 少子高齢化は日本の深刻な課題であり、年金制度の持続可能性を脅かし、労働力人口の減少を招いている。

✅ 年金制度は賦課方式であり、少子高齢化により保険料負担の増加、給付額の抑制、財政の持続可能性という課題に直面しており、移民政策は労働力確保の手段の一つとして議論されている。

✅ 移民受け入れは労働力確保や経済成長促進に繋がる一方、社会統合の難しさ、治安や福祉コストの増加、労働条件の課題も抱えており、政府は少子化対策、年金制度改革、移民政策の見直しに取り組んでいる。

さらに読む ⇒ K2 College出典/画像元: https://media.k2-assurance.com/archives/28014少子化が日本の将来に及ぼす影響は甚大です。

社会全体での意識改革や、企業や地域社会の取り組みも重要になってきますね。

少子化は、労働力不足、経済成長の鈍化、社会保障制度の維持困難など、様々な影響を及ぼします。

年金や医療保険の負担増、地域社会の活力低下も懸念されます。

人口急減・超高齢化は日本の経済成長に深刻な影響を与え、労働投入の減少、資本投入の減少、そして生産性の停滞という3つの経路を通じて経済成長を阻害する可能性があります。

日本が直面する状況は前例がなく、人口減少・超高齢化の流れを緩和する取り組みと同時に、変化に対応した新しい発想で経済発展を持続させる必要があります。

少子化問題解決のためには、社会全体での意識改革や、企業や地域社会での取り組みも重要となります。

また、子育てしやすい環境を整備し、若者が安心して子どもを産み育てられる社会を構築することが求められています。

少子化って、ホンマに深刻な問題やね。年金とか医療制度にも影響があるって聞くし、将来が不安になるわ。もっと、みんなで考えなあかん問題やね。

少子化は日本の未来にとって大きな課題です。

早急な対策と社会全体の意識改革が求められます。

未来のために、私たちもできることを考えていきましょう。

💡 日本の少子化は深刻化しており、早急な対策が必要です。

💡 政府は経済的支援や子育て支援を強化する必要があります。

💡 海外の事例を参考に、日本独自の対策を講じる必要があります。