首都直下地震と南海トラフ地震の脅威と対策:東京都の被害想定と企業のBCP(事業継続計画)とは?首都直下地震、南海トラフ地震など、大規模災害への備え

東京都が10年ぶりに首都直下地震と南海トラフ巨大地震の被害想定を見直し。最大2.3万人の死者、61万棟の家屋倒壊、95兆円の経済損失も。詳細な地域別リスク分析、企業向けBCP策定の重要性を提示。耐震化や避難対策で前回想定より被害は減少も、避難所運営やライフラインへの影響、避難方法の選択が課題。最新情報に基づき、防災対策を見直そう。

企業が直面するリスクとBCPの重要性

首都直下地震に備え、企業が最優先で対策すべきことは?

BCP策定と実践!従業員安全確保と事業継続。

企業にとって、地震などの災害は、事業継続を脅かす重大なリスクです。

BCP(事業継続計画)を策定し、従業員の安全確保、事業の早期復旧、サプライチェーン対策などを行うことが、企業の存続を左右します。

✅ 地震大国である日本では、サプライチェーンの維持が重要であり、BCP(事業継続計画)対策が不可欠である。

✅ BCP策定の重要性、対策例、導入効果について解説されており、早期のBCP策定が事業継続と被害最小化に繋がる。

✅ トヨクモのBCP策定支援サービス(ライト版)など、BCP策定を支援するサービスも紹介されている。

さらに読む ⇒トヨクモ防災タイムズ出典/画像元: https://bosai-times.anpikakunin.com/bcp-supply-chain/BCPの重要性が改めて強調されていますね。

実際に、大規模な災害が発生した場合、ライフラインの寸断やサプライチェーンへの影響は避けられません。

企業は、日頃から対策を講じることが重要です。

首都直下地震発生直後から、大規模な延焼火災が多発し、断水も重なることで消火活動が困難になるため、人的被害が増加するリスクがあります。

ライフラインへの影響も深刻で、電力供給の低下、通信規制、上下水道の断水などにより、事業活動に大きな支障が生じます。

企業は、これらのリスクを踏まえ、事業継続計画(BCP)を策定し、実践する必要があります。

BCPでは、従業員の安全確保、事業の早期復旧、顧客への影響最小化を目指し、防災対策、安否確認、事業継続体制の構築、サプライチェーン対策などが重要となります。

具体的には、建物の耐震化、非常用電源の確保、通信手段の確保、事業拠点の分散、サプライチェーンの脆弱性評価と対策、従業員教育などが求められます。

政府も2025年を目標に首都直下地震緊急対策推進基本計画の見直しを進めており、企業は最新の動向を踏まえた対策を講じる必要があります。

BCPって大事よね。うちは家族みんなで、非常食の準備とか、避難経路の確認とかしてるわ。企業も同じように、従業員を守り、お客様に迷惑をかけないようにしないとね。

見直しによる変化と避難所の課題

首都直下地震、避難所はどうなる?物資不足も?

避難者殺到、4日~1週間後に物資・スペース不足懸念。

首都直下地震の被害想定見直しにより、建物被害や人的被害は減少しましたが、避難所のキャパシティの問題など、課題は残されています。

日頃からの備えと、自助・共助の意識が大切です。

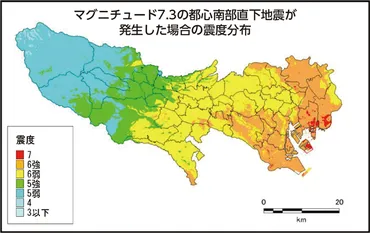

✅ 東京都は10年ぶりに「首都直下地震等による東京の被害想定」を見直し、報告書を公表。都心南部直下地震が冬の夕方に発生した場合、23区の約6割が震度6強以上、建物被害は約19万4,400棟、死者約6,100人、負傷者約9万3,400人を想定。

✅ 発災直後から1ヶ月後までの被害シナリオとして、建物の倒壊や同時多発火災、ライフラインの途絶、避難所の混雑、在宅避難の困難化、公共交通機関の遅延などを想定している。

✅ 地震によるリスクを正しく理解し、家具転倒防止、家族との連絡方法の確認、備蓄など日頃からの備えを行い、自助・共助の行動を促している。

さらに読む ⇒WEB広報東京都|東京都出典/画像元: https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/2022/07/02.html避難所の課題は深刻ですね。

物資不足やスペース不足、衛生環境の悪化など、避難生活は過酷になることが予想されます。

自助努力だけでなく、地域全体での協力体制の構築も必要ですね。

2022年5月に発表された首都直下地震の被害想定見直しでは、建物の耐震化などにより、前回想定(2012年)と比較して人的被害や建物被害が減少しました。

例えば、都心南部直下地震では死者数が3000人以上、全壊・焼失棟数が10万棟以上減少しています。

しかし、首都直下地震発生後の避難所運営には課題があります。

避難者がピークを迎えるのは発災後4日~1週間後であり、その頃には物資不足、スペース不足、衛生環境の悪化などが懸念されます。

最大被害想定の都心南部直下地震では、4日~1週間後に約200万人が避難所へ避難し、収容能力を超える可能性も示唆されています。

死者数が減ったのは良いことだけど、避難所の問題は気がかりだね。200万人も避難したら、物資も足りなくなるよ。企業は従業員の避難場所も確保しとかないとね。

避難行動と避難場所の選択

地震!火災?避難場所は?自宅待機?どうすれば?

火災時は反対方向、無ければ在宅避難検討。

地震発生時の避難行動は、火災の有無によって異なります。

火災発生時は、火災と反対方向に避難し、火災がない場合は、自宅での在宅避難も選択肢となります。

状況に応じて適切な避難方法を選択しましょう。

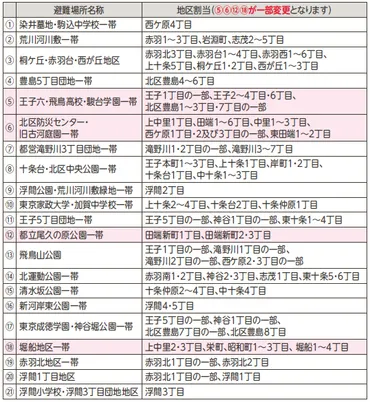

✅ 避難場所は、大規模火災から命を守るために、火災鎮火まで待機する場所です。

✅ 東京都は避難場所の見直しを行い、区民の避難先が一部変更になりました。

✅ 変更は9月1日(木)から適用され、詳細は東京都ホームページで確認できます。

さらに読む ⇒震災時火災の避難場所が見直されました – 広報プラス 北区ニュース出典/画像元: https://city-kita.kohoplus.jp/article/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8C%97%E5%8C%BA/%E5%8C%97%E5%8C%BA%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9-%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B49%E6%9C%881%E6%97%A5%E5%8F%B7/%E9%9C%87%E7%81%BD%E6%99%82%E7%81%AB%E7%81%BD%E3%81%AE%E9%81%BF%E9%9B%A3%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%8C%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/避難場所と避難所の違いを理解し、状況に応じて適切な避難方法を選択することが重要ですね。

事前の情報収集と、家族との連絡手段の確認も、いざという時のために必要です。

地震時の避難について、火災の有無によって異なる対応が求められます。

火災発生時は、火災と反対方向の避難場所(公園、団地など)へ避難し、避難前に電気やガスの元栓を閉じることを推奨しています。

火災がない場合は、自宅に倒壊の危険がなければ在宅避難も選択肢となり、1週間分の備蓄を推奨します。

避難場所は東京都が指定するオープンスペースであり、北区には21ヶ所あります。

避難所は家屋倒壊などで自宅で生活できない被災者が一定期間生活する場所で、情報連絡や食料配給の拠点にもなります。

北区には56ヶ所の避難所が指定されています。

災害時要援護者には福祉避難所への移動が計画されています。

一時的な集合場所である「いっとき集合場所」は、安否確認や安全確認のために設けられ、火災時は集団避難の起点となります。

避難所と在宅避難の違いを理解し、状況に応じて適切な避難方法を選択することが重要です。

火災があったら、反対方向に逃げるのは当然だけど、自宅にいる方が安全な場合もあるんだね。備蓄が大切ってことだね!

今回の記事で、地震などの災害に対する正しい知識と、具体的な対策の重要性を改めて認識しました。

日頃からの準備と、いざという時の冷静な判断が、私たちの命を守るために不可欠です。

💡 首都直下地震や南海トラフ地震の被害想定を理解し、日頃からの備えが重要です。

💡 企業はBCP(事業継続計画)を策定し、事業継続に向けた対策を講じることが求められます。

💡 避難場所と避難所の違いを理解し、状況に応じた避難行動を選択しましょう。