新入社員よ、自己過信に気をつけろ!ダニング=クルーガー効果とは?新入社員が陥る自己評価の罠

新入社員よ、現実は甘くない!『ダニング=クルーガー効果』を知らずに社会に出ると、自信過剰や自己肯定感の低下で躓くことも。この記事では、能力と自己評価のギャップ、陥りやすい心理バイアスを解説。新入社員が直面する問題と、そこから抜け出すための具体的な対策を提示!早期退職を防ぎ、自信を持って成長するための羅針盤となる情報が満載。

💡 ダニング=クルーガー効果とは、能力の低い人が自分の能力を過大評価してしまう心理現象のこと。

💡 自己評価と能力の関係は曲線で表され、自己評価の誤りは職場のパフォーマンスや人間関係に影響する。

💡 企業と個人がこの効果に対処するための具体的な取り組みを提示する。

本記事では、新入社員が陥りやすい自己評価に関する落とし穴「ダニング=クルーガー効果」について詳しく解説していきます。

新入社員が陥りやすい罠:ダニング=クルーガー効果とは?

新入社員を悩ます「ダニング=クルーガー効果」とは?

能力の過大・過小評価による認知バイアス。

新入社員として社会に出ると、誰もが期待と現実のギャップに直面します。

その中で、自身の能力を正しく認識することは非常に重要です。

本章では、ダニング=クルーガー効果の定義、原因を解説します。

公開日:2024/03/05

✅ ダニング=クルーガー効果とは、能力の低い人が自身の能力を過大評価し、他者の能力を正しく認識できない心理現象のこと。

✅ この効果は、認知バイアスの一種であり、経験、先入観、直感などが自己評価に影響を与え、実際の評価とのずれを引き起こす。

✅ ダニング=クルーガー効果の逆はインポスター症候群であり、自己評価の過大評価と過小評価という対照的な現象である。

さらに読む ⇒MotifyHR(モティファイHR)エンゲージメント向上システム出典/画像元: https://motifyhr.jp/blog/training/dunning-kruger_effect/自己評価と実際の能力の乖離は、経験や先入観から生じるというのは、なるほど、納得ですね。

新入社員の頃は、特に注意が必要ですね。

新入社員として社会に出たあなたは、期待と現実のギャップに直面し、様々な困難に立ち向かうことになります。

その中で、特に注意すべき心理現象が「ダニング=クルーガー効果」です。

これは、能力の低い人が自分の能力を過大評価し、逆に能力の高い人が自分の能力を過小評価してしまう認知バイアスを指します。

この効果は、社会心理学者のデイヴィッド・ダニングとジャスティン・クルーガーによって提唱され、特に経験の浅い新入社員が陥りやすいとされています。

研修後の期待に胸を膨らませ、いざ業務に取り掛かると、そのギャップに直面し、自信を喪失することもしばしば。

本稿では、この恐ろしい「ダニング=クルーガー効果」について、その定義、原因、そして新入社員がどのように対処すべきか、深く掘り下げていきます。

なるほど、自己評価ってのは、なかなか難しいもんだな!新入社員の頃を思い出してみると、俺も少し調子に乗ってたかもしれないな!

自己評価の落とし穴:能力と自信の関係

自分の能力を客観視するために、何が重要?

ダニング=クルーガー効果の理解と自己分析。

自己評価と能力の関係性を理解することは、成長の第一歩です。

この章では、ダニング=クルーガー効果を理解するための曲線を解説し、自己評価が低い「インポスター症候群」についても触れます。

公開日:2025/03/16

✅ 「ダニングクルーガー効果」は、能力の低い人が自己の能力を過大評価する心理現象であり、その対極には自己評価が低い「インポスター症候群」が存在する。

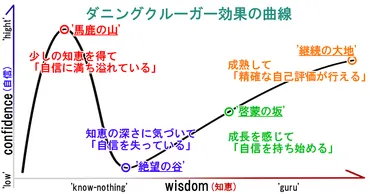

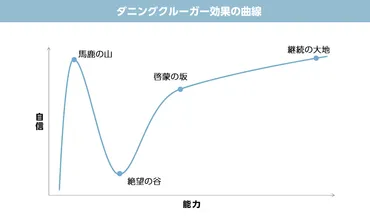

✅ ダニングクルーガー効果は、能力と自己評価の関係を「馬鹿の山」「絶望の谷」「啓蒙の坂」「継続の大地」の4段階で表す曲線として理解できる。

✅ この効果は職場のパフォーマンスや人間関係に影響を及ぼすため、自己の能力を客観的に把握し、適切な対策を講じることが重要である。

さらに読む ⇒【ハーモス(HRMOS)シリーズ】サービス一覧出典/画像元: https://hrmos.co/trend/talent-management/5397/能力と自己評価の関係を曲線で表す、というのがわかりやすいですね。

自分がどの段階にいるのかを把握することが、成長への第一歩になるんですね。

ダニング=クルーガー効果は、能力と自己評価の関係を表す曲線で説明されます。

初心者は、知識の浅さから自分の能力を過大評価し、いわゆる「馬鹿の山」の状態になります。

これは、自分の無知に気づかず、根拠のない自信を持っている状態です。

しかし、経験を積むにつれて、自分の能力の限界を悟り「絶望の谷」に落ち込むことがあります。

この段階では、自己評価が著しく低下し、自信を失いがちです。

その後、学習と経験を通じて徐々に能力が向上し、正しい自己評価ができるようになります。

このプロセスを理解し、自分の現在地を客観的に見ることが重要です。

一方、能力は高いのに自己評価が低い状態を「インポスター症候群」と言い、特に女性に多く見られる傾向があります。

これはダニング=クルーガー効果とは対照的な現象であり、自己肯定感の低下につながる可能性があります。

いやー、あたしは逆に自己評価が低い方だったから、インポスター症候群って言葉、すごくしっくりくるわー。でも、客観的に見ることって大事よね。

次のページを読む ⇒

新入社員必見!ダニング=クルーガー効果を理解し、自己客観視で成長!早期退職を防ぎ、自信と能力を向上させ、社会人生活を充実させよう!