リニア新幹線は安全?石橋克彦氏が警鐘!南海トラフ巨大地震リスクとは?リニア新幹線の安全性と南海トラフ地震のリスク

地震学者が警鐘を鳴らす!リニア新幹線の安全性を徹底検証。活断層通過、トンネル構造、南海トラフ巨大地震のリスク… 専門家 石橋克彦氏が、政府の安全対策の甘さと、乗客が直面するであろう過酷な状況を具体的に指摘!経済効果優先の裏側で、揺らぐ安全と環境への影響。建設再考を求める、衝撃の提言。

安全対策と政府の姿勢への批判

リニア建設、再考の理由は?安全対策不足、環境への影響、需要減少!

安全軽視、環境負荷、需要減、集中型社会からの脱却。

リニア新幹線の安全対策や政府の姿勢に対して、様々な批判の声が上がっています。

経済効果を優先する姿勢や、安全対策の軽視に対する指摘について見ていきます。

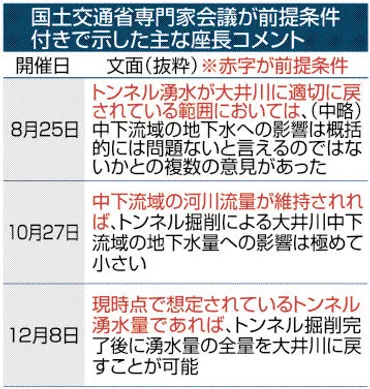

✅ 静岡県は、リニア中央新幹線工事による大井川の流量減少問題について、国土交通省の専門家会議(座長:福岡捷二中央大教授)に対し、改善を要請する構えであることを明らかにした。

✅ 15日の県議会委員会で、この問題に関する議論が行われた。

✅ 記事の詳細は会員限定となっている。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/842170政府の安全対策に対する批判には、耳を傾けるべき点が多くありますね。

経済効果だけでなく、安全性を最優先に考えるべきだと思います。

環境への影響も考慮する必要があるでしょう。

石橋氏は、JR東海や国土交通省の安全意識の欠如、地震専門家の関与不足、メディアによる情報統制といった問題点を指摘し、政府が経済効果を優先し、安全対策を軽視している姿勢を批判しています。

総工事費7兆円のうち、地震対策に充てられているのは6千億円に過ぎないという点も、その安全対策の脆弱性を物語っています。

また、大井川の流量減少など、環境への影響も指摘されており、沿線住民による裁判も提起されています。

更に、コロナ禍後の社会において、集中・大規模・効率・高速の論理ではなく、分散・小規模・ゆとり・ゆっくりとした社会を目指すべきであり、リニアの需要減少や環境負荷の観点からも建設の再考を促しています。

うーん、やっぱりお金のことばっかり考えてるんじゃないの?安全対策にお金かけて、もっとちゃんと考えてほしいわ。子供達のためにも。

南海トラフ地震のリスクと専門家の警鐘

南海トラフ地震、いつ来る?発生確率とリニアへの影響は?

30年以内の発生確率70〜80%。リニアは脆弱。

南海トラフ地震のリスクと、専門家の警鐘についてまとめます。

地震発生の可能性と、リニア新幹線が抱える脆弱性について、改めて確認しましょう。

✅ リニア中央新幹線は、品川―大阪間を時速500キロで結ぶ計画だが、地震学者の石橋克彦氏は、南海トラフ巨大地震のリスクなどを理由に建設に警鐘を鳴らしている。

✅ リニアのルートは全長286kmのうち86%が地下を通過し、地震時に電磁誘導作用で脱線を阻止できるという安全性も謳われているが、石橋氏は建設場所が「地球上で一番危ない」と指摘し、災害リスクへの懸念を示している。

✅ 石橋氏は、南海トラフ巨大地震の発生や、活断層通過によるリスクを考慮し、リニア開業後に南海トラフ地震がほぼ確実に発生すると予測。地下の乗客救出の難しさも課題としている。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/260501南海トラフ地震の発生確率の高さには、不安を覚えますね。

専門家の警鐘を真摯に受け止め、今後の対策に活かすことが重要だと感じます。

南海トラフ地震は、フィリピン海プレートが日本列島の下に沈み込むことで発生するとされ、過去には100〜200年周期で巨大地震が起きています。

地震調査研究推進本部は、30年以内の発生確率を70〜80%と発表していますが、その信憑性には疑義も呈されています。

リニア新幹線は、この南海トラフ地震に対して脆弱であり、石橋氏は、東日本大震災前の原発の地震脆弱性に関する警告と同様の危惧を抱いています。

あの、石橋氏の指摘は、非常に現実的で、企業のリスク管理と照らし合わせても、学ぶべき点が多いと感じました。経営者として、安全対策への投資は必須ですね。

本日の記事では、リニア新幹線の安全性について、様々な視点から検証しました。

専門家の意見や政府の対応など、今後の課題も明確になりました。

これからの安全対策に期待します。

💡 リニア新幹線は、南海トラフ巨大地震のリスクに直面しており、専門家は安全対策の強化を強く求めています。

💡 トンネル構造の多さや活断層通過など、地震発生時の被害拡大の要因となる可能性が指摘されています。

💡 政府の安全対策への批判があり、経済効果優先の姿勢や、安全対策の軽視が問題視されています。