インフレって何?日本経済の現状と、今後の対策を徹底解説?インフレと経済指標

インフレとは?日本経済を揺るがす物価上昇のメカニズムを徹底解説!歴史的インフレ・デフレの変遷から、最新のCPI、金融政策、資産運用まで、知っておくべき情報が満載。金利上昇、実質賃金、そしてあなたの資産への影響は?インフレ時代を生き抜くための羅針盤となる情報をお届けします。

💡 インフレとは、モノやサービスの価格が継続的に上昇する現象を指します。景気好循環で加速。

💡 世界的なインフレの要因として、コロナ禍後の供給網の混乱やウクライナ紛争などが挙げられます。

💡 インフレ対策として、インフレに強い資産への投資が重要になります。金などが注目。

さて、今回はインフレについて、現状の日本経済の状況から、世界的なインフレの要因、日本銀行の金融政策、そして今後の投資戦略まで、幅広く解説していきます。

インフレとは何か?日本経済の現状と歴史

日本経済を揺るがすインフレの現状は?

継続的な物価上昇、インフレ基調へと転換。

まず初めに、インフレとは何か、日本経済の現状と歴史について見ていきましょう。

日本は長らくデフレ傾向でしたが、近年インフレ基調へと転換しています。

公開日:2022/01/31

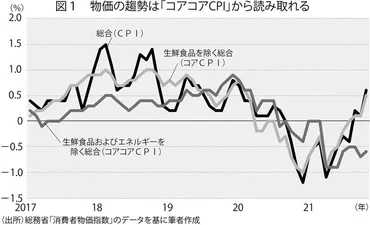

✅ インフレの世界的な問題の中で、日本の消費者物価指数(CPI)はコアコアCPIで前年同月比マイナスを示し、インフレとは無縁に見えるが、内訳の個別品目を詳細に確認する必要がある。

✅ CPIは携帯電話料金値下げの影響で実態より低く出ている可能性があり、また、価格調査対象商品が固定されているため、実生活の価格と乖離する可能性も指摘されている。

✅ 海外では、より正確な経済指標を算出するために、オルタナティブデータ(ニュース、クレジットカード決済情報など)やスキャナーデータ(POSデータ)を活用する動きが進んでいる。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト Online出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220208/se1/00m/020/026000cCPIの変化は、携帯電話料金の影響で実態より低く出ている可能性や、価格調査対象商品が固定されているため、実生活の価格と乖離する可能性も指摘されていますね。

インフレとは、モノの値段が継続的に上昇する現象です。

これは景気好循環によって加速することが一般的で、収入増加、消費拡大、企業の投資促進などが連鎖的に起こり、物価上昇を引き起こします。

一方で、デフレはインフレの逆で、物価が下落する現象を指します。

日本は長らくデフレ傾向にありましたが、近年インフレ基調へと転換しています。

2021年後半からCPI(消費者物価指数)が上昇し始め、2024年6月分も全ての指数が前年同月比、前月比ともにプラスを記録しています。

日本は過去、第一次世界大戦による好景気、第二次世界大戦後のハイパーインフレ、高度経済成長期、2度のオイルショック、バブル崩壊後のデフレと平成不況、そして現在のインフレと、様々なインフレとデフレの時代を経験してきました。

なるほど、インフレって一口に言っても、色んな側面があるんだな。日本は色んなインフレ、デフレを経験してるし、今後の対策を考える上で、過去の歴史を学ぶのは重要だな!

インフレの要因と世界的な広がり

世界インフレ、何が原因?金利、供給網、紛争…一体どれ?

供給網、ウクライナ紛争、需要過多などが原因。

次に、インフレの要因と世界的な広がりについて見ていきましょう。

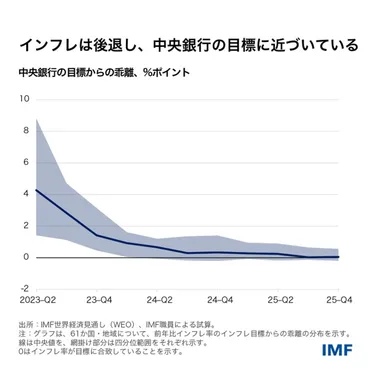

世界はインフレとの闘いにほぼ勝利し、物価上昇率は低下傾向にありますが、地域によっては差があります。

公開日:2024/10/22

✅ 世界はインフレとの闘いにほぼ勝利し、物価上昇率は低下傾向にある。2024年末には3.5%まで低下すると予測されている。

✅ 世界経済は底堅く推移し、2024年から2025年にかけて3.2%の成長が見込まれる。金融政策の転換により、先進国では金利引き下げが始まり、新興市場国への圧力が緩和される。

✅ 下振れリスクとして、地域紛争の激化、貿易・産業政策の悪化、金融引き締めの過度な継続などが挙げられる。財政余地を確保し、債務ダイナミクスの安定化を図る必要がある。

さらに読む ⇒International Monetary Fund (IMF)出典/画像元: https://www.imf.org/ja/Blogs/Articles/2024/10/22/as-inflation-recedes-global-economy-needs-policy-triple-pivot世界全体で見ると、2024年のインフレ率は5.94%と予測されており、国によって差があるということですね。

インフレが人々の生活に与える影響は大きいですから、今後の動向も注視していく必要がありますね。

インフレは、世界的な問題として認識されており、様々な要因によって引き起こされます。

コロナ禍後の供給網の混乱やウクライナ紛争などが、その要因として挙げられます。

アメリカでは、コロナ禍後の利下げ政策がインフレの一因とされており、2022年5月には22年ぶりの大幅な政策金利引き上げが行われました。

また、需要過多もインフレを引き起こす要因であり、中央銀行はインフレのペースをコントロールする必要に迫られています。

世界全体で見ると、2024年の世界インフレ率は5.94%と予測されており、国によって差があります。

例えば、ジンバブエではハイパーインフレが起こっています。

インフレは、家計の実質的な購買力を低下させるため、人々の生活に大きな影響を与えます。

インフレの原因は、色んなもんが絡み合ってるんだね。世界中でインフレが起こってるってのも、なんかすごいなー。そんでもって、国によって差があるってのが、また複雑だよね。

次のページを読む ⇒

日銀の金融政策とインフレ、金利、物価の関係を解説。CPI、金価格、賃上げなど、経済指標から読み解く資産運用と今後の日本経済の行方。