日本の高齢化問題!現状と将来予測、対策を徹底解説!(高齢化、長寿、社会保障)?高齢化社会の現状と課題:将来予測と持続可能な社会の構築

日本が直面する超高齢化社会の衝撃! 驚異的な高齢化率、急増する高齢者人口、そして未来への警鐘。社会保障の持続可能性は? 現役世代の負担増は? 健康寿命延伸がカギ! 介護問題、単身世帯の増加、経済的な備え… 多角的な視点から、私たちが今、そして将来のためにできることを考えます。

社会保障制度の持続可能性:課題と対策

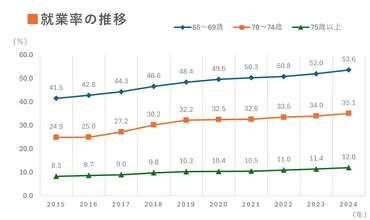

高齢化社会、支え手不足をどう解決?高齢者の就業がカギ?

高齢者の就業促進で、社会保障の負担を軽減。

社会保障制度の持続可能性について考えます。

少子高齢化が進む中で、制度を維持していくためには何が必要でしょうか。

✅ 日本の高齢化率は高く、合計特殊出生率は過去最低を更新しており、少子高齢化が進行している。

✅ 社会保障制度の持続可能性を考慮する上で、高齢者の就業率増加と健康寿命の延伸が重要である。

✅ 健康寿命の延伸は、QOL向上、就労者増加、社会保障費抑制に繋がり、健康的な生活習慣の実践が重要である。

さらに読む ⇒公益財団法人 生命保険文化センター出典/画像元: https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/2025/10066.html高齢者の就業率増加は、現役世代の負担軽減に繋がるだけでなく、高齢者の方々にとっても生活の安定に繋がるので良いですね。

高齢化の進展は社会保障制度に大きな影響を与え、その持続可能性が課題となっています。

社会保障給付費は国民所得比で増加傾向にあり、特に年金と介護給付が伸びています。

2024年には、2.03人の現役世代で1人の高齢者を支える状況となり、負担が増加しています。

政府は少子化対策を進めていますが、即効性はありません。

そのため、「元気な高齢者」に「支える側」になってもらう考えが注目されており、就業状況も改善傾向にあります。

2023年の65歳以上の就業者数は914万人で、2004年以降増加を続けています。

高齢者の就業率増加は、現役世代の保険料負担の抑制につながるだけでなく、高齢者の生活の安定にも貢献します。

ほんと、年金とか医療費とか、これからどうなるんだろうねぇ。私たちも真剣に考えないと。

健康寿命の延伸:重要性と具体的な取り組み

健康寿命を延ばすには?具体的に何をすればいい?

運動、食生活、健診! 目標設定も重要。

健康寿命の延伸についてです。

健康寿命を延ばすための具体的な取り組みや、その重要性について解説していきます。

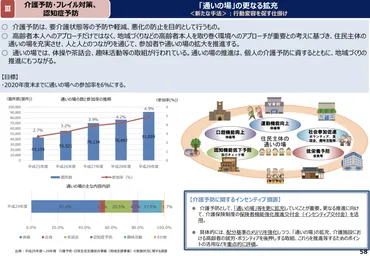

✅ 2040年までに健康寿命を男女ともに3年以上延伸し、75歳以上を目指す「健康寿命延伸プラン」が示された。

✅ 主な取り組みとして、医療機関等との連携による医学的管理と運動プログラムの提供、「通いの場」の拡充などが挙げられている。

✅ 2040年には高齢者人口がピークを迎えるため、高齢者一人ひとりの状況に応じた保健事業と介護予防の一体的実施が推進される。

さらに読む ⇒PT-OT-ST.NET出典/画像元: https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/972健康寿命を延ばす取り組みとして、運動や食生活の見直しは大切ですね。

私も意識して生活したいと思います。

高齢化が進む中、健康寿命の延伸が重要な要素として注目されています。

健康寿命とは、日常生活に制限なく過ごせる期間を指し、年々延伸傾向にあります。

健康寿命の延伸は、QOL向上、就労者の増加、医療費・介護費の抑制に繋がり、財政面でのメリットも期待できます。

厚生労働省は、健康寿命延伸プランを策定し、2040年までに健康寿命を男女共に75歳以上とすることを目指しています。

そのため、適度な運動、適切な食生活、健診・検診の受診などを意識し、具体的な目標を設定することが推奨されています。

介護問題への対応も不可欠であり、介護と仕事の両立支援が進む一方で、高齢者自身の健康寿命を延ばすための意識改革も必要です。

健康寿命を延ばすことは、国民にとっても、企業にとっても、大きなメリットがある!積極的に推進すべきだよ!

未来への展望:社会構造の変化と持続可能な社会の構築

2040年、日本の世帯で最も多いのは?

約4割が単身世帯になると予測

最後に、未来への展望です。

社会構造の変化と、持続可能な社会を構築するためのヒントを探っていきましょう。

✅ 講演では、単身世帯の増加が社会に与える影響とその対策について議論され、イギリスの若者のホームレス問題の事例を参考に、家族の支え合いが日本の社会保障制度に与える影響について考察している。

✅ 福祉国家を家族依存型、政府依存型、市場依存型に分類し、それぞれの特徴と課題を比較。日本は家族依存型であり、税や社会保険料の負担は低いものの、女性の負担が大きいという課題があることを指摘している。

✅ 福祉サービスを必要とする量は変わらないため、税金や社会保険料の負担が減ると、家族の役割や市場からの購入が増えるなど、負担のバランスが変化することを示唆している。

さらに読む ⇒ ふくし新書+F 身近な話題が「ふくし」につながるWebマガジン出典/画像元: https://www.fukushi-shinsho.com/2018/11/000093.html単身世帯の増加は、今後の社会に大きな影響を与えそうですね。

様々な制度改革が必要になってくるでしょう。

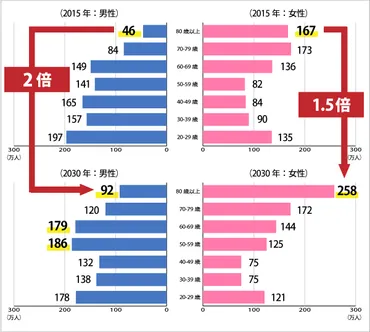

日本の人口動態の変化は、社会構造に大きな影響を与えており、今後も注視が必要です。

単身世帯、高齢者単身世帯、ひとり親世帯が増加傾向にあり、2040年には単身世帯が約4割に達すると予測されています。

一方で、平均寿命と健康寿命は世界的に高い水準を維持しています。

精神面の健康や経済的な備えも重要であり、就労と事前の備えを通じて、長く健康で充実した生活を送ることが求められています。

社会保障制度の持続可能性のため、多角的な視点から高齢化問題に向き合い、高齢者自身と社会全体が共に支え合う仕組みを構築していくことが重要です。

日本の高齢化問題だけじゃなく、世界の状況とか、色んな視点で見ることが大事だよね。未来のために、私たちも何かできること、あるはずだよ。

本日の記事では、日本の高齢化問題について、現状から将来予測、対策まで幅広くご紹介しました。

高齢化は避けて通れない問題であり、私たち一人ひとりが当事者意識を持って、様々な対策に取り組むことが大切です。

💡 日本の高齢化は深刻な問題であり、多角的な対策が必要不可欠である。

💡 健康寿命の延伸と社会保障制度の持続可能性が重要な課題である。

💡 高齢者自身と社会全体が共に支え合う仕組みを構築することが重要である。