米不足?米価高騰の真相に迫る!食卓を揺るがす米問題とは?(米、価格、政府、JA)2024年、日本のコメはどうなる?高騰の裏側と、今後の展望

2024年、日本の食卓を揺るがす米価高騰の裏側を徹底解剖! 減産、インバウンド、JA農協の思惑…複雑な原因が米不足と価格上昇を引き起こす。政府の備蓄米放出も効果は限定的。食料自給率低下の危機を乗り越えるため、二重米価制度導入を提言し、今後の米政策と参院選での議論に注目。

政府の動きと市場の動向:需給と在庫の最新情報

米の需給はどう変化?在庫と価格の上昇が示すものは?

在庫増、価格上昇。今後の米政策の検討材料。

米の需給と価格、そして在庫に関する最新情報を見ていきましょう。

政府の発表するデータから、今後の米政策を読み解くことができます。

一緒に確認していきましょう。

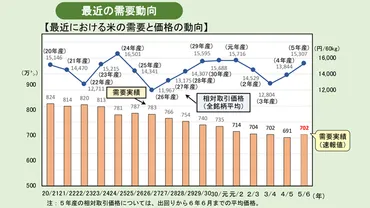

✅ 2023年産米の作況や価格上昇の影響を受け、2023年7月から2024年6月までの米の需要実績は増加し、民間在庫量は過去の水準と同程度となった。

✅ 2024年7月から2025年6月までの需要見通しは微増したものの、減少傾向は続くとみられ、2024年産米の作付意向は増加傾向にある。

✅ 米の相対取引価格は上昇し、販売数量も増加、インバウンド需要の拡大による影響も一部あるが、2024年産米の作柄によって今後の需給や価格が変動する見込み。

さらに読む ⇒JAcom 農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/kome/news/2024/07/240731-75706.php令和6年産米の流通状況、データから現状がよく分かりますね。

販売価格の上昇は気になります。

今後の政策にどう影響するのか、注視したいです。

農林水産省は、米の需給と価格の安定化を目指し、令和6年産米の流通に関する最新情報を発表しました。

令和7年6月末時点での全国の出荷業者の集荷数量は242.8万トン(前年同月比▲13.8万トン)、販売数量は176.5万トン(同▲10.5万トン)でした。

民間在庫は121万トン(前年同月比+6万トン)で、出荷段階が84万トン、販売段階が37万トンです。

政府備蓄米を除くと、民間在庫は109万トン(前年同月比▲6万トン)となります。

米穀販売事業者の販売数量は前年同月比91.7%で、販売価格は上昇しており、小売事業者向けが前年同月比171.8%となっています。

これらのデータは、今後の米政策を検討する上で重要な指標となります。

米の販売価格が上がってるって、家計には痛いなぁ。でも、在庫は増えてるんだから、もう少し価格が落ち着いてくれると助かるんだけど…。

構造的な問題と提言:二重米価制度の導入

コメ価格高騰問題、どう解決?二重米価制度って何?

二重米価制度で価格安定と生産者所得確保!

米価高騰の根本的な原因と、その解決策について考えます。

二重米価制度の導入など、様々な提言がなされています。

食料自給率の向上はどうすればいいのでしょうか。

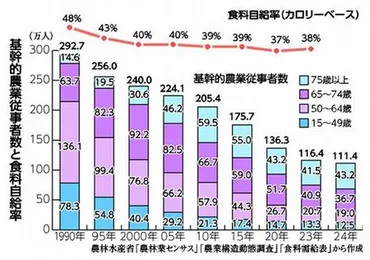

✅ 深刻なコメ不足と米価高騰の原因は、政府の減反政策と農家への所得補償削減にあり、日本共産党は農政転換と食料自給率向上を目指しています。

✅ 自民党政権による減反・減産の強要、生産基盤の弱体化、輸入米の継続がコメ不足を招き、小泉農水相の姿勢も農家の不安を招いています。

✅ 日本共産党は、価格保障と所得補償を行い、コメの安定供給を目指し、食料自給率の向上を訴え、自民党の「亡国の農政」を批判しています。

さらに読む ⇒日本共産党出典/画像元: https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-07-11/2025071103_01_0.html二重米価制度ですか。

消費者と生産者の両方を守るため、色々な議論が必要になりますね。

3ヶ月後の参院選も重要です。

有権としてしっかり考えたいです。

コメ価格問題の根本的な解決のため、筆者は市場原理主義農政からの脱却と二重米価制度の導入を提唱しています。

現状の米価高騰は、消費者のコメ離れや農業者の脱農を招き、食糧自給率の低下と食糧安全保障の危機につながるため、早急に対策を講じる必要があると訴えています。

二重米価制度は、消費者米価と生産者米価を分離し、政府が差額を補填することで、消費者価格の安定と生産者の所得確保を図るもので、戦中・戦後の食糧危機を克服した先例を参考にしています。

筆者は、市場原理主義農政を支持する財界からの献金よりも、国家と国民の利益を優先することの重要性を強調しています。

3ヶ月後に迫る参院選を前に、国会でのコメ政策に関する熟議と、二重米価政策の導入を軸とした議論を期待し、有権者への注意喚起を行っています。

二重米価制度、いいね!消費者も農家もWin-Winになるような政策、大賛成!政府は、市場原理主義から脱却して、国民のために動くべきだ。

未来への展望:安定供給と食料安全保障

米価高騰の根本原因は?長期的な対策とは?

供給不足、流通、生産体制強化が鍵!

今回の米問題を通じて、私たちが学ぶべきことは何でしょうか。

食料安全保障の重要性、そして未来への展望について考えていきます。

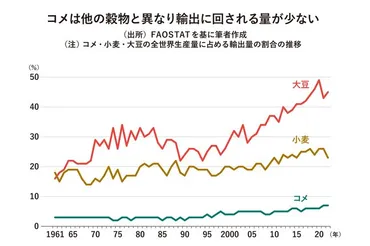

✅ ロシアのウクライナ侵攻により、食料危機に対する日本の対策が議論されている。農水省は食料安全保障を強化する法案を成立させたが、国産品のコスト高やシーレーン途絶のリスクが課題として残っている。

✅ 日本の減反政策は食料自給率の低下を招き、有事の際の対応能力を弱めている。中国との比較から、日本の食料危機に対する危機意識の低さが浮き彫りになっている。

✅ 減反廃止は偽りであり、政府は依然として補助金による生産調整を続けている。真の減反廃止が行われない限り、食料危機への対応は不十分であると批判されている。

さらに読む ⇒キヤノングローバル戦略研究所出典/画像元: https://cigs.canon/article/20250305_8672.html米価高騰の原因は複雑に絡み合っているんですね。

長期的な視点での対策が必要不可欠。

食料自給率の向上に向けた議論を深めることが重要だと思います。

今回の米価高騰は、供給不足とJA農協の役割、そして流通構造の問題が複雑に絡み合って発生しました。

政府による追加の備蓄米放出は、価格安定化に寄与する可能性がありますが、コメの安定供給と食料安全保障を確保するためには、供給量の確保や生産体制の強化といったより長期的な視点での対策が必要となります。

また、コメの供給不足の原因や「行方不明の21万トン」の真相についても調査を継続し、今後の米政策に活かす必要があります。

今回の事態を通じて、国民は食料問題の重要性を再認識し、食料自給率の向上に向けた議論を深める必要があり、今後の動向に注目が集まっています。

今回の問題、コメの安定供給がいかに大切かってことを改めて考えさせられたわ。食料自給率を上げるための議論、もっと活発にしてほしいよね。

米価高騰問題、色々な問題が絡み合ってて大変だなって思いました。

食料自給率も上げて、安定した食生活を送れるように、みんなで考えていきたいですね。

💡 2024年の米不足と米価高騰は、複合的な要因が絡み合って発生しました。

💡 JA農協や流通構造の問題点が浮き彫りになり、政府の対応も注目されました。

💡 食料安全保障の重要性を再認識し、持続可能な米政策について議論を深める必要があります。