経済安全保障とは?G7広島サミットから日本の政策までを徹底解説!経済安全保障:G7広島サミットと日本の政策

経済安全保障とは、国家の命運を左右する経済を守り抜くための戦略。グローバル化の進展と国際情勢の不安定化の中で、サプライチェーンの強靭化、技術流出防止、インフラの安全確保が急務となっています。日本は経済安全保障推進法を軸に、国際連携を図りながら、リスク低減(デリスキング)と経済関係の多様化を目指しています。しかし、政府による介入の深化は、企業の負担増や自由競争の歪みといった課題も。今、企業は経済安全保障リスクを認識し、経営戦略に組み込む必要があります。変化の激しい時代、経済安全保障の最新動向を常に把握し、未来を切り開きましょう。

経済安全保障推進法の詳細と影響

経済安全保障推進法、何を守る?主な目的は?

サプライチェーン、重要物資、インフラ役務の安定提供。

経済安全保障推進法の詳細と影響について解説します。

基幹インフラ制度の詳細や、金融機関への影響、そして政府による民間企業への介入について見ていきましょう。

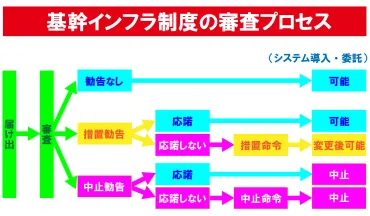

✅ 経済安全保障推進法に基づく「基幹インフラ制度」が開始され、重要なインフラを提供する事業者は設備の導入・更改時に政府による事前審査が求められる。

✅ 対象となるのは金融やクレジットカードなど14分野の210機関・団体で、そのうち金融事業者が66機関と全体の3割を占める。

✅ 指定金融機関は、システム更改時などに事前審査を受ける必要があり、大手行はベンダーとの調整を進めている。

さらに読む ⇒ | ニッキンONLINE出典/画像元: https://www.nikkinonline.com/article/185964基幹インフラ事業者の指定や事前審査など、具体的な制度設計が進んでいるんですね。

金融機関への影響も大きいようですし、企業側の負担が増えるという懸念も理解できます。

バランスが重要そうですね。

経済安全保障推進法は、サプライチェーンの強靭化(調達の多元化、国内生産強化、政策金融による支援)、重要物資の安定供給、基幹インフラ役務の安定提供、先端技術開発支援、特許出願の非公開に関する制度を創設しています。

特に、基幹インフラ役務の安定提供確保制度は、基幹インフラ事業者を指定し、重要設備の導入・維持管理等の委託に関して、事前に届出と審査を義務付けています。

金融庁は、この法律に関連する情報をウェブサイトで公開しており、特定社会基盤事業者リストの更新、制度解説、相談窓口の設置などを行っています。

重要物資の安定供給を目的とした制度は、半導体や医薬品などに加え、クラウドサービスの指定も検討されており、これは国内クラウド産業の育成を意図しています。

一方、政府による民間企業の経済活動への介入の深化は、企業の負担増、効率性低下、自由競争の歪みといった懸念も孕んでいます。

うーん、なんだか難しそうね。でも、インフラを守るってのは大事よね。ただ、企業の負担が増えるのはちょっと困るわね。自由競争も大事だし。

技術流出対策と企業の対応

技術流出を防ぐには?企業は何をすべき?

組織体制構築、モニタリング、リスク対応。

技術流出対策と、企業がどのように対応していくべきかを見ていきます。

技術流出のリスク、企業が取るべき対策について解説します。

✅ 日本は先端技術を持つ企業やアカデミアが多く、技術流出が経済安全保障上の課題となっている。

✅ 技術流出のリスクは、サイバー攻撃、スパイ工作、経済・学術活動を通じて発生し、警察は企業やアカデミア向けに情報提供や対策支援を行っている。

✅ 技術流出を防ぐためには、サイバー攻撃対策、スパイ工作への警戒、経済・学術活動における注意が必要であり、不審な場合は関係機関や警察への相談が重要である。

さらに読む ⇒警察庁Webサイト出典/画像元: https://www.npa.go.jp/bureau/security/economic-security/index.html技術流出は、日本の国際競争力や安全保障に影響を与える可能性があるんですね。

企業は、経済安全保障リスクを認識し、組織体制の構築やリスク対応に取り組む必要があると。

経営インテリジェンス機能の確立も重要とのことです。

先端技術の流出は、日本の国際競争力の低下や安全保障上の脅威となりえます。

警察は技術流出防止のため、企業やアカデミアへのアウトリーチ活動を推進しており、技術流出に関する情報提供を行っています。

具体的には、サイバー攻撃、スパイ工作、経済・学術活動を通じた流出リスクへの対策が重要です。

企業は、経済安全保障上のリスクの広範囲性と流動性を認識し、組織体制の構築、継続的なモニタリングとリスク評価、リスク対応を行う必要があります。

特に、グローバルサプライチェーンを持つ企業にとって、経済安全保障リスクへの対応は必須の経営課題であり、複雑な国内外の動向を把握し、経営インテリジェンス機能を確立することが重要です。

技術流出は、マジでヤバいっすよ!企業は、自社の技術を守るために、ガチで対策しないと!経営インテリジェンスとか、かっこいい言葉で誤魔化さずに、ちゃんと行動しないとね!

今後の展望と課題

経済安保で日本はどう動く?市場主義とどう両立する?

国際連携し、規制と自由のバランスを重視。

今後の展望と課題について述べます。

セキュリティ・クリアランス法の動向や、経済安全保障政策の今後の課題について解説します。

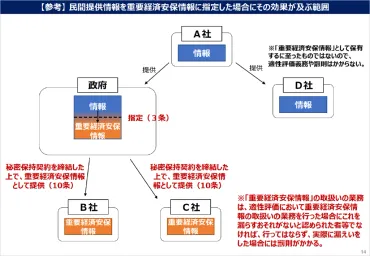

✅ 2024年5月に成立したセキュリティ・クリアランス法は、重要経済安保情報の保護を目的とし、2025年5月の施行に向けて準備が進められています。

✅ 同法は、重要経済安保情報の指定、適合事業者の認定、従業員の適性評価を主な内容としており、民間企業が重要経済安保情報を取り扱うための枠組みを定めています。

✅ 民間企業は、適合事業者として認定されるために、施設の保全基準への適合や、従業員の適性評価を受ける必要があり、重要経済安保情報の適切な保護のための措置を講じる必要があります。

さらに読む ⇒PC-Webzine出典/画像元: https://www.pc-webzine.com/article/2511セキュリティ・クリアランス制度の導入や、経済安全保障推進法の運用など、今後の動向から目が離せませんね。

規制対象の限定や、自由な経済活動とのバランス、継続的なモニタリングが重要になってきそうです。

経済安全保障政策は、市場主義を基盤とする先進国が国家資本主義的な中国と競争するために、政府が経済活動への関与を強める流れを生み出しています。

この政策の運用にあたっては、規制対象の限定や自由な経済活動とのバランスに配慮し、国家資本主義への接近による市場主義の強み喪失というリスクを避けることが求められます。

日本は米国をはじめとする国際社会との連携を重視しており、事業投資やサプライチェーンを見直すにあたっては、国内外の動向を正確に把握し、適切な対応をすることが重要です。

また、経済安全保障推進法の具体的な運用が進む中で、対象の見直しや追加の可能性があり、継続的なモニタリングが不可欠です。

2024年春頃の運用開始に向けて、基幹インフラ役務は多くの事業者に影響を与え、対応が急務となっています。

今後は、セキュリティ・クリアランス制度導入の動向にも注目が集まり、情報保全体制の整備が必要となる可能性があります。

わや!セキュリティ・クリアランス制度とか、なんか難しそうだけど、大事なんだろうね。これからも、色々と変わっていくから、きちんと見ておかないとね。

本日の記事では、G7広島サミットでの議論から、日本の経済安全保障政策、そして今後の展望までを幅広く解説しました。

経済安全保障は、これからの日本にとって非常に重要なテーマです。

💡 経済安全保障は、国家の独立、生存、繁栄を経済的な側面から確保すること。

💡 日本は経済安全保障推進法を制定し、サプライチェーンの強靭化などに取り組んでいる。

💡 今後の展望として、セキュリティ・クリアランス制度の導入や、継続的なモニタリングが必要となる。