ディー・アップ社パワハラ問題:自死に至った悲劇と、企業が学ぶべき教訓とは?ディー・アップ自死事件:パワハラの実態と会社側の対応

人気化粧品ブランド「ディー・アップ」で起きた悲劇。華やかなブランドイメージとは裏腹に、25歳女性社員が社長からのパワハラにより自死。人格否定や解雇を示唆する言葉、労災認定、そして1億5千万円の調停金支払い… 事件は企業の闇を露呈し、社会に衝撃を与えた。働く環境、メンタルヘルス、そしてパワハラ問題。企業は今、何を守るべきか、私達は何をすべきか。考えさせられる事件。

法廷での展開と会社の対応:問われる責任

パワハラと自殺の因果関係、裁判所はどう判断?

社長のパワハラを認め、賠償命令。

裁判での展開と会社の対応について見ていきましょう。

遺族は、損害賠償請求訴訟を起こし、会社側の対応を批判しています。

法廷での争点と、会社がどのように対応しているのかを追います。

✅ 大東建託の元営業社員が長時間労働とパワハラにより自殺し労災認定されたが、会社は「ノーコメント」という対応をとった。

✅ 会社トップの多田会長は2.6億円の報酬を受け取っている一方で、社員の過酷な労働環境や自殺については責任を認めない姿勢を示している。

✅ 遺族は損害賠償請求訴訟を起こしているが、会社側はパワハラを否定し、和解に応じず争う構えを見せている。

さらに読む ⇒MyNewsJapan出典/画像元: https://www.mynewsjapan.com/reports/1280裁判の結果は、一定の評価ができると思いますが、遺族の複雑な心境を考えると、会社の対応には疑問が残ります。

適切な事実認定や、メンタルヘルス患者への支援の欠如は、企業として問題ですね。

Aさんの自死を受け、遺族は会社と坂井元社長を相手に損害賠償請求訴訟を起こしました。

当初、遺族は和解を目指しましたが、Aさんの死という結果を受け、訴訟へと焦点が移りました。

三田労働基準監督署は、社長の発言がパワハラに該当すると判断し、労災を認定。

東京地裁は、社長のパワハラと自殺の因果関係を認め、坂井元社長の辞任と、会社および坂井元社長による計1億5千万円の調停金支払いを決定しました。

遺族は、裁判の結果に一定の評価を示しつつも、謝罪の遅さに対する複雑な心境を吐露しました。

遺族側は、会社側の対応を非難し、適切な事実認定やメンタルヘルス患者への支援の欠如を指摘しています。

最近の企業って、何かあったらすぐ『ノーコメント』って言うけど、それじゃあダメでしょ。誠意を見せないと、余計に反感を買うだけだよ。遺族の方の気持ちを考えると、本当に胸が痛みます。

ディー・アップ社の対応と今後の課題

ディー・アップ社、何を発表? 信頼回復へ、具体的に何する?

坂井社長の辞任、謝罪と再発防止策を発表。

ディー・アップ社の対応と、今後の課題について考えます。

坂井社長の辞任と、再発防止への取り組みが表明されましたが、事件の教訓を活かし、企業はどのように変わっていくべきでしょうか。

公開日:2025/05/03

✅ 化粧品小売り「ディー・アップ」の女性社員(当時25歳)が、社長のパワハラが原因で自殺し、労災認定された。

✅ 社長は女性社員に対し「野良犬」など不適切な発言をしており、これがパワハラと判断された。

✅ 遺族側が記者会見で詳細を明らかにし、代理人弁護士によると、亡くなったのは里実さん(名字は非公表)。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250403/k00/00m/040/140000c企業が、再発防止のために社内体制や職場環境の見直しに取り組む姿勢を示すことは重要です。

組織風土の改善と信頼回復に向けて、どのような対策を講じるのか、注目したいですね。

この事件を受け、ディー・アップ社は、坂井社長の辞任を発表し、故人の冥福を祈るとともに、謝罪と再発防止への取り組みを表明しました。

具体的には、社内体制と職場環境の見直しと改善に取り組む姿勢を示し、組織風土の改善と信頼回復への取り組みを表明しました。

事件は、働く環境の安全性と、従業員の心身の健康の重要性を改めて問いかけるものとなり、職場環境の改善や、パワハラに対する意識改革の必要性を強く訴えています。

企業のトップは、問題が起きた後に、すぐに対応策を発表するけどさ、それが実行されなきゃ意味ないんだよな。再発防止策をきちんと実行し、社員が安心して働ける環境を作るのが大事だ。

事件が示すもの:社会への影響と今後の展望

企業の労働問題、何が今回の事件で特に重要?

メンタルヘルスと安全な職場環境の構築。

事件が社会に与えた影響と、今後の展望について考察します。

パワハラによる労災認定件数の増加や、労働環境における課題を考えると、私たちは何ができるでしょうか?。

✅ 令和3年度の精神障害による労災認定件数は過去最多の629件となり、そのうち「パワハラ」が原因のものは125件と最も多かった。

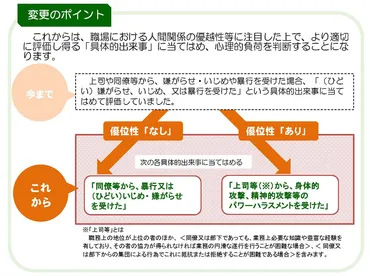

✅ 令和2年6月の改正労働施策総合推進法を受け、パワハラの定義が明確化され、労災認定基準の「業務による心理的負荷評価表」にパワハラの項目が追加された。

✅ パワハラによる労災申請増加への対応として、職場環境の整備、長時間労働の削減、労働安全衛生教育などの対策が重要であり、専門家である社会保険労務士への相談が推奨されている。

さらに読む ⇒SRCハラスメント防止センター出典/画像元: https://src-harassment.com/powerhara_rosai/企業だけでなく、社会全体で、働く人々のメンタルヘルスを守る体制を整える必要があります。

パワハラを許さない企業文化を醸成し、より安全な職場環境を構築することが、今後の課題となるでしょう。

今回の事件は、企業が抱える労働問題の深刻さを浮き彫りにしました。

労災認定は、上司の言動が従業員の精神的苦痛に繋がり、結果的に命を絶つに至ったと判断されたことを意味し、その影響の大きさを物語っています。

また、この問題は、単なる一企業の事件にとどまらず、働く人々のメンタルヘルスへの配慮や、より安全な職場環境の構築を社会全体で考えていくきっかけとなりました。

今後は、企業が従業員の心身の健康を第一に考え、パワハラを許さない企業文化を醸成していくことが求められます。

この事件をきっかけに、パワハラやメンタルヘルスについて、もっと真剣に考える人が増えたら良いよね。 企業も労働者も、みんなが幸せに働ける社会を目指したいもんだ。

ディー・アップ社の事件は、企業のパワハラ問題と、メンタルヘルスへの配慮の重要性を再認識させる出来事でした。

企業は、働く人々の心身の健康を守り、より良い労働環境を築く責任があります。

💡 ディー・アップ社のパワハラ問題は、企業におけるパワハラ問題の深刻さを浮き彫りにした。

💡 パワハラによって、社員が自死に至ったという事実は、企業の責任の重さを物語っている。

💡 今後は、企業が従業員のメンタルヘルスを第一に考え、パワハラを許さない企業文化を醸成することが重要である。