トランプ現象とアメリカ社会の分断?教育格差、移民政策、大学への圧力、そして日本のチャンスとは?アメリカ大統領選と社会の変化:教育格差、多様性、移民問題、そして日本の大学への影響

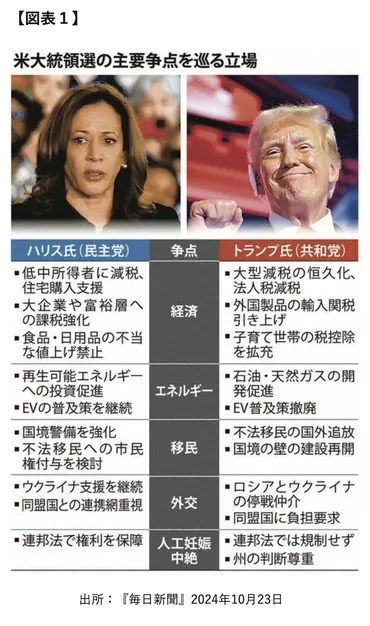

2024年米大統領選は、教育格差と価値観の対立を浮き彫りに。民主党敗北の背景には、高学歴層と非大卒層の溝、インフレや窃盗といった問題への認識の違いが。トランプ氏支持の根源には、経済的不安や学歴格差、移民政策への不満も。一方、多様性喪失による米大学の競争力低下も懸念。日本の大学は、ハーバードの窮地をチャンスに変え、国際的な存在感を示せるか?

💡 教育格差が拡大し、高学歴層と非大卒者層の対立が深まり、政治的対立を助長している。

💡 多様性の危機と学術競争力の低下が懸念され、米国の大学の国際的な地位が脅かされている。

💡 移民政策の厳格化が社会に影響を与え、ブルーカラー層の不安がトランプ支持を強めている。

さて、今回はアメリカ社会を揺るがす様々な問題について解説していきます。

教育格差、多様性、移民政策、そして日本の大学が直面する課題まで、幅広く見ていきましょう。

教育格差と政治の分断

民主党敗北の鍵は? 教育格差と価値観のズレが原因?

高学歴層と非大卒層の溝が深まっている。

2024年アメリカ大統領選挙では、トランプ氏が非大卒者層からの支持を集め、民主党が敗北しました。

その背景には、教育レベルの二極化による価値観の相違、インフレや治安への不安がありました。

公開日:2025/01/23

✅ トランプ前大統領が、経済・雇用問題と移民・治安対策を強調し、大統領選で勝利。インフレと生活費高騰への不満、不法移民による治安悪化への不安が有権者の支持を集めた。

✅ 共和党は上下両院でも多数派を奪還し、トランプ氏の公約実行を後押しする「トリプルレッド」を実現。バイデン政権の経済政策や不法移民対策への不満が、トランプ氏への支持に繋がった。

✅ バイデン政権のウクライナ戦争への対応や、中東紛争への無策も有権者の不満を招き、トランプ氏の公約である経済回復、治安回復、戦争終結への期待が高まった。

さらに読む ⇒一般社団法人平和政策研究所出典/画像元: https://ippjapan.org/archives/8677教育格差と政治の分断が鮮明になった結果ですね。

高学歴層と非大卒者層の間にある溝は、もはや埋めがたいほど深くなっているように感じます。

民主党はこの溝をどう埋めるかが、今後の課題でしょう。

2024年のアメリカ大統領選挙では、民主党の敗北という結果が示されました。

その背景には、教育レベルの二極化が進み、高学歴層と非大卒者層の価値観や問題意識に大きなズレが生じているという問題があります。

民主党は高学歴層の意見を重視する傾向があり、インフレ対策など彼らの関心事に偏りがちです。

一方、非大卒者層は、窃盗や経済的不安といった問題に直面しており、その多くがトランプ氏を支持する傾向を強めています。

大学進学率の低迷や学費の高騰も、この溝を深める要因となっています。

民主党は、この溝を埋めるために、高学歴層と非大卒者層の双方に理解を求めるような語り口を模索する必要があります。

なるほど、教育格差が出生階級を固定化し、社会の安定を脅かしているんですね。これは、日本も他人事ではありません。しっかりとした対策を講じる必要があります。

多様性の危機と学術競争力

トランプ政権下の大学、何が問題だった?学術への影響は?

多様性への圧力、学術的自由の圧迫、競争力低下。

トランプ政権下で、米国の大学における多様性が脅かされ、学術的自由が圧迫されました。

移民政策の厳格化やDEIへの圧力など、アカデミアの競争力に影響が出ています。

✅ トランプ政権下で、留学生のビザ取り消しやDEI(多様性・公平性・包摂性)推進プログラムへの圧力など、米国の大学における多様性と学術的自由が危機に瀕している。

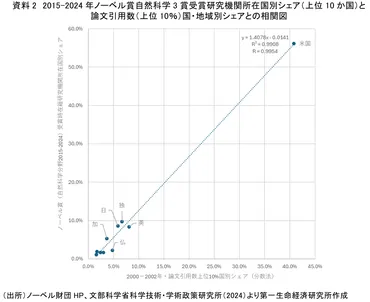

✅ 米国のアカデミアの競争力の源泉は多様性にあり、ノーベル賞受賞者の約4割が米国外出身であるなど、世界中から優秀な研究者を集め、独創的な研究成果を生み出している。

✅ ノーベル賞受賞機関シェアは15-25年前の論文引用数シェアと高い相関があり、直近では中国の論文引用数シェアが上昇していることから、将来のノーベル賞受賞国の順位変動の可能性も示唆されている。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/ld/449046.html多様性が失われることは、イノベーションの停滞につながりかねません。

特に、米国の大学が世界中から優秀な研究者を集め、ノーベル賞受賞者を輩出してきた実績を考えると、非常に危惧されます。

トランプ政権下では、大学における多様性が脅かされ、学術的自由が圧迫されるという問題も顕在化しました。

移民政策の厳格化により、留学生のビザ取り消しが頻発し、大学での抗議活動やDEIプログラムへの圧力が強まりました。

しかし、米国のアカデミアの競争力の源泉は多様性にあり、ノーベル賞受賞者の多くが他国出身者であることからも明らかです。

特に、mRNA技術の発展に貢献したカタリン・カリコ博士の事例は、多様性がイノベーションを促進する好例です。

米国の大学が多様性を失うことは、競争力の低下につながる恐れがあります。

多様性が競争力の源泉ってのは、ほんまにそうやと思うわ。色んなバックグラウンド持った人が集まって、化学反応起こすから、ええもんが生まれる。多様性を無くすってのは、宝の芽を摘むようなもんやな。

次のページを読む ⇒

トランプ政権下の移民政策が学術界に波紋。ハーバード大学への圧力、留学生減少、所得格差…日本の大学にチャンス到来?国際競争力強化が鍵。