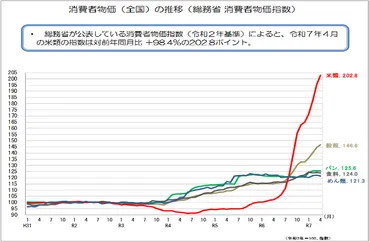

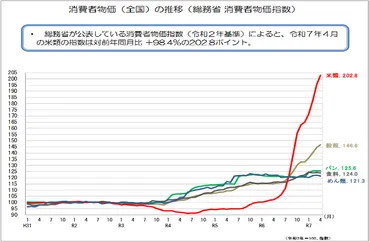

米価格高騰の謎?2024年米騒動の真相に迫る!(コメ、価格高騰、食料安全保障?)2024年、日本を揺るがす米騒動!価格高騰の要因と今後の対策

2024年後半、日本のコメ価格が高騰し、スーパーからコメが消えた!品質低下、地震による買い占め、政府対応の遅れ…複合的な要因が絡み合う“令和の米騒動”を徹底解説。地域差、備蓄米放出、今後の価格予測まで、食料安全保障を揺るがす問題の真相に迫る。

💡 2024年、米の価格が高騰し、スーパーから米が消える事態が発生。

💡 価格高騰の背景には、供給不足、異常気象、買い占めなどの複合的な要因が存在。

💡 食料安全保障の観点から、米の安定供給と価格安定化に向けた対策が重要。

それでは、米価格高騰の背景、要因、そして今後の展望を多角的に見ていきましょう。

コメ価格高騰の始まりと背景

なぜコメ価格は高騰?2024年後半のコメ不足、その原因は?

供給不足、品質低下、地震による買い占めなどが原因。

2024年5月頃から米の価格が上昇し始めました。

宮崎県沖地震による買い占めも相まって、価格は急騰。

米の需給バランスが崩れ、供給が追い付かない状況に。

✅ 2024年5月頃から米の価格が上昇し始め、8月8日の宮崎県沖地震と南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表をきっかけに、買いだめによる価格急騰が加速した。

✅ コメ価格はインフレの影響を受けず、需要と供給のバランスが不安定な状態であり、供給が追い付かない状況だった。

✅ 臨時情報の発表と端境期が重なり、消費者の買いだめ行動が加速し、米の品薄と価格高騰を引き起こした。

さらに読む ⇒INODS UNVEIL出典/画像元: https://inods.co.jp/topics/6469/米価格高騰の始まりは、様々な要因が複雑に絡み合った結果と言えるでしょう。

自然災害や、消費者の行動も影響しているのが分かりますね。

日本のコメ価格高騰は、2024年後半から顕著になり、スーパーからのコメの消失を引き起こしました。

この事態は、単なる一過性のものではなく、複合的な要因が絡み合っています。

数年前からの供給不足傾向に加え、2024年産のコメの品質と収量の低下、政府発表の供給量と実際の流通量のずれが品薄感を増幅させました。

そして、2024年8月8日の日向灘地震を契機に、首都圏を中心に食料品の備蓄需要が急増し、買い占めが価格高騰と品薄に拍車をかけました。

これらの要因が重なり、コメ価格の高騰を加速させました。

なるほど、地震と買い占めが価格高騰を加速させたのか。市場心理ってのは怖いね。備蓄需要が価格を押し上げるのは、ビジネスチャンスだ。

価格高騰の要因と農家の収益への影響

コメ価格高騰の理由は? 農水省の対応は?

減反、猛暑、農水省の対応遅れが複合的に影響。

米の需給問題は、減反政策、気候変動、労働力不足など、様々な要因が絡み合っています。

供給面と需要面、双方からの影響を考慮する必要があります。

✅ 近年注目された米の需給問題は、減反政策や気候変動、労働力不足による供給力の低下、食生活の多様化や人口減少による需要の減少、インバウンドや家庭内需要の回復による需給バランスの複雑化が複合的に影響している。

✅ 供給面では、減反政策の実質的な継続、気候変動による品質低下、農業従事者の高齢化と後継者不足、肥料・燃料コストの上昇が課題となっている。需要面では、食生活の変化と人口減少により長期的な減少傾向にあるが、一時的な需要増により在庫が逼迫した。

✅ 安定供給には、持続可能な農業構造の再構築、需要変動に応じた在庫戦略の策定、迅速な政策判断が不可欠である。備蓄米制度の見直しや、消費者と生産者の信頼を繋ぐ調整機能の強化も重要である。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=82236?site=nli減反政策や気候変動、そして農水省の対応の遅れが、米価格高騰の背景にあるんですね。

農家の収益への影響も気になるところです。

コメ価格高騰の背景には、減反政策の強化、猛暑による収穫量減少、そして農林水産省の対応の遅れなどが複合的に影響しています。

特に、2023年の猛暑は収穫量と品質に悪影響を及ぼしました。

農水省は、当初コメ不足を認めず、備蓄米の放出を渋るなど、対応が後手に回ったことが批判されています。

また、JA農協が高めの概算金を提示したことも、来年秋までの価格維持につながる可能性があります。

米の供給は、約50年にわたる減反政策による水田面積・生産量の減少、気候変動や自然災害の影響、農業従事者の高齢化と労働力不足といった課題を抱えています。

2023年の簿記データに基づいた分析によれば、米価上昇は農家の収益向上に繋がり、大規模経営体では、米価と経営効率の関係性が複雑であることが示唆されています。

米の価格高騰は、農家さんにとっては収入アップのチャンスかもしれんけど、長期的に見ると、色んな問題が潜んでるんだよね。北海道なんて寒暖差が激しいけん、作物の影響も大きいしね。

次のページを読む ⇒

令和の米騒動!価格決定の裏側を徹底解剖。需給バランス、政府の介入、JAの動き…価格変動の要因と、食卓への影響を探る。地域別の価格差も明らかに!