豊田自動織機、非公開化で未来へ?(TOB、トヨタ、モビリティカンパニー)トヨタグループの未来を担う、豊田自動織機の非公開化戦略

トヨタグループ、豊田自動織機を非公開化! 株主還元圧力、長期戦略への転換、そしてM&A加速の波。RAV4生産や次世代電池開発を担う織機は、グループ連携を強化し、物流、電動化、自動化へ投資。TOB価格への批判も。豊田章男氏も出資し、2025年の「モビリティカンパニー」へ。未来への挑戦が始まる。

💡 豊田自動織機の非公開化は、長期的な成長を見据えた経営戦略の一環。

💡 トヨタグループの連携強化、将来的なモビリティカンパニーへの変革を目指す。

💡 株主総会での議論、豊田章男氏の出資など、様々な視点から非公開化を考察。

それでは、本日は豊田自動織機の非公開化について、掘り下げていきましょう。

非公開化への序章

トヨタ、豊田自動織機を非公開化!一体なぜ?

長期戦略と開発投資への資金集中。

豊田自動織機が株式非公開化へ。

トヨタグループの源流企業である同社は、長期的な成長を目指し、短期的な業績にとらわれない経営を目指します。

公開日:2025/06/06

✅ 豊田自動織機が株式非公開化され、新たな持ち株会社が設立される。これは、短期的な業績にとらわれず「モノの移動」を牽引する企業として長期的な成長を目指すため。

✅ トヨタグループの源流企業である豊田自動織機の非公開化には、豊田章男会長をはじめとする関係者の強い思いが込められており、「トヨタらしさ」を忘れないという意図がある。

✅ 豊田自動織機の非公開化は、現状維持ではなく、未来のために新しいことを始めるという、企業としての原点に立ち返り、さらなる飛躍を目指すためのもの。

さらに読む ⇒トヨタイムズ出典/画像元: https://toyotatimes.jp/business/003.html豊田織機の非公開化は、未来への投資ですね。

長期的な視点で企業価値を高めようという意図が伝わってきます。

2024年、トヨタグループは、豊田自動織機の非公開化という大きな決断を下しました。

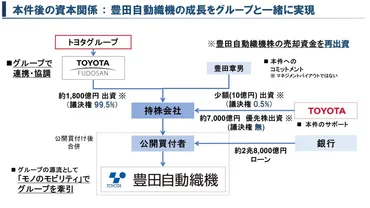

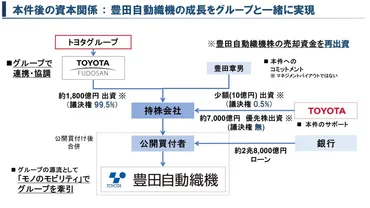

これは、トヨタ不動産を中心とし、トヨタ自動車、アイシン、デンソー、豊田通商などの関連企業が協力して行う、TOB(株式公開買い付け)という手法を採用しています。

背景には、アクティビストからの株主還元圧力や、より長期的な視点での経営戦略への資金集中という目的があります。

トヨタグループの源流企業である豊田自動織機は、トヨタ自動車のRAV4生産や次世代電池開発など、グループ内で重要な役割を担っており、非公開化によって、これらの開発投資への資金転換を加速させる狙いがあります。

なるほど。非公開化によって、より大胆な投資が可能になるんですね。これは、ミリオネアへの道が開けるってことですか?

非公開化が問いかけるもの

なぜ上場企業の非公開化が増加?メリットよりデメリット?

アクティビスト圧力や情報開示負担増が原因。

非公開化の潮流は加速中。

企業は、株価に左右されない経営判断を行い、中長期的な視点での企業価値向上を目指しています。

公開日:2023/06/29

✅ 近年、上場廃止して非公開化する企業が増加しており、その背景には、短期的な株価に左右されず、中長期的な視点での経営改革を目指す「戦略的非公開化」がある。

✅ 非公開化の仕掛け人として、PEファンドが大きな役割を果たしており、経営陣の刷新、事業の再編、新規事業の開拓などを行い、企業価値向上を目指している。

✅ 非公開化のメリットとして、中長期的な視点での経営、迅速な意思決定、少数株主との密接な関係などが挙げられている。

さらに読む ⇒Business Insider Japan|ビジネス インサイダー ジャパン出典/画像元: https://www.businessinsider.jp/article/271499/非公開化には、メリットとデメリットがありますね。

上場維持が必ずしも最善策ではないという現実が見えてきます。

この非公開化は、単なる経営判断にとどまらず、日本の企業経営における重要なテーマを提起しています。

上場企業であることのメリットとデメリットが改めて問われる中、アクティビストからの圧力や情報開示の負担増が非公開化を後押ししました。

M&Aキャピタルパートナーズの辻井氏も、上場効果よりもデメリットを重視する動きが増えていると指摘しています。

2024年には、上場廃止件数が過去最高を記録したことからも、この流れが加速していることがわかります。

政府も、企業と投資家の対話を促進するための政策を検討しており、実質株主の把握などもその一環として議論されています。

上場企業を取り巻く環境は、ますます厳しくなっているんですね。非公開化という選択肢も、企業にとっては有効な戦略になり得るってことね。

次のページを読む ⇒

トヨタグループ、豊田自動織機を非公開化。長期戦略で物流・技術革新を加速!未来へ向けた大胆投資で「モビリティカンパニー」変革を牽引。