永濱利廣氏が語る!日本経済の現状と未来への提言とは?(経済停滞、高圧経済、ジョブ型雇用?)日本経済の長期停滞脱却への道:永濱利廣氏の提言

老後不安を煽る情報が経済を停滞させる? 第一生命経済研究所の永濱利廣氏が、年金や「2000万円問題」の誤解を指摘し、デフレ脱却のカギは高圧経済にあると提言。積極財政による需要喚起、労働市場改革、グローバルスタンダードな経済運営の重要性を説く。物価高騰対策、高齢化社会への対応など、日本経済再生への道筋を示す。

高圧経済による脱却戦略

日本経済を復活させるには?永濱氏の提言とは?

高圧経済!財政政策と需要喚起がカギ!

高圧経済による脱却戦略として、積極的な金融・財政政策による需要喚起を提唱。

規制緩和や補助金を通じた経済構造改革、労働市場改革による賃金上昇の必要性を訴えています。

グローバルスタンダードな経済財政運営への移行も重要です。

✅ 日本経済の低迷は、デフレマインドと緊縮財政による需要不足が原因であり、高圧経済(積極的な金融・財政政策による景気過熱)が必要とされている。

✅ 低成長脱却には、政府による規制緩和や補助金を通じた需要喚起など、経済構造を変える政策が有効であり、労働市場改革による賃金上昇も不可欠である。

✅ 日本を成長軌道に乗せるためには、グローバルスタンダードな経済財政運営に移行し、企業が投資や賃上げを積極的に行うような環境を整える必要がある。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/v8?id=202301Japanese-economy高圧経済という言葉が印象的ですね。

積極的な金融・財政政策で需要を喚起し、経済を活性化させるという考え方は、非常に重要だと思います。

特に、規制緩和や労働市場改革など、構造的な改革が必要だという点に共感します。

日本経済の長期停滞を脱却するために、永濱氏は高圧経済を提唱しています。

これは、積極的な金融・財政政策を通じて需要を喚起し、投資や賃上げを促すものです。

金融政策の限界を踏まえ、財政政策の積極化が不可欠であり、環境、デジタル、安全保障分野への投資や、規制緩和、減税、補助金などを通じ需要を創出することが重要です。

また、食料やエネルギーの自給率向上、生産拠点の国内回帰も重要であるとも述べています。

そうですね!経済を活性化させるには、大胆な政策が必要だと思います!補助金とか、どんどん出して欲しいですね!

2023年の物価高騰と政府の対策

物価高騰の原因は?消費税見直しが効果的?

戦争と円安が原因。軽減税率見直しが効果的。

2023年の物価高騰の原因と、政府の対策について解説します。

原油価格高騰、円安、ウクライナ侵攻などの影響で、食品を中心に広範囲で値上げが実施されました。

政府の対策と、永濱氏の提言を紹介します。

✅ 4月は原油価格高騰、円安、ウクライナ侵攻などの影響を受け、食品、紙製品、家電など広範囲で値上げが実施される。

✅ 小麦価格の上昇によりパンが値上がりし、ジャムやコーヒー、マヨネーズなどの食料品も原材料費の高騰を理由に値上げされている。

✅ 原油価格高騰は、電気・ガス料金や輸送費の上昇にも繋がり、様々な商品の価格を押し上げている。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/1683512023年の物価高騰は、本当に家計を圧迫しましたね。

永濱氏の提言にあるように、消費税の軽減税率の見直しは、家計への直接的な効果があり、景気刺激にも繋がるという点は、非常に納得できます。

政府は、様々な対策を講じていますが、より実効性のある対策が必要ですね。

2023年は急激な物価高騰に見舞われ、多くの人々が生活の厳しさを感じました。

その原因は、物価上昇に対し給料の伸びが追いつかなかったことにあります。

消費者物価指数は2022年比で約3%上昇し、食料品がその主な要因となりました。

エネルギー価格の上昇も家計を圧迫しましたが、政府の補助金などの対策によってある程度抑制されました。

物価高の主な要因は、2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争と円安です。

政府はエネルギー価格抑制策に加え、減税や給付金などの対策を講じてきました。

しかし、永濱氏は、消費税、特に食料品の軽減税率を見直す方が、家計への直接的な効果があり、景気刺激にもつながると提言しています。

物価高騰は、中小企業にとっても大きな打撃なんですよね。原材料費が上がって、利益が出にくくなっている。政府には、もっと中小企業を支援するような対策を期待したいですね!

持続可能な経済成長への道

高圧経済成功に必須なのは?労働市場改革⁉

流動性向上とジョブ型雇用への移行。

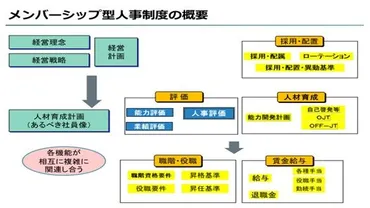

持続可能な経済成長への道として、ジョブ型雇用への移行について解説します。

労働市場改革の重要性、高齢者の就労環境整備、医療費増大への対策など、多岐にわたる課題について言及しています。

✅ ジョブ型雇用への移行を検討する企業は増えているものの、日本の大企業での本格的な導入は進んでいない。

✅ 大手企業がジョブ型雇用に踏み切らない背景には、既存のHR制度に対する自負や、過去の制度変更によるトラウマ、本格導入への懸念がある。

✅ VUCA時代、グローバル競争、働き方の変化、中高年社員と若手社員の処遇などを踏まえると、ジョブ型雇用への移行は経営の観点から重要となる。

さらに読む ⇒HRプロ - 日本最大級の人事ポータル出典/画像元: https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=2561労働市場改革や高齢者の就労環境整備は、日本経済にとって避けて通れない課題ですね。

ジョブ型雇用への移行は、今後の大きな流れになるでしょう。

永濱氏が指摘するように、高齢者の就労環境整備と医療費増大への対策は、持続可能な社会を築く上で不可欠です。

高圧経済を成功させるためには、労働市場改革も不可欠です。

日本の労働市場の流動性が低いことが賃金上昇を妨げているため、メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への移行など、労働市場の流動性を高める改革も必要です。

物価上昇を抑制し消費を促進する環境を整え、経済の好循環を作り出すことが重要です。

最終的に、グローバルスタンダードな経済財政運営へと転換し、長期停滞からの脱却を目指すべきです。

日本が高齢になっても安心して暮らせるためには、高齢者の就労環境整備と医療費増大への対策が不可欠で、健康維持のための政策や地域間医療費格差の是正も重要になります。

ほんとだね~、ジョブ型雇用とか、もっと積極的に議論してほしいな。 あと、高齢者の医療費問題も深刻だから、早急に対策打つべきだよね!

本日は、永濱利廣氏の提言を通して、日本経済の現状と未来について深く考察しました。

高圧経済やジョブ型雇用など、今後の日本経済を考える上で重要なキーワードが盛り込まれていましたね。

💡 老後不安や2,000万円問題といった誤解を解き、事実に基づいた経済活動の重要性を強調。

💡 デフレマインドと緊縮財政が日本経済の長期停滞の原因であり、高圧経済による脱却を提唱。

💡 労働市場改革や高齢者の就労環境整備、医療費増大への対策など、多岐にわたる課題を指摘し持続可能な経済成長への道を示す。