被災者生活再建支援法とは? 制度内容と申請方法を徹底解説!自然災害からの生活再建を支援! 被災者生活再建支援法の概要

自然災害で住宅を失った被災者の生活再建を支援する「被災者生活再建支援法」。全壊・大規模半壊世帯など対象世帯への支援金支給により、生活基盤の復興を後押しします。基礎支援金と加算支援金の2種類があり、被害状況や再建方法、世帯人数によって金額が変動。申請期限に注意し、必要な手続きを済ませましょう。不動産売却検討の基礎知識としても役立ちます。

支援金の種類と支給額

被災時の生活再建支援金、どんな時にどれくらいもらえる?

被害と再建方法、家族構成で金額が変わり、最大300万円。

続いて、支援金の種類と支給額についてご説明します。

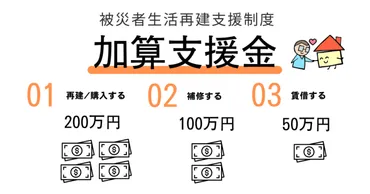

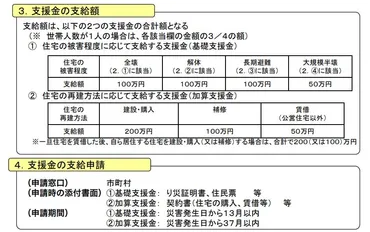

支援金は、基礎支援金と加算支援金の2種類があり、住宅の被害状況や再建方法によって支給額が異なります。

✅ 被災者生活再建支援制度は、自然災害で住宅が全壊などした世帯に対し、生活再建を支援するための制度で、基礎支援金と加算支援金の2種類がある。

✅ 制度の対象となるのは、内閣府が定める基準を満たす自然災害が発生した市町村の被災世帯で、住宅の被害状況に応じて支援金が支給される。

✅ 基礎支援金は住宅の被害程度に応じて、加算支援金は住宅の建設・購入、補修、賃貸などの費用に対して支給される。

さらに読む ⇒不動産一括査定・売却なら「イエウール(家を売る)」出典/画像元: https://ieul.jp/column/articles/181/基礎支援金と加算支援金があるんですね。

被害の状況と再建方法によって、支給額が変わるというのは、被災者の状況に合わせた支援という感じがしますね。

被災者生活再建支援法では、基礎支援金と加算支援金の2種類の支援金が支給されます。

基礎支援金は住宅の被害程度に応じて支給され、加算支援金は住宅の再建方法(建設・購入、補修、賃借など)に応じて支給されます。

支給額は、住宅の被害状況と再建方法、そして世帯人数(単身世帯の場合は減額)によって異なり、詳細な金額は表にまとめられています。

例えば、複数世帯の全壊世帯が解体後に建設・購入する場合は、基礎支援金100万円、加算支援金200万円で合計300万円の支援金が支給されます。

一方、中規模半壊世帯は、基礎支援金はなく、加算支援金のみの支給となります。

色んなパターンがあるんだねぇ。うちは大丈夫だったけど、もしもの時のために、ちゃんと覚えておかないとね。こういうの、わかりやすいと助かるわ。

申請手続きと申請期間

被災者必見!支援金申請の期限と必要書類は?

期限は13-37ヶ月、必要書類は多岐に渡ります。

次に、申請手続きと申請期間について解説します。

支援金を受け取るためには、被災した市町村の窓口で申請手続きを行う必要があります。

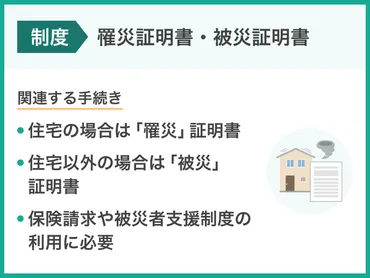

✅ 罹災証明書と被災証明書は、火災や自然災害による物的な被害について、自治体などが認定する証明書で、給付金や支援制度の利用に必要となる。

✅ 罹災証明書は住居に対する被害が対象で、現地調査に基づく被害区分(全壊、半壊など)が認定される。被災証明書は住居以外のものに対する被害が対象で、現地調査や被害区分の認定はない。

✅ 申請は住所地の市区町村役所や消防署で行い、窓口、郵送、電子申請などの方法がある。マイナポータルからも電子申請可能な場合がある。

さらに読む ⇒ Yahoo!くらし出典/画像元: https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/103申請には、様々な書類が必要になるんですね。

申請期間も決まっているので、注意が必要ですね。

情報収集をしっかりとして、早めに手続きを進めることが大切ですね。

支援金を受け取るためには、被災した市町村の窓口で申請手続きを行う必要があります。

申請には、罹災証明書、住民票の写し、預金通帳の写し、解体証明書または滅失登記簿謄本、契約書等の写しなど、様々な書類が必要となります。

ただし、マイナンバーの記載によって一部書類を省略できる場合があります。

申請期間は、基礎支援金が災害発生から13ヶ月以内、加算支援金が37ヶ月以内となっています。

申請期間を過ぎると、支援金を受け取ることができなくなるため、注意が必要です。

申請に関する詳しい情報は、都道府県または市区町村の窓口、または公益財団法人都道府県センターのホームページで確認できます。

また、和歌山県のように、独自の支援制度を設けている自治体もあるため、被災した自治体の情報も確認するようにしましょう。

なるほど、必要書類は事前にしっかり確認しないといけないな。マイナンバーで簡略化できるのはいいね!面倒な手続きは、極力避けたいからね。

制度活用のポイントと注意点

被災後の住宅売却で役立つ知識とは? 加算支援金って何?

自己負担時に支給。賃借後の建設・購入で差額も。

最後に、制度活用のポイントと注意点についてご説明します。

この制度を理解することで、被災後の生活再建をスムーズに進めるための知識が得られます。

公開日:2021/01/26

✅ 災害による被害を受けた人々を支援するための公的支援制度について解説し、現金給付、融資、減免、現物支給など、様々な支援があることを説明しています。

✅ 支援制度は、生活再建、教育、医療、就労など、様々な場面で利用でき、個々の家庭の事情に合わせて利用できる制度を確認することが重要であると述べています。市町村役場への相談が推奨されています。

✅ 支援を受けるためには自ら申請する必要があり、迅速な申請手続きが重要であること、市町村役場は多忙であるため、自分で情報を収集し、迅速に申請を行うことが、生活再建を早めるために重要であると説明しています。

さらに読む ⇒ITOITO-STYLE(いといとスタイル)出典/画像元: https://itoito.style/article/4779住宅売却など、不動産に関する検討をする際の基礎知識になるんですね。

制度の詳細は、しっかりと確認して、疑問点を解消することが重要ですね。

この制度を理解することで、被災後の住宅売却など、不動産に関する対応を検討する際の基礎知識となります。

加算支援金は、自己負担がある場合に支給されます。

また、一度賃借で受給した後に建設・購入や補修となった場合は差額が支給されますが、補修から建設・購入への変更はできません。

長期避難世帯は、認定期間中は認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。

制度の詳細な仕組みや、申請方法については、公益財団法人都道府県センターのホームページや、各市町村の窓口で確認することができます。

制度に関するFAQも参照し、疑問点を解消するようにしましょう。

ふむふむ。制度をちゃんと理解してないと損する可能性もあるってことね。困った時は、窓口とかに相談するのが一番だべさ。FAQも確認しないとね!

本日は、被災者生活再建支援法について詳しく解説しました。

この情報が、被災された方々のお役に立てれば幸いです。

💡 被災者生活再建支援法は、自然災害で住宅が損壊した場合に、生活再建を支援する制度。

💡 住宅の被害状況に応じて、基礎支援金と加算支援金が支給される。

💡 申請手続きや必要書類、申請期間などをきちんと確認し、早めに手続きを行うことが重要。