日本経済のインフレ、日銀の挑戦:現状と今後の展望は?迫るインフレ時代:日銀の金融政策、専門家の見解とは?

日本経済は40年ぶりのインフレに直面!政府と日銀の思惑は交錯し、金融政策の舵取りは難航。デフレ脱却を目指す政府と2%の物価目標を掲げる日銀、それぞれの政策は?YCCの課題、IMF提言、インフレターゲット論の行方は?円安と観光客増加によるインフレ加速も。日銀は安定と成長の両立を目指し、難しいバランスを模索する。

インフレターゲット論の光と影

景気回復のカギ?インフレターゲット論の狙いと課題は?

金融緩和とインフレ期待で景気回復を目指すも、課題あり。

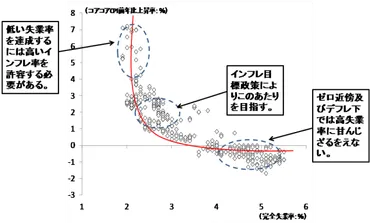

インフレターゲット論は、経済学の議論の中で重要な位置を占めています。

その光と影を理解することで、より深く経済状況を把握することができます。

今回は、インフレターゲット論の特徴や課題について掘り下げていきます。

✅ インフレ目標政策は、数値目標の設定、達成期間の明確化、数値目標決定と達成手段の区別、説明責任、動学的整合性の5つの特徴を持つ。

✅ 1990年ニュージーランドから2007年ガーナまで、26カ国がインフレ目標政策を採用しており、先進国では2%程度のインフレ目標、途上国では4%〜5%程度を目標とするケースが多い。

✅ FRBと日本銀行の政策はインフレ目標政策に似ているが、内実は異なると筆者は考えており、インフレ目標政策は政策の枠組みとコミュニケーション戦略の2つの側面を持つ。

さらに読む ⇒SYNODOS – 専門家の解説と教養のポータルサイト出典/画像元: https://synodos.jp/opinion/economy/1750/インフレターゲット論は、景気低迷と政府債務の増加という背景の中で、注目を集めていますね。

日銀による金融緩和とインフレ期待の醸成、興味深いです。

景気低迷と政府債務の増加を背景に、インフレターゲット論が注目を集めています。

この論者は、デフレが不況の根本原因であると分析し、日銀による金融緩和とインフレ期待の醸成を通じて、景気回復を目指しています。

しかし、日銀による現金供給が必ずしもインフレに繋がる経路が明確でないという問題点や、信用創造の促進、金融不安の払拭といった課題も存在します。

インフレかー、物価が上がると生活は大変になるけど、景気が良くなるんなら、ま、いいのかな? よく分かんないけど。

役割分担:政府と日銀の協調

政府と日銀、それぞれのインフレ対策での役割は?

政府は家計、日銀は金融緩和。

政府と日銀は、それぞれの役割を担い、インフレ抑制に取り組んでいます。

政府は家計負担の軽減を、日銀は金融緩和を継続しています。

この役割分担が、インフレ率を安定させる上で、どのように機能するのか見ていきましょう。

公開日:2024/03/27

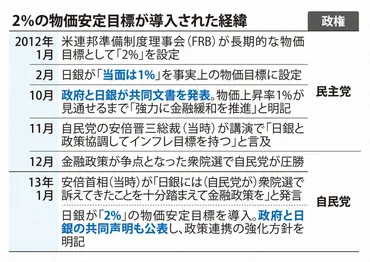

✅ 日銀は10年以上続けてきた大規模な金融緩和政策の目標として、消費者物価上昇率2%を掲げている。

✅ 今回の記事では、日銀の大規模金融緩和策の全体像を5回に分けて解説し、量的・質的金融緩和、ETF購入、マイナス金利、イールドカーブ・コントロール(YCC)といった政策を紹介する。

✅ デフレ脱却を目指し2%の物価目標を導入した背景には、リーマン・ショック後の景気低迷とデフレマインドの蔓延があった。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240312/k00/00m/020/129000c政府と日銀の役割分担、バランスが重要ですね。

国民の生活を守りながら、物価の安定を目指す、その両立が課題となるでしょう。

現在の日本経済においては、政府と日銀が異なる役割を担い、インフレ抑制に取り組んでいます。

政府は物価高対策を通じて家計負担を軽減し、インフレ抑制に努めています。

一方、日銀は2%の物価安定目標達成のため、金融緩和を継続しています。

専門家は、この役割分担が、インフレ率を2%程度に安定させる上で、案外機能する可能性があると分析しています。

物価高とインフレ抑制、これはまさに舵取りの難しい問題だ。政府と日銀の連携がカギになるな。

物価安定への道のり:日銀の姿勢と今後の展望

日銀の金融政策の最重要目的は?

物価の安定と国民経済の健全な発展。

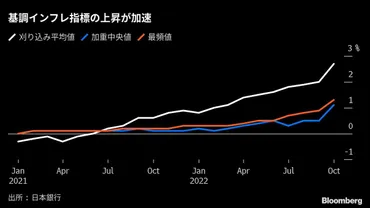

日銀は、物価の安定という目標達成に向けて、様々な指標を注視しています。

足元の物価上昇の加速、今後の見通し、そして日銀の姿勢について、詳しく見ていきましょう。

公開日:2022/11/23

✅ 日本銀行が物価の基調判断で重視する各種コア指標(刈り込み平均値など)が10月に軒並み伸びを加速し、物価目標の2%を大きく上回った。

✅ 価格変動が大きい品目を除外した「刈り込み平均値」や、価格変化率の最頻値、加重中央値も上昇し、価格上昇圧力が強まっていることが示された。

✅ 原材料コストの上昇を価格転嫁する動きが活発化し、全国コアCPIは40年8カ月ぶりの高水準に達し、専門家は今後も物価上昇が続くと予測している。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/634747?display=b物価上昇の加速は、私たち国民の生活に大きな影響を与えます。

日銀は金融安定を維持しながら、インフレ目標を達成するという、非常に難しい舵取りを迫られていますね。

日銀は、金融政策の目的である「物価の安定」を重視し、国民経済の健全な発展に資することを目的としています。

2013年1月には、消費者物価の前年比上昇率2%を「物価安定の目標」として導入し、持続可能な物価安定を目指しています。

IMFの予測では、観光客の増加と円安効果の遅延により、インフレ率は2024年末まで2%を超える見込みです。

日銀は、金融安定を維持しながらインフレ目標を持続的に達成するという、難しいかじ取りを迫られています。

ほー、2%のインフレ目標ってのが、なかなか大変そーだね。観光客が増えたり、円安が続いたりする影響もあるんだね。

本日の記事では、日本経済のインフレの現状、日銀の金融政策、そして今後の展望について解説しました。

様々な課題を抱えながらも、物価の安定を目指す日本の取り組みは、今後も注目していくべきでしょう。

💡 日本経済は、インフレの局面を迎えており、政府と日銀はそれぞれの役割で対応しています。

💡 日銀は、2%の物価安定目標達成に向けて、金融政策を駆使し、その舵取りは困難を極めています。

💡 今後のインフレの行方は、日銀の金融政策、政府の物価高対策、そして世界経済の動向に左右されます。