能登半島地震と液状化現象:発生メカニズム、被害状況、対策は?能登半島地震で明らかになった液状化の深刻な被害と対策

2024年能登半島地震、最大震度7と広範囲の液状化被害。東日本大震災に次ぐ規模の液状化を経験し、地盤条件の重要性を再認識。家屋の傾斜やライフラインの損傷、健康への影響も。対策として地盤改良や液状化リスクの事前確認が重要。液状化対策の重要性、そして中長期的な対策プラン策定へ。

液状化による被害と健康への影響

液状化で建物が傾くとどうなる?生活への影響は?

沈下・傾斜、ライフライン損傷、健康被害も。

液状化による被害と、それが私たちの健康に与える影響について見ていきましょう。

具体的な事例を交え、解説します。

公開日:2024/12/23

✅ 2024年能登半島地震で液状化による住宅被害が発生し、築浅の物件でも影響を受ける可能性がある。対策は難しく、既存住宅での対応も限られる。

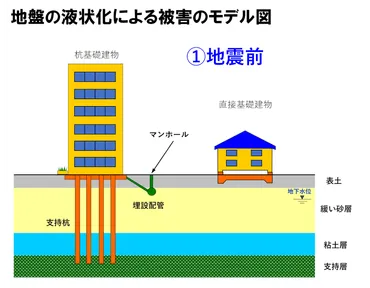

✅ 液状化は、緩い砂地盤、高い地下水位、大きな地震の3つの要素が揃うと発生し、地盤が液状化することで建物が沈下したり傾いたりする被害が生じる。

✅ 液状化による被害は、建物自体の被害と周辺の被害に分けられ、杭を打っていない建物は沈下や傾斜、杭を打っている建物は周囲の地盤沈下による段差の発生などが起こる。

さらに読む ⇒だいち災害リスク研究所 - さくら事務所出典/画像元: https://www.daichi-risk.com/column/37583/液状化による被害は、本当に広範囲にわたりますね。

建物の問題だけでなく、ライフラインの損傷も深刻です。

早急な対策が必要だと思います。

液状化現象による被害は多岐にわたります。

建物は沈下や傾斜し、ライフラインが損傷することがあります。

特に、杭がない建物では沈下や傾斜が、杭がある建物では周囲の地盤沈下による段差やライフラインの損傷が問題となります。

これらの被害は、生活の基盤を揺るがすだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があり、迅速な修繕と適切な対策が求められます。

うちの実家も築浅なのに液状化でちょっと傾いちゃって…もう本当に、勘弁してほしいわ!

液状化のリスク低減と対策

液状化対策、一番効果的な工法は?

スクリュープレス工法が注目されています。

液状化のリスクを低減するための対策を、具体的に見ていきましょう。

事前の準備と、様々な工法について解説します。

公開日:2024/10/09

✅ 液状化現象は、地震の揺れによって地盤が泥状になる現象であり、埋立地や過去に沼や川だった場所など、地下水位の高い砂地盤で発生しやすい。

✅ 液状化のリスクを軽減するためには、土地選びの際に地盤の種類を確認したり、地盤調査で詳細なリスクを把握することが重要である。

✅ 液状化対策としては、地下水位を下げる、薬液で地盤を固める、地盤を締め固める、杭を打つなどの工法があり、土地の状況や費用に応じて適切な方法を選択する必要がある。

さらに読む ⇒石川 富山 福井の住宅会社・工務店情報満載【北陸型木の住まい研究会】出典/画像元: https://www.hokuriku-kinosumai.com/news/3530地盤改良は、液状化対策の重要な手段ですね。

スクリュープレス工法は、液状化対策と地震波減衰効果を両立できるって、すごい!。

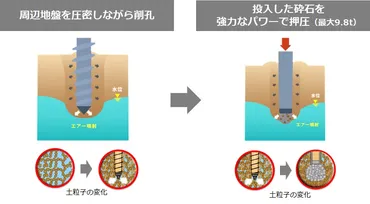

液状化のリスクを低減するための対策として、地盤改良が有効です。

表層改良、柱状改良、鋼管杭工法などの方法があります。

また、スクリュープレス工法は、砕石を使用し地下水の水圧を逃がすことで、液状化対策と地震波減衰効果を両立する工法として注目されています。

建築予定地では、北陸3県の液状化想定マップを参照し、事前に液状化リスクを確認することが重要です。

液状化の発生リスクを評価するためには、一般的な地盤調査に加えて「微動探査」の実施が有効です。

しかし、既存住宅では対策が難しく、完全に被害を防ぐことは困難であることも理解しておく必要があります。

地盤調査と改良の費用対効果をしっかり分析し、最適な方法を選ぶ必要があるな。効率的な投資が、将来の資産を守る鍵だ。

能登半島地震からの教訓と今後の展望

能登半島地震の教訓は?液状化対策、どうなる?

耐震に加え液状化対策も重要!対策プラン策定へ。

能登半島地震の教訓から、今後の展望について考えます。

私たちができること、そして、これから必要となる対策とは。

✅ 特定のプロジェクトに関する記事で、プロジェクトの進捗状況と今後の予定が示されています。

✅ プロジェクトは、最終的に6月25日と6月28日にそれぞれ完了し、関連するイベントや成果物が公開されました。

✅ 記事全体を通して、プロジェクトの目標達成に向けた取り組みと、今後の展開への期待が述べられています。

さらに読む ⇒y؏TrX@ڂlbg出典/画像元: https://isabou.net/TheFront/disaster/2024noto/no05_20240704.asp能登半島地震の教訓を活かし、中長期的な対策を検討していくことは非常に重要です。

関係機関との連携も不可欠ですね。

能登半島地震の教訓を踏まえ、耐震性能の高い住宅を建てるだけでなく、地盤の液状化対策も重要であることが改めて強調されています。

内浦地域では、地盤沈下により大雨による冠水や高潮被害が相次ぎ、対策会議が開催されました。

珠洲市、能登町、穴水町、七尾市など関係機関が参加し、年度内に対策プランを策定することが決定されました。

今後、県は関係機関と連携し、中長期的な対策を検討していく方針です。

耐震だけじゃなくて、地盤のこともしっかり考えんとならないってことだね。今後の対策が、みんなの安心につながるといいな。

能登半島地震の液状化被害は甚大でしたが、事前の対策と、今後の教訓を生かすことで、被害を最小限に抑えることができます。

💡 能登半島地震で液状化が広範囲に発生し、住宅被害が深刻化。

💡 液状化は地盤の性質と地震の揺れが原因で発生し、建物の沈下や傾斜を引き起こす。

💡 地盤改良などの対策と、事前の地盤調査でリスクを軽減することが重要。