首都直下地震、火災から命を守るには?日々の備えと対策を徹底解説!(地震火災、防災)?地震火災を防ぐために私たちができること。日々の備えと避難時の行動。

関東大震災から100年。首都圏を襲う地震火災リスクに備えよ! 現代の電気火災増加、都市構造の変化…日頃の備えが命運を分ける! 感震ブレーカー設置、初期消火、正しい避難方法…あなたの命を守る防災術を徹底解説。 未来の東京を生き抜くために、今すぐできる対策とは?

出火・延焼、そして消防の課題

東京直下地震、火災で何人が死亡? 延焼対策は?

約16000人が死亡。延焼が被害拡大の原因。

東京直下地震を想定した場合、火災による被害は甚大です。

木造住宅密集地での延焼リスク、消防活動の遅れなど、様々な課題が浮き彫りになっています。

都市構造と防災のバランスが重要ですね。

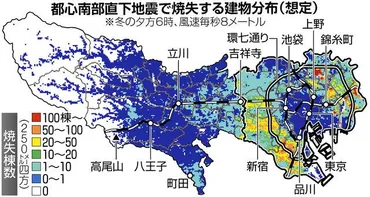

✅ 東京都防災会議の被害想定で、都心南部直下地震による死者約6100人が想定され、耐震化・不燃化の必要性が再確認された。

✅ 墨田区京島2、3丁目地区は木造住宅密集地域で、建て替えが進む一方、費用や隣家との関係で建て替えが困難な高齢者も多く、不安の声が上がっている。

✅ 狭い路地に面した老朽化した木造住宅が多く、火災のリスクや建て替えの課題が指摘され、高齢者の安全確保が喫緊の課題となっている。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/179521東京直下地震による被害想定は、非常に深刻ですね。

特に、木造住宅密集地での延焼リスクや消防活動の遅れなど、具体的な課題が示されており、防災都市計画の重要性を痛感しました。

東京直下地震が発生した場合、約41万棟が焼失し、約16000人が死亡すると想定されています。

想定出火件数は最大約2000件で、延焼が被害拡大の主な原因です。

木造住宅密集地、交通渋滞による消火活動の遅れ、消防車の不足が課題として挙げられています。

過去の都市構造やライフスタイルの変化を考慮すると、現在の東京は火災被害の観点からプラスとマイナス両面の影響を受けています。

防災都市計画によるオープンスペースの確保や耐火建築物の普及はプラス材料ですが、市街地の拡大や大規模火災の経験者が少ないことはマイナス材料となります。

うーん、大変ね。でも、こういうのって、他人事じゃないわよね。うちの地域も、古い家が多いから、他人事とは思えないわ。もっと、みんなで真剣に考えないとね!

感震ブレーカー:命を守る選択肢

地震火災から家を守る!感震ブレーカーって何?

地震時に電気を遮断し、火災を防ぐ装置です。

感震ブレーカーは、地震による電気火災を防ぐための有効な手段です。

コンセント型など、様々な種類があり、住宅の状況に合わせて選ぶことができます。

東京都の無償配布事業も、注目すべきですね。

公開日:2023/10/25

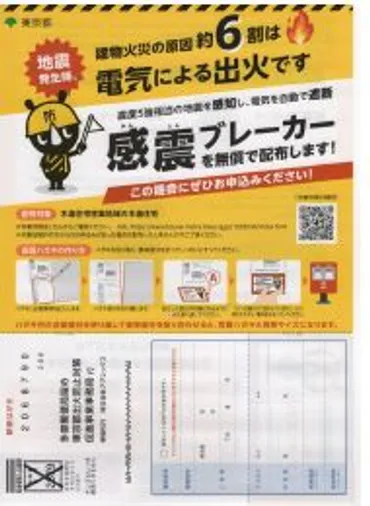

✅ 東京都は、地震による出火を防ぐため、木造密集住宅地域の木造住宅を対象に、コンセントタイプの感震ブレーカーを無償配布する事業を実施しています。

✅ この事業は「出火防止対策促進事業」と呼ばれ、東大和市も対象地域に含まれています。

✅ 詳細は、東京都が公開している資料を参照してください。

さらに読む ⇒東大和どっとネット出典/画像元: https://higashiyamato.net/thinking/11519感震ブレーカーの重要性について、改めて理解を深めることができました。

様々な種類があることも知り、自分の家に合ったものを選ぶことが大切だと感じました。

無償配布事業は、非常にありがたいですね。

地震による電気火災を防ぐための有効な手段として、感震ブレーカーの設置が推奨されています。

地震発生時の電気火災は、火災原因の約6割を占めており、感震ブレーカーはこれを防ぐのに役立ちます。

感震ブレーカーには、分電盤内蔵型、分電盤後付型、コンセント型、簡易型など様々な種類があり、それぞれの特徴と費用が紹介されています。

設置の際は、停電時の照明確保や医療用機器への対応など、使用上の留意点も考慮が必要です。

東京都では、住宅事業者に対し、新築住宅への感震ブレーカー設置費用の一部を補助する制度を設けています。

感震ブレーカーか。なるほど、これは投資する価値がありそうだ。うちのマンションにも、導入を検討してみよう。費用対効果をしっかり計算して、有利な方法を選びたいもんだ。

首都直下地震に備える:避難と安全確保

地震!安全確保の第一歩は?正しい行動とは?

自宅待機と、出口確保・安否確認です。

首都直下地震に備えるためには、日ごろからの防災意識と準備が不可欠です。

避難場所の確認、非常時の備蓄、安否確認方法など、事前にできることはたくさんあります。

いざという時のために、しっかりと準備しておきましょう。

✅ 関東大震災をはじめとする過去の震災を教訓に、日頃から防災意識を高め、被害を最小限に抑えるための準備をすることが重要である。

✅ 首都直下地震を想定した際の被害状況として、建物の全壊数、死者数、避難者数などが示されており、震度やライフラインへの影響も考慮する必要がある。

✅ 地震発生時の状況に応じた適切な行動と、非常時の備蓄や安否確認方法の決定など、事前の準備が重要である。

さらに読む ⇒トップページ出典/画像元: https://www.city.meguro.tokyo.jp/meguroplus/20230901.html地震発生時の行動について、再度確認することができました。

群衆雪崩に注意することや、避難経路の確保など、具体的なポイントを理解することができました。

家族とも、避難方法について話し合いたいと思います。

地震直後の人々の移動に伴う「群衆雪崩」にも注意が必要です。

むやみに移動せず、自宅での備蓄や安否確認方法の確立が求められます。

揺れが収まったら、出口を確保し、近隣の安否確認を行います。

その後は、協力して消火や救出活動を行い、正確な情報を入手することが大切です。

避難する際は、電気やガスの元栓を閉め、火災や津波の危険がある場合は、近隣住民と協力し、安全な場所に避難します。

高台や避難場所へ迅速に避難することも重要です。

復電時には、ガス漏れや電気製品の安全確認を必ず行い、異常がある場合は直ちにブレーカーを遮断し、専門家へ相談する必要があります。

地震はいつ起きるか分からないから、日頃からの備えって大事よね。避難場所とか、家族で確認しとかないとね。備えあれば憂いなしってことだべさ。

本日の記事では、地震火災の脅威と対策について、様々な角度から掘り下げてきました。

日々の備え、発生時の対応、そして火災を防ぐための対策。

皆様の防災意識を高める一助となれば幸いです。

💡 地震火災の主な原因と、発生時のリスクを理解し、日々の備えを徹底しましょう。

💡 地震発生時の適切な行動、火災発生時の避難方法を学び、命を守るための準備をしましょう。

💡 感震ブレーカーの設置など、火災を防ぐための様々な対策を検討し、安全な住環境を整えましょう。