八潮市道路陥没事故の原因は?老朽化した下水道管と硫化水素の関係とは?(道路陥没、下水道管、硫化水素)八潮市で発生した道路陥没事故について

2025年1月、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故。老朽化した下水道管の腐食が原因と判明。専門委員会による詳細な調査の結果、硫化水素による腐食と土砂の流入、地盤崩壊のメカニズムが明らかに。 今後の対策として、点検方法の見直し、復旧工事、そして再発防止に向けた安全管理体制の強化が急務。インフラ老朽化がもたらす危険性とその対策について考える。

土砂流入と陥没の進行

下水管の腐食と地盤沈下の関係は?

土砂流入で空洞、地表崩落につながる

土砂が流入し、陥没が進行するメカニズムについて解説します。

地表に穴が開くまでの過程や、専門家の見解を紹介します。

✅ 埼玉県八潮市の陥没事故は、地下の下水道管の破損が原因とされており、老朽化によるインフラのリスクが浮き彫りになっている。

✅ 自治体は地中レーダー等を用いて空洞調査を行っているが、技術的な限界があり、地中深くの空洞の把握には限界がある。

✅ 専門家は、自治体間の連携による情報共有と対策の推進を呼びかけている。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/382608地中レーダーの限界や、自治体間の連携の重要性など、課題も浮き彫りになっていますね。

技術的な進歩と、情報共有が不可欠ですね。

下水管の腐食が進んだ結果、小さな隙間から土砂が流入し、地中に空洞が形成された可能性が示唆されています。

事故現場は軟弱な砂質シルト層であり、地下水位が高いことから、土砂が水と共に下水管内に継続的に流入しやすい環境でした。

桑野玲子教授の研究によれば、初期には小さな空洞が形成され、そこから水平方向に拡大し、空洞幅に対する天井深さの比が15程度になると地表が崩落するメカニズムが考えられます。

今回の事故では、地表に最初に小さな穴が開き、それが拡大して最終的に大きな陥没へと繋がったと推測されています。

怖い話だわ…道路の下で、あんなことが起こっていたなんて。専門家の方々、頑張って原因を突き止めてほしいわね。

原因究明と今後の対応

なぜ陥没事故が起きた?硫化水素腐食が原因?

はい、硫化水素による下水管腐食と土砂流入が原因です。

原因究明と今後の対応について、中間報告の内容と、今後の対策について解説します。

埼玉県知事のコメントにも注目しましょう。

公開日:2025/09/04

✅ 埼玉県八潮市の県道交差点で発生した道路陥没事故について、専門家委員会は中間報告書を公表し、陥没の原因を硫化水素による下水道管の腐食と結論付けた。

✅ 陥没の発生メカニズムについては、下水道管の隙間からの土砂流出による地中空洞の可能性を示唆しつつ、下水道管の崩壊と道路陥没の因果関係について複数の見解を提示した。

✅ 埼玉県知事は、今回の事故で浮き彫りになった課題について、国への働きかけを継続し、下水道施設の安全確保に努める意向を示した。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2025090401060&g=soc中間報告では、具体的な原因が特定され、今後の対策の方向性も示されました。

復旧に向けた取り組みが重要ですね。

第三者委員会の中間報告では、下水道管内での硫化水素による腐食が原因で土砂が流入し、陥没が発生したと結論付けられました。

具体的には、下水管の激しい腐食が確認され、事故前から土砂の流出が起きていた可能性が高いと指摘されています。

今後は、残存物の検証や試験を行い、同様の事故を防ぐための点検・調査、対策についても検討が進められます。

また、点検方法の見直しも議論される予定です。

事故原因の調査と並行して、空洞拡大と地盤崩壊を防ぐための対策工法の検討が急務とされています。

埼玉県は、周辺住民や事業者への金銭補償を提示し、下水管の復旧と県道の早期開通を目指しています。

大野元裕知事は「下水道施設の安全確保に努めていく」とコメントしており、国に対して、下水道施設の安全確保に関する取り組みを求めています。

なるほど、原因は硫化水素による腐食か。でも、原因が分かれば、対策も立てやすい!点検方法を見直したり、空洞拡大を防ぐ対策を講じたり…ミリオネアの私としては、インフラ整備への投資は、社会貢献にも繋がると思っていますよ!

硫化水素発生の要因と今後の展望

八潮市の道路陥没、原因は?下水管の何が影響?

下水管の太さ、地理的条件、流れの乱れ。

硫化水素発生の要因と今後の展望について解説します。

下水道管の構造や、事故現場の状況から考察します。

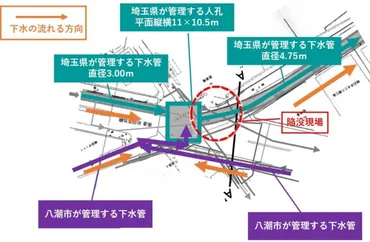

✅ 八潮市の道路陥没は、下水管の硫化水素による腐食が原因であり、その硫化水素の発生要因として、下水管の「太さ」、陥没場所の「地点」、下水の「乱れ」の3点が考察されている。

✅ 陥没現場の上流側の下水管は、太さが変化する構造であり、これにより水深が深くなり硫化水素が発生しやすかった可能性がある。

✅ 陥没現場は下水管の最下流に近く、下水の流れに乱れが生じやすい人孔が隣接していたため、硫化水素が空気中に放出され、硫酸に変化して下水管を腐食させた可能性がある。

さらに読む ⇒ Mizu Design出典/画像元: https://mizudesignjournal.com/measure/4104.html下水管の太さ、事故現場の地理的条件、下水の流れの乱れといった複合的な要因が硫化水素の発生に関与しているというのは、興味深いですね。

八潮市で発生した道路陥没事故の原因を考察するため、専門家への取材と、事故現場の下水管構造の分析が重ねられました。

硫化水素発生の要因として、下水管の太さ、事故現場の地理的条件、下水の流れの乱れといった複合的な要因が挙げられました。

具体的には、陥没現場上流の下水管の直径が小さくなっていること、事故現場が中川流域下水道の最下流近くに位置すること、そして事故現場近くの人孔が下水の流れに乱れを生じさせていた可能性が指摘されています。

今回の分析結果は、今後の下水道インフラの維持管理や、同様の事故の再発防止に役立つ可能性があります。

多くの自治体で財政難や人手不足により高頻度の点検が難しい現状が課題として指摘されており、今後の下水道施設の安全管理体制の強化が求められています。

ふむ、硫化水素発生の要因が複合的ってことは、対策も色々な角度から考えなきゃいけないってことね。インフラの維持管理、大変だけど、頑張ってほしいわね。

今回の記事では、八潮市で発生した道路陥没事故を例に、老朽化したインフラの問題点と、その対策についてご紹介しました。

💡 道路陥没事故の原因は、下水道管の硫化水素による腐食である可能性が高い。

💡 今後は、原因究明に向けた詳細な調査と、同様の事故を防ぐための対策が急務。

💡 インフラの老朽化は全国的な課題であり、自治体間の連携と情報共有が重要。