令和の米騒動、再び?コメ不足と価格高騰の背景と対策コメ不足と価格高騰の要因と政府の対応

2025年、日本を襲うコメ不足!異常気象、インバウンド、減反政策が複合的に絡み合い、価格高騰と品薄が深刻化。令和の米騒動を経て、政府の対策も追いつかず。減反政策の見直し、輸出促進、生産・流通・消費における多角的な対策が急務!食の未来を守るため、今、何ができるのか?

備蓄米放出の効果と課題

備蓄米放出はなぜ失敗?在庫不足の原因は何ですか?

猛暑、需要増、情報不足などが原因です。

備蓄米放出の効果と課題についてです。

放出は行われましたが、様々な要因が影響し、価格安定には繋がっていません。

今後の課題も見ていきましょう。

✅ 小泉農林水産大臣は、政府備蓄米の「随意契約」での販売に対し、19社から合計9万トンを超える申し込みがあったことを発表しました。

✅ 早ければ5月27日にも一部契約が完了し、29日にも引き渡しが開始され、6月上旬には店頭に並ぶ見込みです。

✅ 楽天グループ、ドン・キホーテ、オーケーなどに加え、ファミリーマートも1キロ400円で販売する方針を固めました。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/withbloomberg/1938450?display=1備蓄米の放出は、一見良いように見えますが、様々な要因が絡み合って、価格を安定させるまでには至らなかったんですね。

情報の伝達も課題だったようです。

その一方で、小泉農林水産大臣による備蓄米の放出は、一時的に価格の安定に貢献するかに見えました。

しかし、2023年産の米は、猛暑による品質低下と、物価高による割安感、外食・インバウンド需要の回復、そして南海トラフ地震への備蓄意識の高まりなど、様々な要因から需要が急増し、結果として在庫不足が解消されませんでした。

また、備蓄米の放出方法や、消費者への情報伝達の不足も、価格低迷を妨げる要因となりました。

2025年7月時点では、2024年産の不作と品質低下の影響が継続し、依然として業務用米などの在庫不足が解消されていません。

うーん…私みたいな一般の消費者には、備蓄米とか言われても、よく分かんないんだよね。もっと分かりやすく説明してほしいなぁ。

減反政策と供給側の問題

なぜコメ価格高騰?減反政策廃止と輸出促進が必要?

減反政策が品薄と価格高騰を招いているため。

減反政策と供給側の問題です。

減反政策は米価を維持するために行われてきましたが、食料自給率の低下を招いています。

その問題点を見ていきましょう。

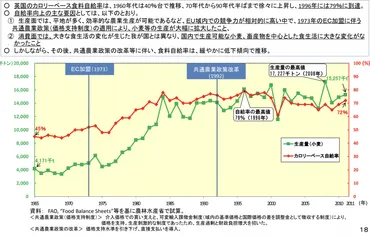

✅ 英国は小麦の生産拡大により食料自給率を向上させたが、日本は減反政策により米の生産を抑制し、食料自給率低下を招いている。

✅ 減反政策は、米価維持のために行われてきたが、食料自給率を上げるためには廃止し、米の生産を増やす必要がある。

✅ 日本の米を海外に輸出する動きはあるものの、減反政策などの制度的な課題が輸出の妨げとなっている。

さらに読む ⇒流域環境防災研究所 – 元河川技術者が、矢作川下流域の地理・歴史・文化、環境そして防災なんかを語ります。生活術やニュース雑感も。出典/画像元: https://motosanhomepage.com/2022/11/20/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%A3%9F%E6%96%99%E8%87%AA%E7%B5%A6%E7%8E%87%EF%BC%93%EF%BC%97%EF%BC%85%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%AE%EF%BC%9F%EF%BC%88%EF%BC%92/減反政策は、一見すると米価を安定させるためのものですが、長期的に見ると、食料自給率の低下を招く可能性があるんですね。

多角的な視点が必要ですね。

さらに、減反政策も問題の根源の一つとして指摘されています。

この政策は、コメの価格を維持するために生産量を減らし、転作農家に補助金を出すというものですが、需要の変動に対する脆弱性を生み出し、結果として品薄と価格高騰を招いています。

専門家は、減反政策を廃止し、輸出を促進することで、日本のコメの国際競争力を高め、食料自給率を向上させるべきだと提言しています。

また、JAの集荷失敗や、卸売業者・外食・消費者の直接買い付け増加も、価格高騰を助長している要因として挙げられています。

減反政策ねぇ…なるほど、面白い。輸出を促進して、もっと儲けられるように政策を変えるべきだな。これは、腕の見せ所だ!

未来への対策と展望

米不足対策、具体的に何が重要?

作付け拡大、気候変動対策、需給情報透明化!

未来への対策と展望について、お話します。

2024年の米不足を踏まえ、未来の食料供給体制を構築するために、どのような対策が必要なのでしょうか。

公開日:2025/08/28

✅ 2024年の日本の米の需給は引き締まり、米価格が上昇。これは、外食需要の回復やインバウンド需要の増加、2023年の猛暑による米の品質低下などが原因。

✅ 2024年の米不足は、記録的な猛暑による品質低下(一等米比率の低下や割れ米の増加、カメムシ被害など)が大きな要因。

✅ 今後の安定的な米生産のためには、高温耐性品種の育成や新たな栽培技術の導入が急務。

さらに読む ⇒minorasu(ミノラス) - 農業経営の課題を解決するメディア出典/画像元: https://minorasu.basf.co.jp/80497生産段階での対策から、流通、消費に至るまで、様々な対策が必要なんですね。

持続可能な食料供給体制を構築するためには、官民一体となった取り組みが重要だと思います。

2026年以降の米不足対策としては、生産段階での対策、流通・在庫管理、消費・フードロス削減といった、多角的なアプローチが求められます。

具体的には、主食用米の作付け面積拡大の奨励、気候変動に強い品種の開発と普及、安定生産技術の確立と普及、新規就農者への支援強化と担い手育成などが重要です。

また、需給情報の透明化と予測精度の向上、政府備蓄米の適切な運用、契約取引の促進と安定化も不可欠です。

さらに、国産米の消費拡大に向けた情報発信、フードロス削減の推進も、持続可能な食料供給体制を構築するために重要な要素となります。

令和8年産の準備も重要であり、安定供給のためには、十分な在庫確保と柔軟な政策対応が求められています。

政府ももっと本気で取り組まないと、日本は本当にヤバくなるぞ。まずは、国民に正確な情報を提供してほしいもんだ。

コメ不足は複合的な要因によるもので、対策には生産、流通、消費の各段階での多角的なアプローチが必要です。

💡 2023年の猛暑や長雨によるコメの不作が、価格高騰の大きな原因。

💡 減反政策の見直し、輸出促進、食料自給率の向上を目指す必要がある。

💡 今後の安定的な米生産には、高温耐性品種の育成や、柔軟な政策対応が重要。