物価高騰対策、イシュー思考で未来を切り開く?(インフレ、価格上昇、解決策)2025年の物価上昇予測と、私たちができること。

物価高騰の波を乗り越える! 和氣忠氏のイシュー思考で問題解決。2025年の価格上昇予測、原因と対策を徹底解説。家計を守るインフレ対策、企業が取るべき戦略とは?消費者の節約術、政府の対策も網羅。未来を切り開くための、具体的で実践的な情報が満載!

政府の対策と消費者の行動:物価高騰への対応策

物価高騰に政府はどう対応?消費者の役割は?

対策と企業応援。価格意識も重要。

政府の物価高騰対策と、私たちができることについて考えます。

緊急経済対策の内容、消費者の行動、そして事業者との協調について見ていきましょう。

公開日:2022/06/19

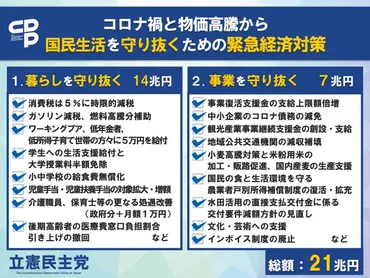

✅ 立憲民主党は、コロナ禍と物価高騰から国民生活を守るため、総額21.1兆円の緊急経済対策を発表しました。

✅ 主な対策として、消費税の時限的減税、原油価格高騰対策、低所得者への給付金、学費減免、児童手当拡充などを実施します。

✅ また、中小企業支援、観光産業支援、農業支援、文化・芸術支援など、国民と事業を守るための幅広い対策も盛り込まれています。

さらに読む ⇒立憲民主党トップページ出典/画像元: https://cdp-japan.jp/news/20220408_3520政府の経済対策は多岐にわたりますね。

消費者の行動も重要ですが、企業を応援することも大切だという視点は、非常に共感できます。

政府は、食料品価格の抑制、エネルギー価格の抑制、低所得世帯への現金給付など、物価高騰に対する対策を講じています。

これらの施策は、コロナ・物価予備費を活用し、総合経済対策として展開される予定です。

消費者は、買い物やサービス利用の際に物価を意識し、企業を応援することも重要です。

消費者庁は価格動向を把握し、便乗値上げに関する相談に対応しています。

なるほどねー。政府も色々やってくれてるんだね。でも、結局は自分たちで賢く買い物したり、節約したりしないとダメってことよね。

インフレの基礎知識と対策:ファイナンシャルプランナーの見解

インフレ対策、何から始める? 資産と家計の見直しが重要?

投資と家計管理の見直し、定期的な見直し!

インフレの基礎知識と対策について、ファイナンシャルプランナーの見解を学びます。

資産運用や家計管理、具体的な対策について解説します。

✅ 税理士である豊田眞弓氏が監修・執筆した書籍が紹介されており、身近な人が亡くなった時の手続きや生活設計、教育資金、親の介護、夫が亡くなった時の対応、住み替え、相続対策、お金の基礎知識、離婚に関する情報など、様々なテーマを扱っている。

✅ 各書籍は、専門知識を分かりやすく解説することを目指しており、手続きや計算方法、節税対策、生活設計など、具体的な問題解決に役立つ情報を提供している。

✅ 書籍の中には、マンガや図解を用いて理解を深める工夫がされており、専門家による監修や、最新の情報へのアップデートも行われている。

さらに読む ⇒FPラウンジ|家計相談、老後資金相続相談出典/画像元: https://happy-fp.com/book.htm良いインフレと悪いインフレがあるという区別は、非常に分かりやすいですね。

資産運用や家計の見直しなど、具体的な対策も参考になります。

ファイナンシャルプランナーの豊田眞弓氏が解説するインフレの基礎知識です。

インフレには、景気拡大を伴う良いインフレと、家計を圧迫する悪いインフレがあり、対策として、資産の一部を投資に回し、家計管理を見直すことが推奨されています。

資産と家計の状況を定期的に見直すことが重要です。

資産の一部を投資に回すってのは、まさにミリオネアへの第一歩だな。でも、リスク管理はしっかりしないとな。

事業者と消費者の協調:持続可能な経済への道

コスト増、どう取引価格に?持続可能なビジネスモデルとは?

価格転嫁と販売量調整。公正取引委の指針を参考に。

持続可能な経済を築くために、事業者と消費者がどのように協力していくか考えます。

価格転嫁、価格交渉、そして公正な取引について考察します。

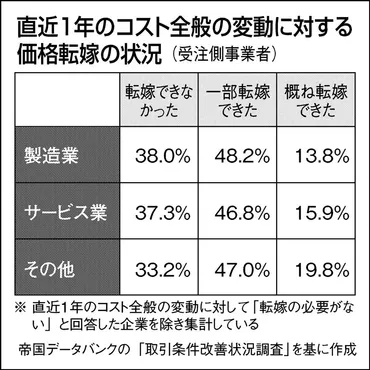

✅ 経済産業省・中小企業庁は、最低賃金引き上げに伴う価格転嫁の実態を把握するため、下請け中小企業を対象とした調査を開始し、価格交渉の有無などを調査して取引価格の適正化に向けた対策に活かす。

✅ 企業庁は、価格交渉促進月間の効果検証や、下請法違反案件への対応も行い、2022年初頭に調査結果を公表、業種別の価格転嫁状況を可視化、モデル事例を紹介する。

✅ 岸田政権は下請け中小対策を重視し、下請け取引適正化と監督体制強化による「下請けいじめゼロ」を掲げ、発注側大企業による積極的な価格交渉の働きかけを求めている。

さらに読む ⇒ニュースイッチ by 日刊工業新聞社出典/画像元: https://newswitch.jp/p/29171事業者間の価格転嫁の重要性について、改めて認識しました。

公正取引委員会の指針も参考に、持続可能なビジネスモデルを構築していくことが大切ですね。

企業は、労務費などのコスト上昇分を適正に取引価格に転嫁する必要があり、公正取引委員会の指針が参考になります。

賃金上昇と物価上昇の関係や、米の需給状況に関する情報も提供されています。

最終的に、価格と販売数量のバランスを保ちつつ、持続可能なビジネスモデルを構築することが求められています。

価格転嫁ってのは、下請けいじめとか、そういう問題にも繋がるんだよね。ちゃんとやってる企業は、応援したいよね。

本日の記事では、物価高騰という問題に立ち向かうための、様々な視点と具体的な対策をご紹介しました。

私たちができることはたくさんあります。

未来に向けて、一緒に考えていきましょう。

💡 物価上昇に対するイシュー思考で、問題の本質を見極める。

💡 2025年の物価上昇予測と、私たちが直面する課題。

💡 政府、消費者、事業者が連携し、持続可能な経済を目指す。