米価高騰、小泉農水相の対応は?備蓄米放出と今後のコメ価格はどうなる?小泉農水相による米価対策と、コメ価格の将来予測

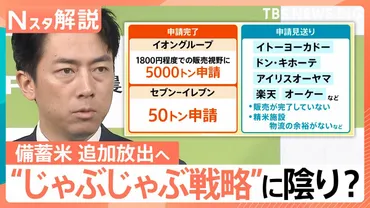

小泉農林水産大臣による米価高騰対策は「小泉劇場第2幕」と評され、備蓄米放出や輸入米確保など矢継ぎ早な政策が展開。消費者には歓迎される一方、政策変更のスピードに戸惑いも。過去の米騒動を教訓に、食の安定と品質確保が焦点。卸売業者の利益構造分析の重要性も指摘。2025年産米の増産と農家支援が今後の課題。

専門家による評価と課題の指摘

備蓄米放出、卸売業者の問題点は?山下氏が警鐘を鳴らす。

卸売業者の利益構造分析の不足を指摘。

大手コメ卸売業者の利益増加について、専門家は、その営業利益率に着目することの重要性を指摘しています。

数値の解釈には注意が必要とのことです。

✅ 大手コメ卸売業者A社の2025年1~3月期の営業利益は前年同期比で約5倍になったものの、営業利益率は5%と、全産業の平均(約6.7%)より低い。

✅ A社の担当者によると、コメの品薄により安定供給が求められる中で「適正に利益が乗せられた」ことで営業利益が伸びた。

✅ 専門家は、営業利益の伸び率だけではなく、営業利益率に着目することの重要性を指摘し、小泉氏の発言は数字の解釈に誤解を招く可能性があると示唆している。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1972807?page=2大手卸売業者の利益増加は良いことですが、その背景にある課題を深く分析する必要があります。

小泉大臣の発言も、もう少し注意深く聞かないといけませんね。

キヤノングローバル戦略研究所の山下氏は、小泉大臣の備蓄米放出と輸入拡大の姿勢を評価しつつ、農水官僚に問題の本質を見抜けていない点を指摘した。

卸売業者の利益増加についての分析不足を懸念し、多段階の流通構造や卸売業者の不正な利益追求については、詳細な分析が必要であると論じた。

備蓄米の消費者への直接販売は評価できるものの、卸売業者の利益構造への更なる分析が必要であると訴えている。

卸売業者の利益が増えるのは、ちょっとずるい気がするわ。消費者のこと、もっと考えてほしいものよね。

過去の米騒動と教訓

過去の米騒動から学ぶ教訓とは?食の安定は?

輸入依存のリスクと、味への配慮が重要。

過去の米騒動から、現代の米価高騰の問題点を探ります。

過去の経験から得られる教訓は何でしょうか。

公開日:2025/06/10

✅ 価格高止まりの米価に対し、農水省が減反を求める現状が示唆されている。

✅ 記事では、タイで作られたコシヒカリや備蓄米に関する記事へのリンクが貼られ、関連情報へのアクセスを促している。

✅ アクセスランキングでは、皇室関連、政治、事件、教育、国際情勢など、多様なジャンルの記事が上位を占めている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/graphs/20250606/mpj/00m/030/131000f/20250606mpj00m030127000p過去の米騒動の教訓から、現在の状況を冷静に見極めることが重要ですね。

輸入米への安易な依存にはリスクがあるという点、しっかりと肝に銘じておきたいです。

過去の米騒動から、現代の状況への示唆を読み解く。

1993-94年の「平成の米騒動」では、冷害による米不足でタイ米などの緊急輸入を余儀なくされたが、豊作により収束。

この騒動をきっかけに、ミニマムアクセス米の輸入と備蓄量の増加が決定された。

終戦直後の「食糧メーデー」では、食糧難から25万人が皇居前に集結。

作況指数67の大不作と農村の労働力不足、肥料不足などが原因であった。

これらの過去の経験から、安さだけでなく味も重要であるという意見がある。

2022年産(古古米)は好評のようだが、今後出回る21年産(古古古米)の品質が懸念されている。

「平成の米騒動」では、タイ米が「まずい」と不評で、約4割が売れ残った。

輸入米への安易な依存を批判し、輸入米が必ずしも安いわけではないと警告している。

世界のコメ貿易の特殊性から、輸入への過度な依存は食の不安定化を招く可能性があり、特に水不足などの問題を抱える地域からの輸入にはリスクがあると指摘している。

過去の米騒動って、今と似たような状況だったんですね! やっぱり、過去のデータから学ぶことは重要ですな! 安易な輸入に頼っちゃ、ダメだよ!

現在の状況と将来への提言

古古古米、品質大丈夫?備蓄米の店頭販売ってどうなの?

品質懸念も。農林統計職員削減がコメ不足の構造的要因。

ローソンやファミリーマートで政府備蓄米が販売され、消費者の関心を集めています。

この販売が、今後の米価にどのような影響を与えるのでしょうか。

✅ ローソンは農林水産省との随意契約に基づき、政府備蓄米1kgと2kgを東京都と大阪府の一部店舗で2025年6月5日から販売開始。

✅ 6月14日からは沖縄県を除く全国の約13,800店舗で2kgが販売され、6月下旬からは関東地区で1kgの販売も予定されている。購入は一人1点まで。

✅ ファミリーマートも政府備蓄米1kgを東京・大阪の一部店舗で6月5日から販売を開始している。

さらに読む ⇒ローソン、「政府備蓄米 1kg」(税抜き360円) / 「政府備蓄米 2kg」 (税抜き700円)を東京都・大阪府の各5店で2025年 6月5日に店頭発売。2021年産のいわゆる『古古古米』。6月14日から沖縄除く全国の約13,800店でも2kgを販売予定 – コンビニ チェッカー出典/画像元: https://convenicheck.com/news/news_lawson/86822/2021年産の古古古米の品質問題や、農水省の対応を巡る様々な意見が出ています。

今後のコメ価格安定に向けて、増産と農家支援が重要ですね。

現在、政府が随意契約で売り出した備蓄米の店頭販売が開始され、低価格で人気を集めている。

しかし、2021年産(古古古米)の品質が懸念されている問題もある。

また、コメ不足の原因を農水省批判に矮小化する風潮に対し、安倍政権下での行政改革による農林統計職員の削減が構造的な原因であることを指摘し、新自由主義的な政策の影響を強調している。

コメ価格高騰への対策として、2025年産米の増産と農家支援の必要性を訴えている。

えー、なんか難しい話ばっかりだね! 結局、どうすれば良いのよ?! 増産して、農家を応援する? そんなことしか言えないの?

今回の記事を通して、米価を取り巻く状況の複雑さと、今後の対策の重要性を改めて認識しました。

今後の動向にも注目していきたいですね。

💡 小泉農水相の迅速な対応は評価される一方、備蓄米の放出や輸入米の確保など、今後の課題も多い。

💡 過去の米騒動から、輸入米への安易な依存はリスクがあるという教訓を学ぶ。

💡 2025年産の増産と農家支援が、今後の米価安定の鍵を握る。