米不足の原因は?減反政策やJA農協の役割、今後の見通しを徹底解説!(?)2024年米の価格高騰と農林水産省・JA農協の対応

2024年夏の米価高騰は、減反政策とJA農協の思惑が絡み合った結果! 農水省の対応、JA農協の高額な概算金、そして猛暑による減産… 複雑に絡み合う要因を徹底分析。減反廃止と輸出促進で米価安定化を目指す提言も。 専門家の意見も交え、食卓を揺るがす米問題の真相に迫ります。

米不足の背景と今後の見通し

コメ不足、解消の見込みは?価格上昇の理由は?

楽観視できず。政府備蓄減と概算金高騰が要因。

続いて、米不足の背景と今後の見通しについて解説します。

米不足は、今後どのように推移していくのでしょうか。

公開日:2025/06/18

✅ 小泉農水大臣は、約70年間続いていた米の作況指数の公表を廃止し、ふるい目の大きさを見直すなど、コメの収穫調査方法を変更すると発表しました。これは、実際の流通実態とのズレや、品質が考慮されていないことなど、従来の調査方法の問題点を改善するためです。

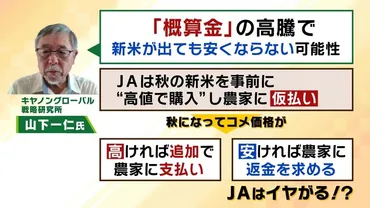

✅ コメの価格は、備蓄米の放出や卸売価格の高止まり、概算金制度などが影響し、下落しにくい状況です。大臣は、価格を下げるために緊急輸入も検討していますが、専門家は、民間在庫の把握不足を指摘しています。

✅ 専門家は、コメの供給量を正確に把握するためには、収穫量の実態把握に加え、民間在庫の把握が必要だと指摘しています。また、作況指数の廃止は大きな問題はないとしています。

さらに読む ⇒dメニューニュース|NTTドコモ(docomo)のポータルサイト出典/画像元: https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mbs_news_feature/nation/mbs_news_feature-4tv106970作況指数の廃止など、農林水産省の対応は、改善への一歩となるのか、注視する必要がありますね。

民間在庫の把握も重要とのことですが、情報公開はされるのでしょうか。

米不足の原因として、2023年の猛暑による高温障害やインバウンド需要増、そして減反による生産量減少が挙げられています。

農林水産省は、新米の供給でコメ不足が解消されると見ているものの、7月末の在庫が近年にない低水準だったこと、新米の一等米比率の低下や、新米の先食いもコメ不足を助長していることから、筆者は楽観視していません。

25年産米の増産にも関わらず、コメ価格は上昇傾向にあると予想されており、これは政府備蓄米の在庫減少とJAによる高めの概算金提示が要因です。

山下一仁氏は、減反政策によって水田の4割が利用されず、コメの生産量が抑制されていることが、食料安全保障上のリスクを高めていると主張しています。

小泉農水大臣は、当初の消費者寄りの姿勢から変化し、生産者側の意見も考慮するようになり、減反維持へと舵を切りました。

うーん、なんだか色々複雑なのね。新米が出回っても、米不足って解消されないのかしら?

減反政策の課題と解決策の提案

米価安定化のカギは?廃止と輸出促進、どうなる?

減反廃止と輸出促進で米価下げ、農家所得増へ。

続いて、減反政策の課題と解決策の提案について見ていきましょう。

減反政策には、どのような課題があるのでしょうか。

公開日:2025/06/09

✅ ロシアのウクライナ侵攻、気候変動、人口増加を背景に、日本の食料安全保障が問われており、特に米価高騰についてキヤノングローバル戦略研究所の山下氏が現状と課題を指摘した。

✅ 山下氏は、政府による減反政策が日本の米生産を減らし、米不足を招いたと批判。2024年の米不足に対し、政府が備蓄米を放出せず、米価維持のために減産を促す姿勢を問題視した。

✅ 米価高騰の原因として減反政策の継続を挙げ、関税の引き下げや輸出調整、減反政策の廃止と直接支払いの導入といった抜本的な政策転換の必要性を提言した。

さらに読む ⇒風傳媒日本語版|japan.storm.mg出典/画像元: https://japan.storm.mg/articles/1043092減反政策の廃止や輸出促進、興味深いですね。

ただ、単なる価格競争だけでは、日本の農業の持続可能性が損なわれる可能性もあるという指摘には、なるほどと思いました。

減反政策の廃止と輸出促進が、米価安定化と農業の活性化に向けた提案として挙げられています。

筆者は、減反を廃止し、輸出を促進することで、国内のコメ供給量を増やし、米価を下げ、農家の所得向上と消費者の利益を両立させることを提案しています。

具体的には、減反補助金の廃止、直接支払いによる農家への支援、輸出促進、そして平時の備蓄としての役割を期待しています。

また、山下一仁氏は、減反補助金によって米価が上昇し、消費者の負担が増加している現状を問題視し、零細農家の非効率性を指摘。

大規模化を促すために、直接支払いによる地代補助や、中山間地域への手厚い支援を提言しています。

一方、高武氏と村田氏は、輸出拡大と価格競争力強化について、現実的な課題を指摘し、日本米の品質優位性を活かした輸出の可能性を示唆しつつも、単なる価格競争だけでは、日本の農業の持続可能性が損なわれる可能性を指摘しています。

減反政策の廃止と輸出促進か。グローバルな視点から見ると、日本の農業もまだまだ伸びしろがあるってことだな。政府はもっと大胆な政策を打つべきだ。

今後の課題と展望

米価問題、抜本解決策は?減反廃止と直接支払い、どうなる?

減反廃止・直接支払いで、安価なコメと農業基盤整備。

最後に、今後の課題と展望について確認しましょう。

米価対策として、どのようなことが考えられるでしょうか。

公開日:2025/06/28

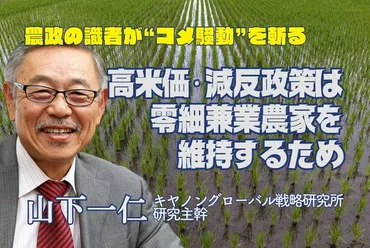

✅ 山下一仁氏によると、コメ不足は零細・兼業農家を保護するための高米価政策が原因である。

✅ 2023年産のコメの収穫量減少(猛暑の影響など)と減反政策強化により供給が不足したが、政府は備蓄米放出による米価下落を恐れて不足を認めなかった。

✅ 農林水産省やJAは、零細兼業農家を維持するために高米価・減反政策を推進しており、JAバンクへの預金などの資金源にもなっている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/premier/business/articles/20250621/biz/00m/020/006000c減反廃止による直接支払いなど、興味深い提案ですね。

専門家やメディアの情報発信にも、注意が必要ということですね。

米価対策として、輸入拡大などの暫定的な措置が提案されています。

解決策として、減反廃止による生産者への直接支払いと、減反補助金からの財源確保が提案されており、これにより、消費者に安価なコメを提供しつつ、農業の基盤整備も可能になります。

番組出演者の発言から、これまでの米価は安すぎたという認識が示唆された一方で、零細農家を中心に生産コストが高く、1万2000円の概算金でも赤字になる現状が示され、減反政策による米価調整の妥当性が問われています。

筆者は、データに基づいた分析と根拠を示さない専門家やメディアの報道姿勢を批判し、今後のコメ価格の動向について注意深く見守る必要があると示唆しています。

なるほどねー。でも、米って、やっぱり安すぎるってことなんじゃないの?生産コストのことを考えると、一概に高いとは言えないんじゃないかな。

今回は、米価高騰の現状について様々な角度から解説しました。

今後の価格動向や、食料安全保障への影響を注視していきましょう。

💡 米価高騰の背景には、減反政策、JA農協の役割、猛暑による減産、インバウンド需要増など、複合的な要因があります。

💡 減反政策の廃止、輸出促進、直接支払いなど、様々な解決策が提案されていますが、課題も多く、今後の動向に注視が必要です。

💡 米不足は、食料安全保障に関わる重要な問題であり、データに基づいた客観的な分析と、今後の見通しを冷静に見極める必要があります。