線状降水帯とは?発生メカニズムと、私たちができること(災害、天気予報、気象現象)?線状降水帯の脅威と、最新の天気予報情報を徹底解説

線状降水帯による大雨は、予測困難で甚大な災害を引き起こす!本書は、積乱雲の驚異的なメカニズムを解き明かす。集中豪雨をもたらす線状降水帯から、突風や落雷を伴うスコールライン、台風へと発達するクラウドクラスターまで、様々な雲の現象を徹底解説。気象現象への理解を深め、防災に役立てよう!著者のYouTubeチャンネルも必見。

過去の事例と予測技術の限界

九州北部豪雨、線状降水帯の予測は?

解像度不足で、場所や継続時間の予測が困難。

過去の事例から、線状降水帯がもたらす甚大な被害と、予測技術の限界について考察していきます。

2017年の九州北部豪雨の教訓も踏まえ、今後の対策を考えましょう。

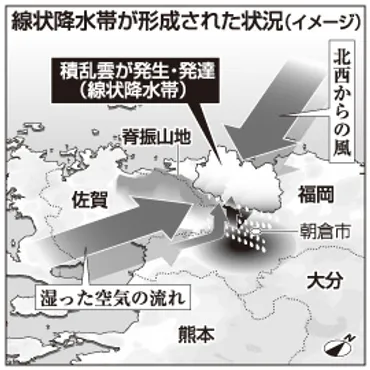

✅ 2017年の九州北部豪雨は、線状降水帯によるもので、暖かく湿った空気と冷たい空気が合流し、上昇気流が発生したことが原因である。

✅ 線状降水帯は、狭い範囲に集中豪雨をもたらし、河川の氾濫や土砂崩れなど甚大な被害を引き起こす可能性がある。

✅ 気象庁はスーパーコンピューターによる予測で豪雨の可能性を予測し警報を発しているが、日本全国で今後9月頃まで集中豪雨が頻発する可能性があり、注意が必要である。

さらに読む ⇒公明党 大阪府本部出典/画像元: https://www.komei-osaka.jp/news/2017/07/022882.html2017年の九州北部豪雨は、線状降水帯の予測がいかに難しいかを物語っています。

今後の技術革新と、私たち自身の防災意識向上が重要だと感じました。

2017年7月の九州北部地方の大雨は、線状降水帯の発生と予測の難しさによって甚大な被害をもたらした事例です。

現在の数値予報モデルの解像度では、個々の積乱雲の発達を十分に予測できず、線状降水帯の発生場所や継続時間を事前に正確に予測することは難しい状況です。

このため、モデルの改善が急務となっています。

2017年の豪雨、覚えているわ。本当に恐ろしかった。でも、今後は、気象庁の予測がもっと正確になって、もっと早く警報を出せるようになるといいわね。

雲の多様性と災害への影響

積乱雲の集合体、何が起きる?集中豪雨?台風?

集中豪雨、突風、落雷、果ては台風!

今回は、雲の種類と災害への影響について、書籍『すごすぎる天気の図鑑雲の超図鑑』の内容を参考に解説します。

様々な雲がもたらす現象を学びましょう。

✅ 夏バテ、冷え、胃腸トラブル、睡眠不足などの悩みを改善する、豚肉、鶏肉、豆腐、ねばねば野菜などを使った疲労回復レシピを紹介しています。

✅ 美容皮膚科医監修の「食べるシミケア」レシピ、マニアック料理家による「業スー(業務スーパー)ツアー」、防災グッズ、野々村友紀子さんのインタビューなど、様々な企画が掲載されています。

✅ 薬膳の観点から体の不調を改善する「からだ整えスープ」ブックが別冊付録としてついています。

さらに読む ⇒レタスクラブ - レシピや生活の知恵が満載 - レタスクラブ出典/画像元: https://www.lettuceclub.net/news/article/1130542/i11637694/『すごすぎる天気の図鑑雲の超図鑑』には、様々な雲の現象が分かりやすく解説されていますね。

雲の知識を深めることで、災害への備えも変わってくると思います。

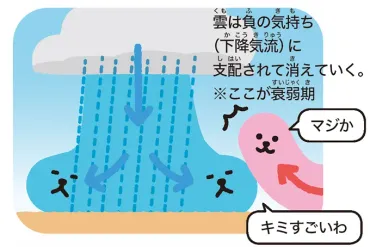

『すごすぎる天気の図鑑雲の超図鑑』は、積乱雲が集まることで発生する様々な現象に焦点を当てています。

単体の積乱雲は雨量が限定的ですが、集中すると線状降水帯を形成し、集中豪雨を引き起こします。

また、複数の積乱雲がまとまって進むスコールラインは突風や落雷を伴います。

さらに、積乱雲が大規模に集まるとクラウドクラスターとなり、熱帯低気圧、ひいては台風へと発達することがあります。

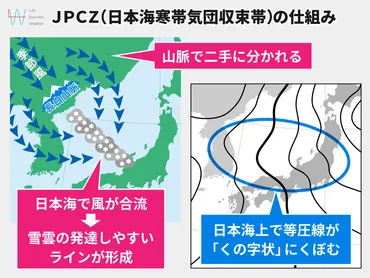

日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)など、冬季の積乱雲も大雪をもたらす原因となります。

雲の勉強って面白いな! いろんな雲があるんだね。積乱雲が台風に変わるなんて、ちょっと怖いけど、勉強しておけば、いざという時に役立ちそうだな!

雲に関する知識の広がりと今後の展望

雲の知識で何ができる?安全な社会にどう貢献?

災害リスク軽減!より安全な社会へ貢献。

最後に、雲に関する知識の広がりと、今後の展望についてお話しします。

JPCZや、大雪、雲の豆知識など、最新情報をお届けします。

✅ 3日から4日にかけて日本海側を中心に大雪になるおそれがあり、特にJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の影響で積雪が急増する可能性がある。

✅ JPCZとは、日本海で形成される雲の発達しやすいラインのことで、これが形成されると日本海側の広範囲で雪雲が発達し、短時間での積雪増加を引き起こす。

✅ Uターンラッシュと大雪が重なる可能性があるため、移動する場合は、道路情報を確認し、スタッドレスタイヤや防寒具などの準備をし、最新の交通情報を確認するなど注意が必要。

さらに読む ⇒そらくら - 天気を味方にキレイと暮らしをサポートするメディア出典/画像元: https://sorakura.jp/20250102101/JPCZや、大雪など、冬の気象現象についても詳しく解説されていて、非常に参考になります。

大雪の際の注意点も、しっかり確認しておきましょう。

この図鑑は、熱帯収束帯(ITCZ)でのクラウドクラスター形成、熱帯低気圧から台風への発達、冬季の気圧配置による積乱雲の発達、JPCZのメカニズム、関東地方での冬の積乱雲の発生など、様々な雲の現象について解説しています。

夏の陸上と海上の降雨パターンの違いなど、雲に関する豆知識も提供しています。

気象現象に対する理解を深めることで、災害のリスクを軽減し、より安全な社会を築くことが期待されます。

著者のYouTubeチャンネルでも、関連情報が発信されています。

雪の多い地域に住んでるから、JPCZとか、ほんっと大事な情報だよね! 冬の運転とか、気をつけなきゃならないこと、たくさん教えてくれてありがたいね。

本日の記事を通して、線状降水帯の脅威と、私たちができることが理解できたと思います。

日々の情報収集と、適切な行動が大切ですね。

そして、雲についてもっと学んで、災害に備えましょう。

💡 線状降水帯は、予測が難しく、大雨による災害のリスクを高めるため、日頃から気象情報を確認することが重要です。

💡 気象庁の発表する情報と、避難情報に注意し、自らの安全を確保するための行動を心がけましょう。

💡 雲に関する知識を深め、日々の生活に役立てることで、災害リスクを軽減し、安全な社会を築くことができるでしょう。