新潮社の校閲講座の魅力とは?:甲谷允人氏、AI、校閲の未来展望?新潮社校閲講座:実践的な学びとAI活用

新潮社のオンライン校閲講座で、言葉のプロを目指そう! 基礎から最新技術、実践的なゲラチェックまで網羅。校閲の基礎からAIとの連携まで、現役校閲者が教える実践的な内容。3300円でアーカイブ視聴可能!AIとの共存や差別表現への対応など、時代に合わせた校閲術を学び、あなたの言葉の力を開花させよう!

校閲とAI:未来への考察

校閲はAIで代替可能?AI校閲の有効性と課題とは?

AIは校閲の効率化に貢献。著作権とセキュリティに注意。

AI技術が進化する中で、校閲業務への応用が検討されています。

AIの活用は効率化に繋がる一方、注意すべき点も存在します。

✅ 「砂をかむよう」という慣用句に関する文化庁の世論調査の結果と、校閲業務におけるAI活用の可能性について言及しています。

✅ AIは原稿整理における「素読み」で実用性が高く、社内原稿においてはAI活用による効率化を検討しても良いとしています。

✅ ただし、外部筆者の原稿を無断でAIに利用することは内容改変につながるため避け、セキュリティが担保されたツールや自社AIの活用が重要だと述べています。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/6d162abe284117b2daef289083e6bc9e5d688050AIの可能性と限界を理解し、校閲業務におけるAI活用を考察している点が興味深いですね。

「素読み」でのAIの有効性など、具体的な内容が分かりやすく説明されています。

甲谷氏による連載企画では、「校閲とAIの関係」が考察されています。

AIの進化が著しい現代において、校閲という仕事がAIで代替可能か否かを検証し、校閲の仕事を「調べ物(ファクトチェック)」「素読み」「合わせ」の3要素に分類しています。

ファクトチェックでは、公式情報(官邸HP、自民党HPなど)を参照して誤記を発見する過程が説明され、AIの活用について考察されています。

本題では、AIの校閲業務への応用について、主に「素読み」に着目し、入稿前の原稿整理におけるAIの有効性を指摘。

「誤植」「差別表現」「体裁」「表記」の確認をAIが行うことで、作業効率や生産性の向上が期待できると述べています。

一方で、作家の原稿を無断でAIに利用することのリスクや、セキュリティが担保された校正ソフトや自社AIの活用を推奨しています。

AIねえ。時代は変わるわねえ。文章チェックにAIが役立つなら、私も使ってみたいわ!誤字脱字チェックとか、助かるわよね。

校閲講座 後編:詳細と問題解説

校閲講座で学べることとは?出版現場レベルの知識を深める?

実践的な校閲問題を通して、校閲のポイントを学べます。

校閲講座の後編では、より深く校閲の仕事内容を理解することができます。

出版現場レベルの問題を通して、実践的なスキルを磨くことができるでしょう。

公開日:2022/09/16

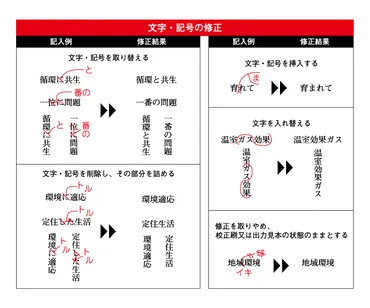

✅ 校正は、原稿と印刷物に違いがないかを確認する作業で、校閲は原稿の内容に誤りがないかを確認する作業である。

✅ 校正・校閲では、誤字脱字や表記の揺れなどをチェックし、修正指示を出すためにJIS規格の校正記号が用いられる。

✅ 印刷物のミスを未然に防ぎ、顧客満足度向上に貢献するため、校正室はコスモプリンツにとって重要な役割を担っている。

さらに読む ⇒コスモプリンツ出典/画像元: https://www.cosmoprints.co.jp/blog/trivia/proofreading.html実践的な校閲問題を通して学べるのが良いですね。

アーカイブ動画で学習できるので、自分のペースで復習できるのも魅力です。

誤植のパターンなど、具体的な内容も参考になりますね。

校閲講座のオンライン後編では、校閲の仕事内容を深く理解することをテーマに、日々の実務を通して得られた知見や、今後考えていくべきことについて解説されます。

実践的な校閲問題を通して、校閲のポイントを学びます。

内容は、2021年のオンライン講座をアップデートし、新規撮影分を加えたものです。

講座では、新潮社校閲部のベテラン社員がチェックした、出版現場レベルの問題や、疑問の出し方や校正記号の使い方など、校閲例を通して学ぶことができます。

動画の内容として、校閲問題やレジュメに沿った講義が提供され、素読みの難しさ、精度を上げる方法、AIや校正ソフトの活用、誤植のパターンなどが解説されます。

資料ダウンロード版と資料郵送版があり、アーカイブ動画は学習期間の制限なく視聴可能です。

校閲の仕事は、出版物の品質を左右する重要な役割を担っている。実践的なスキルを磨ける講座があるのは、素晴らしい。顧客満足度向上にも繋がるかもしれない。

新潮社の校閲講座は、校閲の世界への扉を開き、スキルアップを目指す方々にとって、非常に有益な内容となっています。

ぜひ、受講を検討してみてはいかがでしょうか。

💡 新潮社の校閲講座は、校閲の基礎から実践的なスキルを習得できる。

💡 甲谷允人氏の講座では、iPad校閲やAIとの連携など、最新のトピックを学べる。

💡 AIの活用は、今後の校閲業務に大きな影響を与える可能性がある。