線状降水帯による大雨とは?発生メカニズム、気象庁の情報と私たちができることとは?線状降水帯の脅威と、最新の防災情報

近年多発する線状降水帯による土砂災害。気象庁の警戒情報と事前の備えが命を守る鍵!予測の難しさ、事例、避難のポイントを解説。東北・北陸・関東地方を中心に大雨のリスクが高まる7月3日、土砂災害・浸水に警戒し、早めの避難を!最新気象情報と自治体の指示に従い、安全を確保しましょう。防災意識を高め、日頃から準備を!

💡 線状降水帯は、数時間にわたり猛烈な雨を降らせる現象で、土砂災害や洪水のリスクを高めます。

💡 気象庁は線状降水帯の発生情報を発表し、半日前から大雨への警戒を促しています。

💡 事前のハザードマップ確認や避難経路の検討など、早めの準備が重要です。

本日は、線状降水帯とその脅威について、気象庁の情報と私たちができることを中心に解説していきます。

迫りくる豪雨への備え:線状降水帯の脅威と事前の心構え

線状降水帯、何が危険?大雨災害から身を守るには?

事前の備えと早めの避難が重要です。

線状降水帯による大雨は、近年頻発化し、土砂災害の主要因となっています。

気象庁は警戒レベル相当情報を発表し、事前の備えを促しています。

公開日:2024/07/21

✅ 線状降水帯は、積乱雲が連なって発生し、数時間にわたり大雨を降らせる現象で、急激に災害の危険度を高める可能性がある。

✅ 気象庁は、線状降水帯による大雨への警戒のため、半日前から発生情報を発表しており、発生の可能性のある時間帯や予想雨量などを伝えている。

✅ 2021年から線状降水帯の発生情報を発表し、2022年には半日前予測を開始、2023年5月からは発表対象地域を地方単位から府県単位に変更した。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240621/k00/00m/040/065000c線状降水帯による災害リスクの増大に対し、気象庁の情報発信が重要です。

ハザードマップの確認や避難経路の検討など、事前の準備を促すことが重要ですね。

近年、集中豪雨による土砂災害が頻発化・激甚化しており、その主たる原因の一つが「線状降水帯」です。

これは、積乱雲が列をなし、長時間にわたって同じ場所に大雨をもたらす現象で、甚大な災害を引き起こす可能性があります。

気象庁はこの線状降水帯による大雨への警戒を促すため、半日程度前から警戒レベル相当情報を補完する呼びかけを行い、大雨災害への心構えを促します。

これは、ハザードマップの確認や避難経路の検討など、事前の備えを促すものです。

特に土砂災害の場合、土石流、地すべり、がけ崩れといった種類があり、土砂災害警戒区域や特別警戒区域にいる方は、早めの避難が重要です。

過去20年間の土砂災害発生件数の推移を見ると、集中豪雨の発生と土砂災害件数の相関関係が明らかであり、事前の準備が被害を軽減する鍵となります。

今年6月から気象庁が開始した線状降水帯の予測情報提供も、早期の避難行動に繋がるよう期待されています。

なるほど、気象庁の情報と事前の準備が重要ですね。私は、万が一の事態に備えて、常に最新の防災グッズを揃え、避難経路も複数確保していますよ。リスク管理は経営の基本ですからな!

線状降水帯とは何か:定義と発生メカニズム、そして予測の難しさ

なぜ線状降水帯の予測は難しい?

発生メカニズム複雑、観測困難、モデル限界。

線状降水帯は、発達した雨雲が連なり、長時間同じ場所に大雨をもたらす現象です。

その予測は、発生メカニズムの複雑さから非常に困難です。

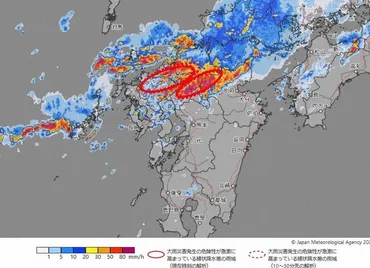

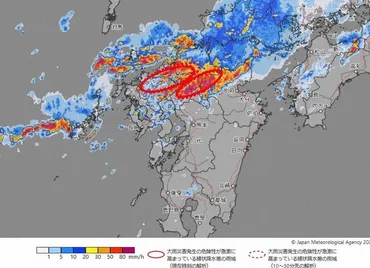

✅ 線状降水帯は、発達した雨雲が列をなし、数時間にわたって同じ場所を通過または停滞することで発生し、毎年のように甚大な災害を引き起こしている。

✅ 線状降水帯の予想が難しい理由は、発生メカニズムの詳細が未解明であること、周辺の大気の3次元分布の正確な把握が困難であること、数値予報モデルの解像度や積乱雲の仕組みに課題があるため。

✅ 気象庁は「顕著な大雨に関する気象情報」を発表する際に、前3時間積算降水量や形状、最大値、土砂災害警戒情報などの基準を満たす場合に発表する。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yohokaisetu/senjoukousuitai_ooame.html線状降水帯の定義と予測の難しさについて、理解を深めることが大切ですね。

発生メカニズムの複雑さと、観測・予測技術の限界が課題ですね。

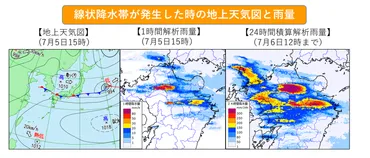

線状降水帯には、気象学的な定義と、気象庁が災害リスクに基づいて定義する「基準を超える線状降水帯」の2種類が存在します。

気象学的な線状降水帯は積乱雲が列をなし、長時間にわたり強い雨を降らせる現象を指し、気象庁の基準を超える線状降水帯は、特定の降水量や降水域の広がり、災害リスクの高さなど、4つの条件を満たす場合に定義されます。

しかし、その発生メカニズムには未解明な部分が多く、正確な予測が非常に困難です。

予測が難しい理由としては、発生メカニズムの複雑さ、大気の3次元分布の把握の困難さ、そして数値予報モデルの限界が挙げられます。

具体的には、水蒸気量、大気の安定度、風など複数の要素が複雑に関与していること、海上での観測データ不足による大気の3次元的な分布の把握の困難さ、個々の積乱雲の発生や発達を十分に予測できるほどの解像度(2km)が現在のモデルにはないことが課題です。

2017年7月に九州北部地方で発生した線状降水帯による大雨の事例からも、予測の難しさが示されています。

ほえー、線状降水帯ってそんなに予測が難しいんだね。やっぱ自然現象って、ちょっと甘く見ちゃいけないなって思ったわ。でも、気象庁の人たちは、日々頑張ってくれてるんだろうね。

次のページを読む ⇒

線状降水帯による大雨に警戒!避難を促す気象情報。土砂災害や浸水に注意し、早めの避難を。最新情報を確認し、防災意識を高めましょう。