日本経済停滞の原因とドイツ躍進の秘密?ドイツと日本、経済の未来を徹底分析日本経済の現状とドイツの労働市場改革に焦点を当て、経済成長のヒントを探る

日本経済停滞の深層に迫る! 30年間停滞する日本と躍進するドイツ。GDPでドイツに抜かれた日本が復活するには? 労働生産性、企業行動の違い、労働市場改革が分けた両国の転換点を徹底分析。解雇規制緩和や賃金体系など、ドイツの成功と課題から学ぶ、日本が取るべき構造改革とは?『泥船』からの脱出、そのヒントがここに!

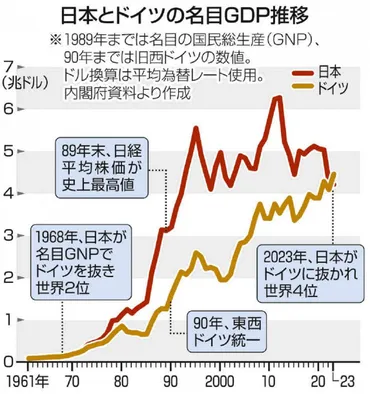

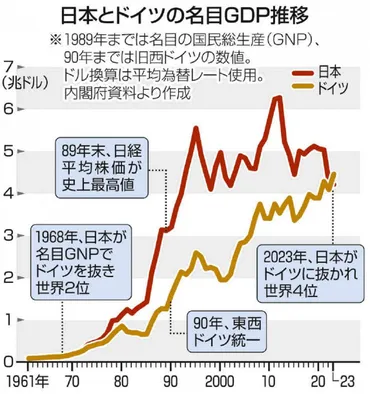

💡 日本経済は、名目GDPでドイツに抜かれ世界4位に転落。円安の影響も大きい。

💡 一方、ドイツは高い労働生産性と輸出競争力で経済大国としての地位を確立。

💡 ドイツの労働市場改革、特に解雇規制緩和と金銭賠償が経済成長を支えている。

それでは、まず日本経済の現状と、長年停滞している原因について見ていきましょう。

その後、ドイツの経済躍進の秘密に迫ります。

日本経済停滞の分析とドイツの躍進

日本経済停滞の原因は?ドイツとの差は?

低い労働生産性、ドイツとの経済力格差。

2023年の日本のGDPは、ドル換算でドイツに抜かれ世界4位に。

個人消費の低迷と円安が要因です。

一方、ドイツは高い経済パフォーマンスを維持。

日本経済停滞の原因を分析し、ドイツとの違いを見ていきます。

✅ 2023年の日本の名目GDPは過去最高の591兆4820億円だったものの、ドル換算では4兆2106億ドルとなり、ドイツに抜かれて世界4位に転落した。円安の影響が大きい。

✅ 2023年10〜12月期の実質GDPは2四半期連続のマイナス成長となり、個人消費の低迷が影響している。輸出はインバウンド消費などにより増加した。

✅ 専門家は、低成長と円安が続けば、2025年にもインドに抜かれて5位に転落するリスクがあると指摘している。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/309418日本経済の低迷、そしてドイツとの差の原因について、詳細な分析がされていますね。

円安の影響が大きいことは理解できますが、根本的な原因を突き止めることが重要ですね。

日本経済は、約30年間停滞しており、その原因を理解することが、復活への第一歩となる。

日本の労働生産性の低迷は深刻で、企業が生み出す付加価値が長らく変わらない状況だ。

一方、ドイツは、少ない人口、労働時間、企業数でありながら、高い経済パフォーマンスを維持し、世界第3位の経済大国としての地位を確立している。

その背景には、高い一人当たりGDP、労働生産性、そして製造業の輸出が貢献している。

2023年には、内閣府発表の名目GDPで日本がドイツに抜かれ、世界4位となった。

この状況は、日本経済が直面する課題を浮き彫りにしている。

筆者は、この停滞が始まったきっかけを分析し、日本とドイツの企業行動の違い、そして両国を分けた転換点について言及している。

なるほど、日本経済が停滞している原因は多岐にわたるようですね。労働生産性の低迷、円安の影響、そしてドイツとの企業行動の違い…詳細な分析に期待します。ドイツの経済成長の秘密を探りましょう。

ドイツ労働市場改革と解雇規制緩和

ドイツ経済を支える労働市場改革とは?

解雇規制緩和と失業給付制度改革です。

ドイツの労働市場改革は、経済躍進の大きな要因です。

シュレーダー元首相の改革「アゲンダ2010」は、解雇規制緩和や年金制度改革など、様々な変化をもたらしました。

この改革がドイツ経済に与えた影響を考察します。

✅ シュレーダー元首相は、公的健康保険の縮小、労働法の改正による解雇規制緩和、年金支給開始年齢の引き上げなど、一連の改革「アゲンダ2010」を断行し、企業の負担軽減を図った。

✅ この改革は低賃金労働市場を生み出し、非正規労働者を増加させた一方で、低所得層の可処分所得を減らし、結果的にシュレーダー氏率いるSPDの支持率を大きく低下させた。

✅ シュレーダー氏は、退任後にロシア企業から高給を得てロビイストとして活動し、ウクライナ侵攻を批判しつつもプーチン大統領を弁護する姿勢を取っており、その行動はSPD内や労働組合から強く批判されている。

さらに読む ⇒現代ビジネス | 講談社 @gendai_biz出典/画像元: https://gendai.media/articles/-/134395?page=2シュレーダー元首相の改革は、一長一短だったようですね。

低賃金労働市場を生み出した一方で、失業率の低下に貢献した。

複雑な背景があり、一概に評価できないと感じました。

ドイツ経済の躍進を支える一因として、労働市場の改革が挙げられる。

特に、解雇規制緩和と金銭賠償による解決策が重要な役割を果たした。

ドイツは、東西統一後の不況下で、失業給付制度の改革「ハルツⅣ」を実施し、失業者の労働市場復帰を促進した。

この改革は、失業率の低下に貢献し、今日の好況を支えている。

第二次世界大戦後、ドイツは正規従業員を多く雇用していたが、産業構造の変化に対応するため、労働法の改正が進められた。

短時間就労や期間労働が法的に認められ、育児休業制度も整備された。

さらに、企業が技術革新やリストラを容易にするため、解雇制限の緩和が図られ、企業の職種転換や新規起業が促進された。

これらの改革は、シュレーダー政権以前のコール政権時代から始まっていた。

ドイツの労働市場改革、興味深いですね。解雇規制緩和や金銭賠償解決…日本でも議論されるべき点があるかもしれません。ただし、ドイツと日本の状況は異なるので、慎重な検討が必要でしょうね。

次のページを読む ⇒

ドイツ製造業の高コスト体質を分析。労働分配率の高さが問題。日本経済の停滞打開には、ドイツの労働市場改革を参考に、自国に合わせた構造改革が不可欠。