トヨタ自動車の創業者 豊田喜一郎の挑戦! 日本の自動車産業を切り開いた男の軌跡とは?トヨタ自動車、国産車開発への挑戦と未来への展望

1930年代、豊田喜一郎の国産大衆車開発への情熱が、トヨタの歴史を切り開いた。トラック「G1型」の開発と、試行錯誤の末に完成した乗用車「A1型」。初期の苦労と、ジャスト・イン・タイム生産方式の導入。戦火を乗り越え、ついに「トヨペット・クラウン」で夢を実現。喜一郎の「日本人の頭と腕で自動車をつくる」という志は、世界へと広がっていく。

💡 豊田喜一郎は、1930年代に国産自動車の開発を目指し、小型エンジンの研究からスタート。

💡 1934年に自動車事業への参入を正式決定。1年以内の試作車完成を目標に掲げた。

💡 「ジャスト・イン・タイム」生産方式を導入し、トヨタ生産方式の基盤を築いた。

本日は、トヨタ自動車の創業者、豊田喜一郎氏の自動車開発にかける情熱と、その後のトヨタ自動車の発展について、詳しく見ていきましょう。

自動車事業への進出と初期の試み

トヨタ初の自動車開発、何がきっかけ?

国産大衆車開発を目指した豊田喜一郎の決意。

豊田自動織機製作所がトラック製造に着手した背景には、商工省と陸軍省からの要請がありました。

政府との協議を経てトラック試作が決定し、わずか半年で試作車を完成させるという急ピッチな計画がスタートしました。

✅ 1934年、商工省と陸軍省からの要請を受け、豊田自動織機製作所はトラック製造に着手。自動車事業への参入が明確になった後、政府との協議を経てトラック試作が決定。

✅ 1935年3月からトラックの設計を開始し、フォードやシボレーの部品を参考にしながら、半年で試作車を完成させるという急ピッチな計画で進められた。

✅ G1型トラック試作第1号は1935年8月に完成し、試験走行中にリアアクスルに不具合が発生。しかし、その後の試験と改良が行われた。

さらに読む ⇒トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト出典/画像元: https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/text/taking_on_the_automotive_business/chapter2/section2/item4.htmlわずか半年で試作車を完成させるというスピード感、すごいですね。

フォードやシボレーの部品を参考にしながらというのは、当時の状況が垣間見えます。

1930年、豊田喜一郎は国産大衆車の開発を目指し、小型エンジンの研究を開始しました。

1934年、豊田自動織機製作所は自動車事業への進出を正式決定し、1年以内に試作車の完成を目標に掲げました。

この決定は、商工省と陸軍省からのトラック製造の要請も受けてのことでした。

喜一郎は、大島理三郎取締役を米国に派遣し、最新の自動車技術を収集、クライスラーのデソートのデザインを取り入れ、エンジンはGM、シャシーはフォードを参考に、トヨタ初の自動車「A1型乗用車」の開発に着手。

並行して、フォードトラックを参考にシャシー設計を行い、乗用車用「A型エンジン」を流用したトラック「G1型」の開発も開始しました。

試作車は半年で完成を目指し、市販の補給部品も活用。

G1型トラック試作第1号は1935年8月25日に完成しましたが、発表会は1935年11月21・22日に開催が予定されました。

いやはや、半年の短期間で試作車を完成させるってのは、まるでジェット機開発みたいだな!経営者としては、リスク管理と目標達成能力に感銘を受けるよ。喜一郎さんのリーダーシップ、見習わなければ!

A1型とG1型トラックの開発と課題

トヨタ初のトラック「G1型」の失敗の本質は?

技術不足と量産体制の未熟さ。

国産化を目指した豊田喜一郎は、量産体制の確立に尽力しました。

当時の低い工業水準に合わせて材料試験室や製鋼所を建設し、部品のスケッチと材質分析を通して設計を進めました。

A1型乗用車とG1型トラックの開発に成功しました。

✅ 豊田喜一郎は、自動車の国産化を目指し、当時外資系メーカーが独占していた市場で競争するために、量産体制の確立を目指した。

✅ フォードとGMの長所を参考にしながら、国産車開発を進め、当時の低い工業水準に合わせて材料試験室や製鋼所も建設した。

✅ 部品のスケッチと材質分析を通して設計を行い、1934年にA型エンジンの試作に成功し、翌年にはA1型乗用車とG1型トラックを完成させた。

さらに読む ⇒トヨタ産業技術記念館出典/画像元: https://www.tcmit.org/vgt/car/scene-07-iframe/target-01/A1型乗用車のシリンダーブロックの鋳造に苦戦というのは、技術的な課題が多かったことが想像できますね。

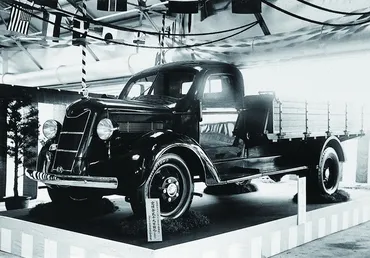

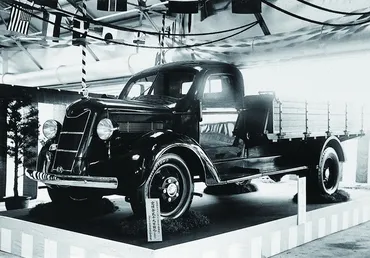

G1型トラックの流線形デザイン、当時のデザインとしては斬新だったでしょうね。

A1型乗用車の開発は難航し、シリンダーブロックの鋳造に苦戦しましたが、試行錯誤の末、1年半で試作第1号車を完成させました。

G1型トラックは、1935年に発表されましたが、設計・製造の未熟さから多数の改良を要しました。

価格はフォードより安価に設定されたものの、G1型の生産台数は379台に留まりました。

G1型は、当時としては珍しい流線形のスタイルを採用し、トヨタ初の自動車用エンジンと、フォードトラックのシャシーを模倣した設計が特徴でした。

G1型は、最大積載量1500kg、水冷直列6気筒エンジンを搭載し、前進4段、後進1段の変速機を備えていました。

1936年には改良型のGA型トラックが発表され、量産体制へと移行しました。

G1型トラックは現存せず、産業技術記念館に図面に基づいて忠実に複製されたものが展示されています。

ほー、G1型トラックは流線形だったんだ!カッコイイじゃん!でも、379台の生産って、ちょっと肩透かしだね。もっと売れてもよかったんじゃない?

次のページを読む ⇒

トヨタ自動車、創業者の情熱!「ジャスト・イン・タイム」生産方式で、戦火を乗り越え、世界へ。クラウン誕生への挑戦と、夢を叶えた男の物語。