生成AIバブルは崩壊する?現状と過去ITバブルとの比較、投資戦略を解説?生成AIバブルの現状と過去のITバブルとの比較

生成AI市場は熱狂と幻滅が交錯する「バブル」状態!NVIDIA時価総額1位も、ガートナーは幻滅期入りを指摘。2023年の投資額は9倍増と急成長を遂げる一方、過去のITバブルとは異なり、AIはクラウドインフラを基盤とした効率性向上が特徴。アクセラレーテッド・コンピューティングの進化がAIを牽引し、今後の成長を左右する。ITバブル崩壊の教訓を活かし、リスク管理と多角的な投資戦略が重要。

アクセラレーテッド・コンピューティングの役割

AI進化を加速させるインフラとは?

アクセラレーテッド・コンピューティングです。

アクセラレーテッド・コンピューティングが、AIの進化をどのように支えているのか、具体的に見ていきます。

この技術が、AIの可能性をどこまで広げているのか、注目です。

公開日:2025/05/08

✅ アクセラレーテッドコンピューティングは、AI、データ分析、シミュレーションなどの要求の高いアプリケーション処理を高速化し、動画配信サービスの不正利用防止や夕食の提案など、様々な場面で活用されている。

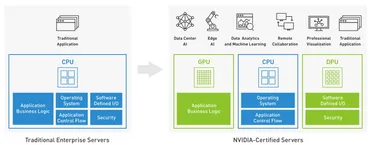

✅ アクセラレーテッドコンピューティングは、専用ハードウェアを用いて並列処理を行い、CPUの負荷を軽減する技術。GPUやDPUなどのプロセッサがCPUと連携して動作し、高いパフォーマンスとエネルギー効率を実現する。

✅ グラフィックスアクセラレータの需要の高まりを受け、NVIDIAがGPUを開発。CUDAなどのプログラミングモデルが登場し、GPUを様々なタスクに利用するための基盤が構築された。

さらに読む ⇒NVIDIA出典/画像元: https://blogs.nvidia.co.jp/blog/what-is-accelerated-computing/アクセラレーテッド・コンピューティングは、AIの可能性を広げる上で非常に重要な役割を果たしているようですね。

この技術革新が、AIの進化を加速させていると言えるでしょう。

AIの進歩を支えるのは、「アクセラレーテッド・コンピューティング」と呼ばれるデジタルインフラの進化です。

ABは、AIを効率改善の手段と捉え、AI投資がこのインフラ構築を主導していると分析しています。

アクセラレーテッド・コンピューティングは、AIとAI以外の両方の作業負荷をサポートし、効率的なコンピューティングインフラを提供します。

クラウドベースであり、高度なコンピューティング機能の電力系統として機能します。

この技術革新により、以前は非現実的だった作業負荷が実現可能になり、チャットGPTなどの大規模言語モデルの実用化が大幅に加速しました。

AI導入は予想以上の速さで進んでおり、アクセラレーテッド・コンピューティングにはさらなる成長の余地があります。

アクセラレーテッド・コンピューティングってのが、AIのエンジンみたいなもんなのかね? 専門的なことはよく分からんけど、AIがどんどん賢くなっていくのは、この技術のおかげってことだね!

バブル崩壊の兆候とリスク管理

AI株、バブル崩壊の教訓から学ぶべきリスクとは?

過熱感と収益性悪化への懸念。

バブル崩壊の兆候と、リスク管理について解説します。

投資家が注意すべき点、そして、どのような対策を講じるべきか、詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/09/05

✅ エヌビディアの好決算発表にも関わらず株価が下落したのは、売上高利益率の低下が、半導体不足の緩和を示唆し、生成AIバブルの終焉を想起させたため。

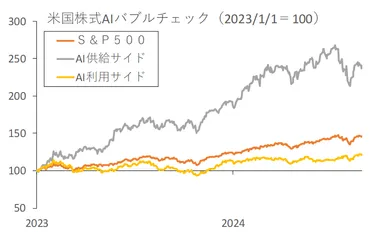

✅ 生成AI関連企業の株価高騰に対し、利用企業の株価上昇が伴っていないことから、投資家はAIサービスへの収益性懸念を強め、バブル崩壊による景気悪化リスクを意識し始めた。

✅ バブル崩壊リスクに注意しつつ、利下げによる恩恵を受けるリートや景気敏感株へのローテーション、新興国債券、円高を見据えた日本内需株への投資が有効な戦略として提案されている。

さらに読む ⇒dメニューニュース|NTTドコモ(docomo)のポータルサイト出典/画像元: https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/finasee/business/finasee-14225バブル崩壊のリスクを意識し、慎重な姿勢で市場に向き合うことが大切ですね。

過去のITバブルの教訓を活かし、リスク管理を徹底することが重要です。

ITバブル崩壊の教訓を活かし、AI関連株の取引におけるリスク管理の重要性を改めて認識する必要があります。

ITバブルは、1998年のLTCM破綻と米FRBの利下げをきっかけに始まり、テクノロジーへの期待と金融緩和が相まって株価が急騰しました。

しかし、急激な株価上昇は過熱感を招き、IT企業の業績悪化懸念がバブル崩壊の引き金となりました。

エヌビディアの好決算発表後にも関わらず、同社の株価が下落した背景には、生成AIバブル崩壊への懸念が存在します。

売上高利益率の低下は、半導体不足の緩和を示唆し、生成AI関連企業の収益性悪化への懸念を強めました。

生成AIを利用する企業の株価の伸び悩みも、投資家の巨額投資回収リスクへの意識を反映しています。

エヌビディアの株価下落は、ちょっとドキッとしましたね。でも、この情報から、今のうちにリスクヘッジをしっかりしておくことが大事だってことがよく分かりました。

今後の投資戦略

生成AIバブル後、投資戦略は?利下げと何に注目?

リートや景気敏感株へ。多角的な視点で!

今後の投資戦略について考察します。

バブル崩壊リスクを考慮しつつ、どのように投資すれば良いのか、具体的な戦略を見ていきましょう。

✅ 2022年のChatGPTリリース以降、AIへの期待が高まり、エヌビディア株価が急上昇している一方で、過去のITバブルを参考に、AIバブルの持続性について注意喚起している。

✅ ITバブルは、米FRBの利下げとインターネットへの期待から発生し、ナスダック100指数が1年半で約4.5倍に上昇したが、IT企業の業績悪化やマイクロソフトの訴訟がきっかけで崩壊した。

✅ AIバブルの持続性を見極めるためには、エヌビディアなどの関連株のPERや市場の期待が行き過ぎていないか、そして、好材料出現の鈍化や、ネガティブなニュースに注意する必要がある。

さらに読む ⇒日本投資機構株式会社出典/画像元: https://jioinc.jp/investleaders/column_aibubble/利下げの恩恵を受けられる分野への投資は有望ですね。

過去のバブルの教訓を活かし、慎重に市場に向き合うことが、成功への鍵となるでしょう。

生成AIバブルの将来性を見据えた投資戦略が求められます。

バブル崩壊のリスクを意識しつつも、利下げの恩恵を受けるリートや景気敏感株へのローテーションが有効です。

米国の利下げは新興国債券や日本内需株にもプラスの影響を与え、円高も予想されるため、多角的な視点での投資が重要となります。

過去のITバブルの教訓を活かし、AI関連株への過度な期待を避け、慎重な姿勢で市場に向き合うことが重要です。

AIバブル、一体どーなるんでしょうね? 過去のITバブルの教訓を生かして、焦らず、じっくりと投資戦略を練ることが大事だべさ。円高、日本株にも注目しなきゃだね。

本日の記事では、生成AIを取り巻く現状と、今後の投資戦略について解説しました。

バブル崩壊のリスクを理解し、過去の教訓を活かして慎重に投資していくことが重要です。

💡 生成AI市場は急成長を遂げているが、バブル崩壊のリスクも存在する。

💡 過去のITバブルとは異なり、現在のAIブームは効率性向上を基盤としている。

💡 リスクを管理しつつ、利下げの恩恵を受ける分野への投資が有効。