マイクロマネジメント?モチベーション低下?組織を蝕む問題とその対策とは?マイクロマネジメント、スケジュール管理、モチベーション低下の原因と解決策

職場の生産性を阻害する3つの問題:上司のスケジュール管理能力不足、マイクロマネジメント、そして部下のモチベーション低下。これらは、プロジェクト遅延、離職率増加、チームの士気低下に繋がります。本記事では、これらの問題を解決するための具体的な対策を提示。スケジュール管理術、マイクロマネジメント回避策、モチベーション向上策、そしてタスク管理の効率化に焦点を当て、組織全体のパフォーマンス向上を目指します。

モチベーション低下の根本原因と、その影響

部下のモチベーション低下、原因の3つとは?

環境、やりがい、人間関係の問題。

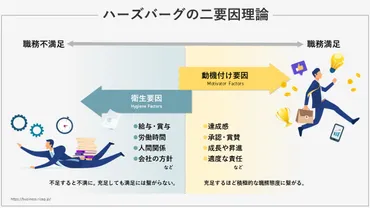

モチベーション低下の根本原因と、それが組織に及ぼす影響について解説します。

企業理念の共有不足、評価制度の不公平さなど、具体的な要因を見ていきましょう。

✅ 企業の発展には従業員のモチベーション向上が不可欠であり、生産性向上、離職率低下、企業イメージ向上といったメリットがある。

✅ 従業員のモチベーション低下の原因を理解し、会社のビジョン浸透、人事制度見直し、職場環境整備、人材育成強化などの施策を実行することで、効果的なモチベーション管理ができる。

✅ 健康経営の推進、1on1ミーティング、心理的安全性の確保など、具体的な取り組み事例を参考にしながら、管理職は従業員のモチベーション向上に貢献できる。

さらに読む ⇒RIZAP法人|人材価値を最大限引き出す人的資本経営を推進出典/画像元: https://business.rizap.jp/articles/2372モチベーション低下の原因は多岐にわたりますね。

企業理念の共有不足、人間関係の問題など、様々な要因が複雑に絡み合っているようです。

対策を講じるには、組織全体で取り組む必要がありそうです。

部下のモチベーション低下は、職場環境への不満、仕事へのやりがいの欠如、上司や同僚との人間関係の問題という3つの主要な要因によって引き起こされます。

企業理念の共有不足や、不公平な評価制度は、職場環境への不満を生み出します。

また、やりたい仕事を任されない、仕事が正当に評価されないことは、仕事へのやりがいを失わせます。

さらに、上司からのパワハラや、社内コミュニケーション不足は、人間関係の問題を引き起こし、退職の大きな要因となります。

これらの問題は、個々の従業員のパフォーマンスを低下させるだけでなく、チーム全体の士気を低下させ、組織の成長を阻害します。

人間関係の問題は、厚生労働省の調査でも退職理由の上位に挙げられており、その影響の大きさを物語っています。

うーん、うちの会社も、ちょっと当てはまるところあるかも。人事制度とか、もっとしっかりしてほしいわよね。あと、上司との関係も…。

問題を解決するための具体的な対策

チームのスケジュール管理、どう改善する?生産性UPの秘訣は?

進捗確認、共有、準備、目標設定、余裕、フィードバック!

問題を解決するための具体的な対策について解説します。

スケジュール管理能力の向上、マイクロマネジメントの回避、そしてモチベーション向上のための施策について、詳しく見ていきましょう。

✅ スケジュール管理能力の低い部下は、プロジェクト遅延や個人評価の低下、会社の業績損失などのリスクを負う。

✅ スケジュール管理能力の低い人の特徴として、デスクやカバンが整理されていない、将来のプランが曖昧な点が挙げられる。

✅ スケジュール管理能力が向上すると、目標達成への意識が高まり、新しい仕事のスケジュール設定能力も向上し、自身の評価向上につながる。

さらに読む ⇒CRM/SFA「eセールスマネージャー」 出典/画像元: https://www.e-sales.jp/eigyo-labo/schedule-management-4-1095スケジュール管理、マイクロマネジメント回避、モチベーション向上、どれも重要な対策ですね。

上司がこれらの対策を講じることで、組織全体のパフォーマンスが向上するということですね。

スケジュール管理能力を向上させるためには、定期的な進捗確認ミーティング、スケジュール共有、事前の準備、目標設定、余裕を持ったスケジュール、フィードバックの活用、タスクの優先順位設定、スケジュール管理ツールの活用といった方法が有効です。

上司がこれらの対策を講じることで、チーム全体の生産性向上、スケジュールの余裕、そして部下との信頼関係構築に繋がります。

マイクロマネジメントを避けるためには、上司自身が部下の能力を信頼し、権限委譲すること、そして正しいマネジメント手法を学ぶことが重要です。

部下の自律性を尊重し、適切なフィードバックとサポートを提供することで、部下の成長を促し、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。

モチベーション低下の問題を解決するためには、企業理念の共有、人事制度の見直し、業務効率化、適切な評価制度の導入、福利厚生の充実、良好な人間関係の構築など、多角的な対策が必要です。

これらの対策を組み合わせることで、従業員のエンゲージメントを高め、組織全体の活力向上を図ることができます。

よし、これらの対策を参考に、うちの会社も変革を起こそう。まずは、俺自身がスケジュール管理能力を向上させるところからだな!

タスク管理と、自己管理能力の重要性

タスクを終わらせる秘訣?期限と小さなステップでモチベーションUP!

細分化と中間期限設定で、タスクを完了に導く!

タスク管理と、自己管理能力の重要性について解説します。

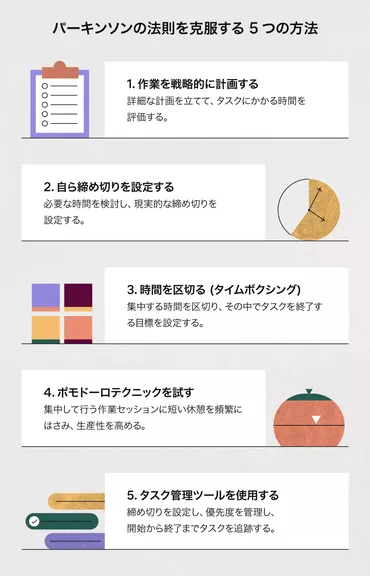

パーキンソンの法則を理解し、自己管理能力を高めるための具体的な方法を見ていきましょう。

✅ パーキンソンの法則とは、仕事は利用可能な時間を使い果たすように拡大するというものであり、締め切りまでの時間が長いと、タスクに必要以上の時間をかけたり、後回しにしたりする傾向がある。

✅ この法則は、イギリス人の歴史学者シリル・ノースコート・パーキンソン氏が提唱し、与えられた時間内でタスクを完了させるのではなく、与えられた時間を使い果たすという人間の傾向を説明している。

✅ パーキンソンの法則を克服するためには、締め切りを設定したり、タスクにかける時間を制限したりするなど、仕事の内容に応じた対策が必要となる。

さらに読む ⇒Manage your team’s work, projects, & tasks online • Asana • Asana出典/画像元: https://asana.com/ja/resources/parkinsons-lawパーキンソンの法則、興味深いですね。

締め切りまでの時間が長いと、タスクを後回しにしてしまうというのは、多くの人が経験することでしょう。

タスクを細分化し、中間期限を設定することは、非常に有効な対策ですね。

タスク管理において、期限設定は非常に重要な要素です。

Todoリストだけではタスクが実行に移せない原因として、緊急性の欠如、大きすぎるタスク、自己コミットメントの弱さが挙げられます。

これらの問題を解決するために、大きなタスクを小さなステップに分解し、それぞれに中間期限を設定することが有効です。

週単位や日単位での細分化、タスクの優先順位付け、カレンダーアプリやTodo管理ツールによる可視化とリマインダーの設定も重要です。

パーキンソンの法則、目標設定理論、緊急性効果と時間割引、決定疲れの軽減といった心理的効果を利用することで、タスクの進捗管理が容易になり、モチベーションを維持しやすくなります。

上司自身が自己管理能力を高めることは、部下への良い影響を与えるだけでなく、組織全体の生産性向上にも貢献します。

あのさー、パーキンソンの法則って、よくわかるわー。締め切りまで時間あると、ついつい後回しにしちゃうんだよねー。でも、タスクを細かく分けるっていうのは、いいかもしれないね。

今回は、組織を蝕む問題とその対策について、具体的な事例を交えて解説しました。

自己管理能力を高め、より良い組織作りに貢献できるよう、ぜひ今回の内容を参考にしてください。

💡 マイクロマネジメント、スケジュール管理能力の低さ、モチベーション低下は組織を蝕む大きな問題。

💡 問題解決には、上司の自己管理能力向上と、適切なマネジメント手法の習得が不可欠。

💡 タスク管理、自己管理能力を高めることで、組織全体の生産性向上に貢献できる。