南海トラフ巨大地震迫る?2030年代に発生する可能性と、私たちができることとは?2030年代に日本を襲う可能性のある南海トラフ巨大地震の脅威と、私たちが取るべき対策

2030年代、日本を襲う"西日本大震災"の脅威。南海トラフ巨大地震は、マグニチュード9.1、最大津波高34m、死者32万人超という未曾有の被害をもたらす。地震発生からわずか2分で津波が到達する地域も。過去の地震データ、地盤変動、内陸地震の増加傾向…全てが迫りくる大災害を警告する。連動型地震、後発地震の可能性も高く、被害は甚大に。個人の備え、住宅の耐震化、地域での防災意識向上が、未来を守る鍵となる。

破滅的な被害想定:東日本大震災を凌駕する

西日本大震災、最悪の死者数は? 迅速避難の重要性とは?

最大32万人以上。津波到達は2分で、迅速避難必須。

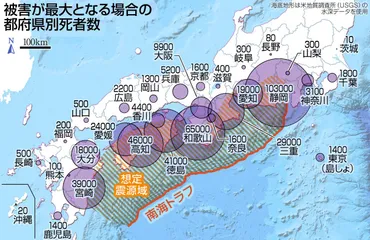

南海トラフ巨大地震が発生した場合の被害想定は、東日本大震災を上回る規模で、最大29万8千人の死者が想定されています。

津波と建物倒壊が死者の主要因として挙げられています。

✅ 南海トラフ巨大地震が発生した場合の新たな被害想定が発表され、死者数は最大29万8千人(前回想定より微減)、避難者数は1230万人とされた。津波と建物倒壊が死者の主要因。

✅ 震度6弱以上または高さ3メートル以上の津波が31都府県の764市町村を襲い、静岡県の死者数が最も多いと想定。最大津波高や震度7の地域も示された。

✅ 政府は、早期避難や建物の耐震化などの対策を進めることで被害を大幅に減らせると強調。災害関連死の人数や、時差で地震が発生する「半割れ」の被害も新たに試算された。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/1046278被害想定の規模は、本当に恐ろしいですね。

東日本大震災を上回る規模という言葉が、その脅威を物語っています。

迅速な避難が、いかに重要であるか改めて認識させられます。

政府の中央防災会議による被害想定は、その脅威を具体的に示しています。

マグニチュード9.1、最大津波高34mという未曾有の規模の津波が発生し、死者数は32万人を超え、全壊家屋は238万棟を超えるという甚大な被害が予測されています。

この被害規模は、東日本大震災をはるかに上回る「西日本大震災」と表現されるほどです。

特に、津波の到達時間が非常に短く、西日本の沿岸部では地震発生からわずか2分で津波が到達する可能性もあるため、迅速な避難が不可欠です。

また、最大で29万8000人の死者(うち災害関連死5万2000人)という、想像を絶する被害も予測されています。

経済的な損失も甚大で、被害総額は292兆円に及ぶと見られています。

30万人近くの人たちが亡くなる可能性があるって…想像もつかないわ。津波とか、もう本当に怖い。早めの避難が大事よね。

連鎖する地震:後発地震の危険性

南海トラフ地震、次に何が?連鎖と後発地震の確率は?

連鎖と後発地震発生の可能性が非常に高い。

南海トラフ巨大地震後、更なる巨大地震(後発地震)が発生する可能性も指摘されています。

発生確率は平時の100〜3600倍にもなり、警戒が必要です。

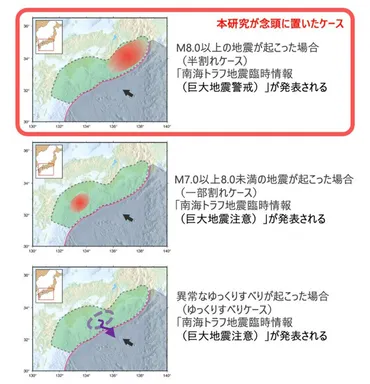

✅ 東北大学などの研究チームは、南海トラフ地震後にさらに巨大地震(後発地震)が発生する確率が、平時の約100〜3600倍になることを試算で明らかにした。

✅ 過去の南海トラフ地震の発生事例や世界の地震統計データを基に、半割れケース(M8.0以上の地震発生)を想定し、後発地震発生確率を計算した。

✅ 研究チームは、地震直後の警戒と事前準備の重要性を訴え、今回の試算結果を防災に役立てることを目指している。

さらに読む ⇒Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20230117_g01/南海トラフ巨大地震だけでなく、後発地震の可能性も考慮に入れる必要があるんですね。

過去の事例からも、連鎖的に地震が発生するリスクがあることを理解しておく必要があると感じました。

南海トラフ巨大地震は単発で終わらず、連鎖的に発生する可能性も高いとされています。

過去のデータから、東海・東南海・南海の3つの震源域が連動して発生する「連動型地震」が想定されています。

さらに、東北大学、京都大学、東京大学の研究チームの試算によると、南海トラフ地震発生後1週間以内に別の巨大地震(後発地震)が発生する確率は、平時の約100〜3600倍にも及びます。

特に、最初の地震がM8.0以上の規模の場合、後発地震発生の確率が高まります。

過去の事例として、1707年の宝永地震では東海・東南海・南海の3地震が20秒以内に連動しました。

1854年の安政南海地震では、東南海地震と南海地震が32時間差で発生しました。

1946年の昭和南海地震は、1944年の昭和東南海地震から2年後に発生しています。

なるほど、二段構え、三段構えってことか!これはまさに、経営戦略にも通じるものがある。リスクヘッジは重要だな!

未来への備え:私たちができること

南海トラフ地震から命を守るために、私たちがすべきことは?

日々の備えと、地域全体の防災意識を高めることです。

南海トラフ巨大地震に対する防災対策として、高知県黒潮町の事例を紹介します。

津波避難タワーの整備や地域担当制など、町民の犠牲者ゼロを目指す取り組みが行われています。

✅ 高知県黒潮町を視察し、南海トラフ巨大地震に備えた防災対策を調査。津波避難タワーや避難路の整備、職員による地域担当制、戸別津波避難カルテ作成など、町民の犠牲者ゼロを目指す取り組みを評価。

✅ 黒潮町は、国の財源と大西町長のリーダーシップにより、高額な津波避難タワーなどを実質町費負担ゼロで整備。鎌倉市との比較を通じて、危機意識と所有者の協力を得て避難路を整備する重要性を指摘。

✅ 四万十市では、免震構造を採用した市庁舎を視察。環境配慮と災害時の事業継続を両立する庁舎整備の事例として、参考になった。

さらに読む ⇒保坂れい子出典/画像元: https://hosaka.kanagawanet.jp/blog/2018/10/31/2311/自治体による防災対策は、地域の実情に合わせて様々な工夫が凝らされていますね。

黒潮町の事例のように、地域住民の安全を守るための具体的な取り組みは、非常に参考になります。

南海トラフ巨大地震は、発生を止めることはできません。

しかし、被害を最小限に抑えるために、私たちができることはたくさんあります。

まずは、個人の防災意識を高め、住宅の耐震化、家具の固定、避難経路の確認と防災用品の備蓄など、日々の備えを徹底することが重要です。

また、津波に関する知識を習得し、南海トラフ地震臨時情報を理解することも不可欠です。

高知県四万十市や静岡県由比地区など、自治体の防災対策の事例を参考にし、地域全体で防災意識を高めることも重要です。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」の観点からも、南海トラフ大地震への備えは、私たちの未来を守るために必要不可欠です。

なるほど、避難タワーとか、戸別カルテとか、具体的な対策は大事だね。でも、私たちも個々でできることってあるんじゃない?

本日は南海トラフ巨大地震の脅威と、私たちができる対策について解説しました。

事前の備えと、地域全体での意識改革が重要です。

💡 南海トラフ巨大地震は2030年代に発生する可能性が高く、日本列島に甚大な被害をもたらす可能性があります。

💡 地震発生に備え、個人の防災意識を高め、住宅の耐震化や避難経路の確認、防災用品の備蓄を徹底しましょう。

💡 自治体の防災対策を参考に、地域全体で防災意識を高め、連携体制を構築することが重要です。