みずほ銀行システム障害はなぜ?繰り返されるトラブルとその原因とは?みずほ銀行システム障害の全容: 過去の失敗と再発防止への取り組み

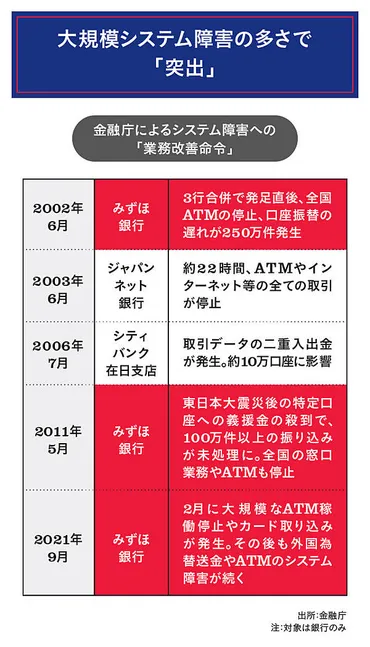

2002年のみずほ銀行システム統合大失敗!大規模障害で顧客信頼を失墜。ATM停止、二重引き落とし…原因はシステム設計、テスト不足、組織の脆弱性。金融庁から業務改善命令も。2021年にもシステム障害が多発し、その根本原因と経営陣の対応を徹底分析。金融業界に衝撃を与えた事件の全貌を、詳細なデータと専門家の視点から紐解きます。

繰り返されるシステム障害と金融庁の対応

みずほ銀行システム障害、繰り返す原因は?

テスト不足、老朽化、経営陣の責任など。

みずほFGは、システム障害を巡り、役員の減給処分を決定しました。

金融庁は業務改善命令を出し、再発防止策も公表されました。

システムリスクと専門性の軽視、IT現場の実態軽視が指摘されています。

公開日:2021/06/15

✅ みずほFGは、2月末のATM障害などを巡り、役員11人の減給処分を決定。坂井社長は報酬月額5割減、藤原頭取は同4カ月。藤原頭取は引責辞任の方向で調整されていたが見送られた。

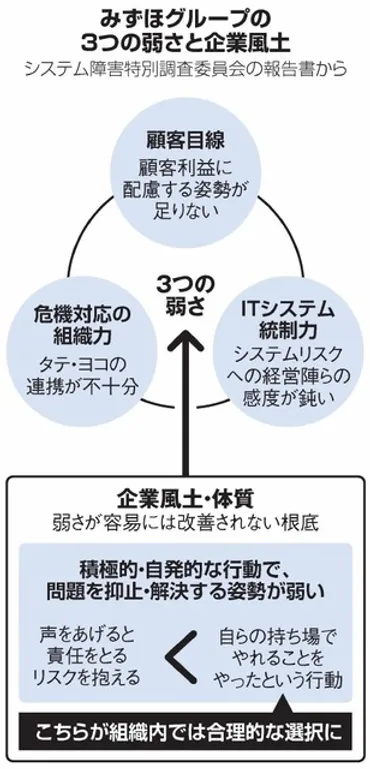

✅ 第三者委員会は、4件の障害について、システムそのものの共通原因は認められないとし、顧客目線の弱さ、危機対応の組織力の弱さ、システムの統制力の弱さを指摘。

✅ 金融庁は近く、銀行法に基づく業務改善命令を出す方針。再発防止策も公表され、坂井社長は役員人事を行う可能性にも言及。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASP6H75SHP6HULFA00W.html金融庁の厳格な姿勢は当然のことでしょう。

経営陣の責任を明確化し、再発防止策を徹底することが求められます。

システム更改の度に問題が発生する現状を、早急に改善する必要がありますね。

みずほ銀行のシステム障害は、過去にも大規模なシステム統合時のテスト不足や、老朽化したシステムの存在、システム刷新プロジェクトの遅延などが原因で発生していました。

2002年の障害は、原因の特定が難しいという特徴を持っていました。

金融庁は、システムリスクや専門性の軽視、IT現場の実態軽視を指摘し、経営陣の責任を明確化するよう求めました。

また、システム更改のたびに問題が発生し、2021年にもシステム障害が多発。

2月から9月にかけて、ATM停止、店頭取引停止、資産凍結など、顧客に大きな影響を及ぼす障害が8回も発生しました。

ほんと、困ったもんだよね。ATMが使えないとか、預金が凍結されるとか、生活に直結する問題だし。もうちょっと、何とかならないのかねぇ。

2021年のシステム障害と再発防止への取り組み

相次ぐシステム障害、原因と金融庁の対応は?

多岐にわたる障害と、業務改善命令による再発防止策。

日本の銀行システムは高い信頼性が求められますが、近年システム障害が多発し、その安定性に課題があります。

様々な面で影響を及ぼす可能性があり、抜本的な見直しと業務プロセスの見直し、マルチベンダー体制やブラックボックス化も課題となっています。

公開日:2025/06/24

✅ 日本の銀行システムは高い信頼性が求められるが、近年システム障害が多発し、その安定性に課題がある。

✅ システム障害は、顧客からの信用低下、人材採用の悪化、従業員のモチベーション低下など、様々な面で影響を及ぼす可能性がある。

✅ システムの問題解決には、抜本的な見直しと業務プロセスの見直しが必要であり、マルチベンダー体制やブラックボックス化も課題となっている。

さらに読む ⇒NewsPicks | 経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/6280806/body/2021年のシステム障害は、多岐にわたる原因が複合的に絡み合った結果と言えるでしょう。

経営トップが迅速に対応した点は評価できますが、未解明な点も多く、今後の調査が待たれます。

2021年2月末から4回にわたって発生したシステム障害に関し、FINOLABの柴田誠氏が分析したコラムによると、2月28日の定期預金データ更新失敗から始まり、3月には通信ネットワーク障害、カードローンプログラム更新不具合、外為決済システム切替え失敗など、多岐にわたる障害が発生しました。

経営トップが迅速に会見を開き、詳細な説明を行った点は評価されましたが、ATM障害の原因特定や外貨送金システムの課題など、未解明な点も多く残りました。

これらのシステム障害を受けて、金融庁は業務改善命令を発動し、再発防止策の徹底を求めました。

なるほど。システム障害は、企業全体の信頼を揺るがす大きな問題だね。特に金融機関は、信頼が全てだから、迅速な対応と再発防止策の徹底が不可欠だよ。

信頼回復への道のりと今後の課題

みずほのシステム障害、原因と危機感の薄さとは?

経営対応の後手、危機感の欠如、新規サービス重視。

みずほフィナンシャルグループのシステム障害が頻発し、金融庁は異例の業務改善命令を出しました。

再発防止策を講じた後もトラブルが続いています。

障害が永遠に続くのではないかという懸念も出ています。

公開日:2022/03/26

✅ みずほフィナンシャルグループのシステム障害が頻発し、金融庁は異例の業務改善命令を出した。

✅ 今年2月から9月にかけて8回ものシステム障害が発生し、再発防止策を講じた後もトラブルが続いている。

✅ システム担当の中堅行員からは、障害が永遠に続くのではないかという懸念の声が上がっている。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/575508相次ぐシステム障害への対応は、後手に回っている印象を受けます。

問題解決と新規サービスの拡充を同時に進めようとする姿勢も、危機感の薄さを感じさせます。

抜本的な対策が急務であると言えるでしょう。

相次ぐシステム障害により、みずほフィナンシャルグループは顧客や社会からの信頼を失墜させました。

経営陣は従業員へのメールで対応しましたが、障害の原因や責任に言及しないなど、対応は後手に回りました。

金融庁は異例の業務改善命令を発動し、システム更改計画の見直しを要求しましたが、みずほの危機感の薄さが問題として浮き彫りになりました。

これは、みずほが問題解決を急ぐ中で、新規サービスの拡充を同時に進めようとしていたことからも明らかです。

『週刊東洋経済』の特集でも、システム障害の原因が多角的に分析され、みずほの将来が議論されています。

ま、焦って色々やろうとしすぎた結果ってことなんじゃない? ちゃんと原因を突き止めて、一つずつ解決していくしかないんじゃないかな。

みずほ銀行のシステム障害は、日本の金融システムにとって大きな課題です。

再発防止に向けた取り組みが不可欠であり、顧客からの信頼回復が最優先事項となるでしょう。

本日はありがとうございました。

💡 みずほ銀行のシステム障害は、過去にも現在にも多発しており、その原因は多岐にわたる。

💡 経営陣のITリテラシー不足、システム設計の不備、テスト不足、現場の事務処理への不慣れなどの複合的な要因が絡み合っている。

💡 再発防止には、抜本的な対策と組織文化の改革が不可欠であり、顧客からの信頼回復が急務である。