被災者生活再建支援法とは?:制度の目的と申請方法を理解できる?自然災害からの復興を支える生活再建支援制度

自然災害で家を失ったあなたを支える「被災者生活再建支援法」とは? 1995年の阪神・淡路大震災を教訓に、生活再建を支援する制度です。住宅の被害状況に応じた支援金に加え、再建方法別の加算支援金も。申請方法や注意点、単身世帯への減額についても解説。大規模災害にも適用され、未来の災害への備えとしても重要です。

支援金の種類と支給額:具体的な支援内容

被災者支援金、最大いくら?何に使える?!

最大300万円!生活再建に幅広く活用可能!

この章では、支援金の種類と具体的な支給額について解説します。

基礎支援金や加算支援金など、どのような支援が受けられるのか、具体的な金額とともに見ていきましょう。

公開日:2024/02/07

✅ 能登半島地震の被災者を支援するため、政府は「被災者生活再建支援制度」に上乗せした給付金の支給を検討しており、最大で300万円の支援が受けられる可能性があります。

✅ 政府は高齢者や障害者のいる世帯を対象に、家財や車の購入、住宅再建費用として最大300万円を追加で支給する方針を示し、対象世帯は最大600万円の支援を受けられる可能性があります。

✅ 政府は、全壊・半壊家屋の解体費用を公費で負担し、個人の自己負担をゼロにする支援も行う予定で、これらの支援を受けるには罹災証明書が必要となります。

さらに読む ⇒マネーFix|人生におけるお金の課題を解決するサイト出典/画像元: https://moneyfix.jp/media/article-20240207-2/最大300万円の支援が受けられる可能性があるんですね!住宅の再建費用だけでなく、家財や車の購入にも使えるのは、とても助かると思います。

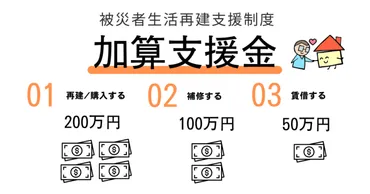

被災者生活再建支援金には、住宅の被害状況に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法(新築、購入、補修)に応じて支給される「加算支援金」の2種類があります。

基礎支援金は、全壊世帯で最大100万円、大規模半壊世帯で50万円が支給されます。

加算支援金は、住宅の建設・購入で最大200万円、補修で100万円、賃貸で50万円が支給される場合があります。

支給額は、住宅の被害程度と再建方法、そして世帯人数によって異なります。

支給された支援金は使途の制限がなく、被災者の生活再建を幅広く支援します。

いやー、すごいわね!最大600万円も支援してもらえる可能性があるって、本当にありがたいわ。でも、申請手続きとか、ちょっと難しそうね。

申請手続きと注意点:支援を受けるために

被災者支援金の申請、何が必要? 期限は?

罹災証明など、13ヶ月/37ヶ月以内に申請。

この章では申請手続きと注意点について解説します。

申請に必要な書類や、申請期間、注意点など、具体的な手続きの流れを詳しく見ていきましょう。

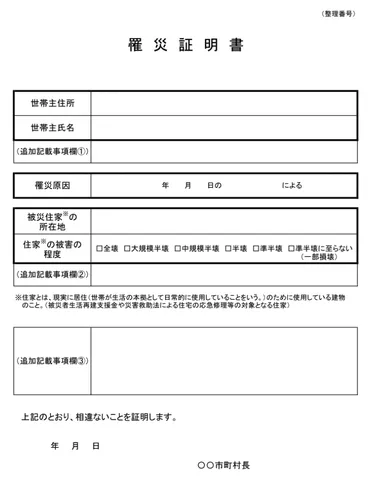

✅ 罹災証明書は、自然災害等で住居が損壊した場合に、被害の程度を公的に証明する書類であり、各種支援制度の利用や保険請求に必要となる。

✅ 罹災証明書の発行対象となるのは、原則として人が居住する「住家」の被害であり、被害の程度に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などが認定される。一部自治体では、人的被害や農業用施設・設備の被害も対象となる場合がある。

✅ 罹災証明書は、自治体によって発行され、災害の種類(暴風、豪雨、地震など)や被害の程度に基づいて発行される。申請方法や必要な書類については、各自治体の窓口に確認する必要がある。

さらに読む ⇒RENOSY(リノシー) 不動産投資出典/画像元: https://www.renosy.com/magazine/entries/4239罹災証明書が必要不可欠なんですね。

申請期間も決まっているんですね。

詳細な手続きは、市町村の窓口で確認する必要があるとのこと、肝に銘じておきましょう。

支援金の申請は、被災状況の調査、市町村からの認定、そして支援金の申請という流れで進みます。

申請には、罹災証明書や住民票など、様々な書類の提出が必要です。

申請期間には期限があり、基礎支援金は災害発生から13ヶ月以内、加算支援金は37ヶ月以内です。

申請は、お住まいの市区町村の危機管理課などで手続きを行います。

単数世帯は支給額が減額される場合があり、一部損壊では対象外となることに注意が必要です。

詳細な手続きは、市町村の窓口で確認できます。

一部の都道府県では、被災者生活再建支援法の適用外の市町村に対しても、独自の支援を行っています。

申請には、罹災証明書が必要不可欠か。各自治体で手続きが異なるから注意が必要だな。申請期間はしっかり確認し、早めに手続きを進めるべきだろう。

広がる支援の輪:地域ごとの取り組みと未来への展望

災害で生活困窮?被災者生活再建支援制度って何?

生活再建を支える国の制度。申請で支援金。

この章では、地域ごとの取り組みと未来への展望について解説します。

被災者生活再建支援制度の現状と、今後の課題について見ていきましょう。

✅ 被災者生活再建支援制度は、自然災害で住宅が全壊または大規模な被害を受けた世帯に対し、生活再建を支援するために支給される制度です。

✅ 支援金は、住宅の被害状況に応じて支給される「基礎支援金」と、再建方法(建設、購入、補修、賃貸)に応じて支給される「加算支援金」の2種類があります。

✅ 制度の対象となる災害は、内閣府が定める基準(10世帯以上の住宅全壊被害など)を満たす市町村で発生した自然災害であり、対象地域は自治体のHPで公開されます。

さらに読む ⇒不動産一括査定・売却なら「イエウール(家を売る)」出典/画像元: https://ieul.jp/column/articles/181/被災者生活再建支援制度は、被災者の生活を支える重要な枠組みですね。

和歌山県のように、独自の支援制度を設けている地域もあるんですね。

今後の災害対策にも役立ちそう。

被災者生活再建支援制度は、自然災害に見舞われた人々の生活再建を支えるための重要な法的枠組みです。

和歌山県のように、被災者生活再建支援法の適用外の市町村を対象とした独自の支援制度を設けている地域もあります。

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害のような大規模災害にも適用され、基礎支援金や加算支援金の申請を受け付けています。

詳細については、内閣府ホームページや都道府県の情報を参照できます。

この制度は、被災地の復興を促進し、将来の災害に備える上でも重要な役割を果たしています。

この制度は、ほんと、被災者の人々を支える大事なものだよね。でも、もっと色んな地域で、この制度が活用されるようになるといいね。災害は、いつどこで起きるか分からないから。

本日は、被災者生活再建支援制度について解説しました。

この制度は、被災者の生活を支えるために、様々な角度から支援を行っています。

制度を理解し、いざという時に備えましょう。

💡 被災者生活再建支援法は、自然災害で住宅が損壊した被災者の生活再建を支援するための制度。

💡 支援金は、住宅の被害状況に応じた基礎支援金と、再建方法に応じた加算支援金の2種類がある。

💡 申請には罹災証明書が必要で、申請期間や手続きは市町村によって異なるため、確認が必要。