雪崩の基礎知識: 種類と対策!冬山レジャーを楽しむために知っておくべきこととは?雪崩のリスクと安全対策

冬山レジャーを楽しむあなたへ。雪崩のリスクを知り、安全対策を!速度100km超の表層雪崩や、春先に多い全層雪崩。発生場所、前兆、そして、もしもの時の対処法を解説。那須雪崩事故の教訓から、雪崩ビーコンなどの装備、事前の情報収集、そして的確な行動が命を守る。豪雪国の日本で、安全な冬山体験を。

雪崩に巻き込まれないための対策

雪崩から身を守るには?事前準備と緊急時の対応は?

情報収集、装備、訓練を!横に逃げ、遮蔽へ!

雪崩から身を守るための具体的な対策について解説します。

装備の準備、ルート選び、そして万が一に備えた訓練など、様々な側面から安全対策を学びましょう。

公開日:2023/02/01

✅ 雪山登山では雪崩のリスクがあり、発生しやすい場所を避けるルート設定など、事前の対策が重要である。

✅ 雪崩発生時に備え、ビーコンなどの「雪崩対策装備」を装着し、動作確認を行う必要がある。また、ザックへの適切な収納も重要である。

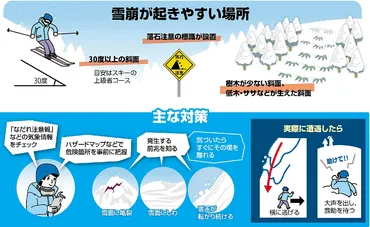

✅ 雪崩のリスクを回避するために、急斜面や谷筋などの地形を避け、30度から50度の傾斜地、尾根など、雪崩が起こりやすい場所を避けて行動することが重要である。

さらに読む ⇒【YAMA HACK】日本最大級の登山マガジン - ヤマハック出典/画像元: https://yamahack.com/5278雪崩対策装備の携帯は必須ですね。

いざという時に役立つように、使い方をしっかり理解し、定期的に点検することも大切ですね。

雪崩に巻き込まれないための対策として、まず、気象情報や雪崩情報を確認し、雪崩危険箇所に近づかないことが重要です。

雪崩の前兆(クラック、雪シワ、雪庇、スノーボールなど)が確認された場合、直ちにその場から離れ、通報することが重要です。

また、雪崩ビーコン、ショベル、プローブなどの雪崩対策装備を携帯し、雪崩発生時の対応を訓練しておくことも大切です。

雪崩に巻き込まれそうになった場合は、横方向に逃げ、遮蔽物に隠れるようにします。

雪崩対策装備って、結構大変ね。でも、自分の命を守るためだと思えば、やらなきゃね。子供達のためにも、しっかり準備しなきゃ。

雪崩に巻き込まれた場合の対処法と事故の教訓

雪崩に遭ったら?命を守るためにまず何をする?

浮力確保!空間作り!助けを呼ぶ!

万が一、雪崩に巻き込まれてしまった場合の対処法について解説します。

また、過去の雪崩事故から学び、教訓を活かすことの重要性についても触れます。

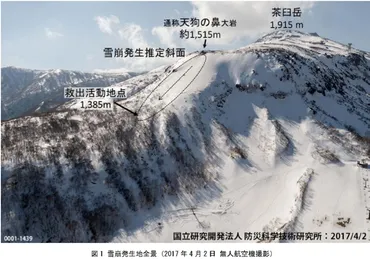

✅ 那須岳雪崩事故は、2017年3月27日に発生した南岸低気圧による大雪が原因で、高校生と教員が雪崩に巻き込まれ多数の死傷者を出した。

✅ 事故発生前日には大雪警報が出ており、気象庁の天気図で新たに低気圧が発生することが予測されていたにも関わらず、雪崩のリスクに対する十分な注意喚起がされていなかった。

✅ 急激な降雪時は雪崩の危険性が高まるため、気象情報や専門天気図などを活用し、雪崩のリスクを事前に予測し、適切な対応をとる重要性が改めて示された。

さらに読む ⇒山好きのための登山情報サイト - 山と溪谷オンライン出典/画像元: https://www.yamakei-online.com/yama-ya/detail.php?id=902那須岳雪崩事故のような悲劇を繰り返さないためにも、過去の事故から学び、教訓を活かすことが重要だと改めて思いました。

安全対策の重要性を再認識しました。

万が一雪崩に巻き込まれた場合は、浮力を確保し、口を閉じて雪の侵入を防ぎ、雪下から脱出するための空間を作るなどの行動をとる必要があります。

雪に埋まってしまった場合は、大声で助けを呼び、呼吸を確保するために手や腕で顔の前に空間を作りましょう。

2017年3月27日に栃木県那須町で発生した那須雪崩事故では、南岸低気圧による大雪が原因で、高校生らが雪崩に巻き込まれ、多数の死傷者が出ました。

この事故は、雪崩の危険性と対策の重要性を改めて認識させる出来事となりました。

那須雪崩事故か…本当に恐ろしいな。もしもの時の対応も、事前に訓練しておかないとダメだってことだな。経営でも、最悪の事態を想定して対策を立てることは重要。

安全な冬山レジャーのために

雪山レジャー、雪崩から身を守る秘訣は?

メカニズム理解、対策、対処法を知る!

安全な冬山レジャーを楽しむために、これまで解説した雪崩の知識をまとめ、安全対策の重要性を再確認します。

そして、安全な冬山レジャーを楽しみましょう!。

✅ 日本では雪崩の危険箇所が2万か所以上あり、スキーや登山での事故が相次いでいるため、個々人が雪崩から身を守るための知識を深める必要がある。

✅ 雪崩は、古い積雪全体が滑り落ちる「全層雪崩」と、表層の雪が滑り落ちる「表層雪崩」に大別され、表層雪崩は予兆をつかみにくく、降雪が多い時に警戒が必要。

✅ 雪山に入る際には、気象情報(なだれ注意報など)やハザードマップを確認し、日中の気温上昇と夜間の急激な冷え込み、大雪の組み合わせにも注意が必要。

さらに読む ⇒くらし×防災メディア「防災ニッポン」読売新聞出典/画像元: https://www.bosai.yomiuri.co.jp/feature/12216雪崩の種類、発生メカニズム、対策、そして万が一の対処法を理解し、安全な冬山レジャーを計画することが大切ですね。

これらの情報が、安全な冬山活動に役立ちます。

雪山でのレジャーを安全に楽しむために、雪崩のメカニズム、種類、特徴、そして雪崩に巻き込まれないための対策と、万が一巻き込まれた場合の対処法を理解することが重要です。

特に、表層雪崩は速度が速く破壊力が強いため、注意が必要です。

雪崩の発生メカニズムを理解し、危険な状況を把握し、適切な対策を講じることで、雪崩のリスクを軽減することができます。

これらの情報を踏まえ、安全な冬山での活動を心がけましょう。

雪崩から身を守るための情報源へのアクセスも活用しましょう。

雪崩に関する知識、これだけあれば、少しは安心して冬山楽しめるかな。まあ、一番大事なのは、無理しないことだけどね。安全第一!

雪崩に関する知識を深め、安全対策をしっかりと行うことで、冬山レジャーはより一層楽しく、安全なものになります。

皆さんも、安全第一で冬山を楽しんでくださいね。

💡 雪崩には様々な種類があり、発生条件や危険度が異なります。それぞれの特徴を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

💡 雪崩の発生しやすい場所や前兆現象を把握し、危険を回避するためのルート選びや、事前の準備が不可欠です。

💡 万が一、雪崩に巻き込まれた場合の対処法を理解し、過去の事故から学び、教訓を活かすことで、安全な冬山レジャーを実現できます。