企業物価指数と消費者物価指数はどう変化?日本の物価上昇のメカニズムを徹底解説!(?)2024年の物価動向と今後の見通し

日本の企業物価指数の変動を徹底分析!2020年・2015年基準のデータで、価格変動の背景にある要因を解き明かします。2024年の最新データでは、コメ価格高騰やガソリン補助金の変動が影響。消費者物価との違いや、輸入・輸出物価指数の動向も明らかに。インフレの行方を読み解く、経済分析の羅針盤となる詳細レポートをPDFで提供します。

💡 企業物価指数と消費者物価指数の違いを理解することで、物価変動の全体像を把握できる。

💡 物価上昇のメカニズムを理解し、なぜ日本は賃金上昇が遅れているのかを考察する。

💡 最新のデータに基づき、今後の物価動向を予測し、経済への影響を探ります。

それでは、まず日本の物価指数について、その基本的な情報から見ていきましょう。

経済指標の新たな道標

企業物価指数の変動、2020年と2015年のデータ、何がわかる?

物価変動と背景要因を、2つの基準で多角的に分析。

皆様、こんにちは。

本日は、日本の経済指標の中でも重要な役割を果たす、企業物価指数と消費者物価指数に焦点を当てて解説いたします。

物価指数の基礎知識から、最新の動向、そして今後の展望まで、詳しく見ていきましょう。

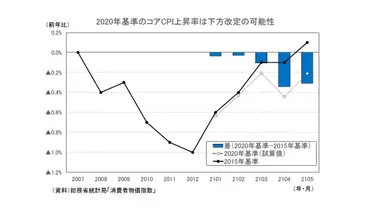

✅ 2021年7月分の消費者物価指数から基準が2015年基準から2020年基準に改定され、これにより直近のコアCPI上昇率は下方修正される見込み。

✅ 下方修正の主な要因は携帯電話通信料で、2020年基準ではそのウェイトが高まるため、コアCPIへのマイナス寄与が大きくなる。

✅ 新基準では、コアCPI上昇率がプラスに転じるのは2015年基準よりも3ヶ月遅れ、2021年末までの伸びも旧基準より低い水準に留まると予想されている。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=68207?site=nli2020年基準への改定によって、コアCPIの上昇率がどのように変化するのか、興味深いですね。

携帯電話料金の影響など、具体的な要因も分析されていて、とても分かりやすいです。

企業物価指数は、企業間の取引価格の変動を捉える重要な経済指標であり、消費者物価指数の先行指標としての役割も担っています。

本稿では、2020年基準と2015年基準の2種類のデータセットを通じて、日本における物価の変動とその背景にある要因を多角的に分析します。

これらのデータは、PDF形式で提供され、詳細な分析に利用できます。

2020年基準のデータには、2022年から2025年までの月次データが含まれ、2015年基準のデータは2020年から2022年までの月次データを含んでいます。

なるほど、2020年基準への改定で、物価指数の見方が変わってくるんですね。私も経営者として、常に最新の経済指標をチェックしているので、非常に参考になります。データはPDFで提供されるんですね、これはありがたい。

物価上昇のメカニズム

企業物価高騰と消費者物価上昇率の関係は?

賃金抑制が消費者物価上昇を抑えている。

さて、物価上昇のメカニズムについて見ていきましょう。

2022年4月のデータを通して、企業物価指数と消費者物価指数の乖離、そしてその背景にある要因を詳しく解説していきます。

輸入インフレと賃金インフレの違いにも注目です。

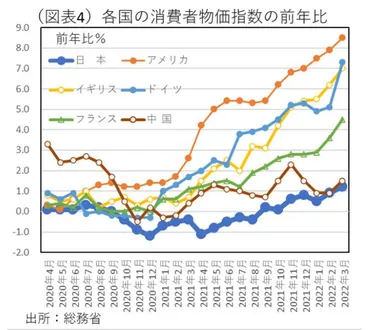

✅ 2022年4月の企業物価が10.0%と高い伸びを示す一方で、消費者物価の上昇率は1.2%と低く、その差の要因は付加価値部分の価格上昇の鈍さにあり、特に賃金の上昇率の低さが影響している。

✅ 企業物価は、原材料価格や中間財価格の上昇を反映しており、これらの価格上昇率は最終財へと波及するにつれて薄まる傾向がある。また、消費者物価は最終財価格に加えて、付加価値部分(賃金など)の影響を受ける。

✅ 日本の消費者物価が海外と比較して低いのは、付加価値部分における賃金の上昇率が低いためであり、輸入インフレに加えて賃金インフレが起きている海外との違いが、消費者物価の差を生んでいる。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/187079.html企業物価指数の上昇と消費者物価の上昇の遅れ、興味深い分析ですね。

賃金上昇率の低さが影響しているというのは、なるほどね。

輸入インフレと賃金インフレの違いも、改めて理解を深める良い機会になりました。

2022年4月には、企業物価指数が前年比10.0%と高騰する一方で、消費者物価の上昇率は相対的に低く抑えられました。

これは、企業物価がBtoB取引価格に相当し、輸入物価と国内企業物価を合わせた国内需要財価格も高い伸びを示している一方、付加価値部分の価格上昇が抑制される傾向にあるためです。

付加価値には、労働コストや営業利益が含まれ、日本の場合は、賃金上昇率が低いことも消費者物価の上昇率を抑制する要因となっています。

海外では、輸入インフレと賃金インフレが同時に発生し、これが消費者物価を押し上げる傾向があります。

ふむ、企業物価と消費者物価の差には、そんな背景があったのね。輸入インフレと賃金インフレの話、分かりやすくていいね!

次のページを読む ⇒

企業物価指数、3年連続で過去最高を更新!コメ高騰や電気料金見直しが影響。消費者物価指数との違いは?今後の物価動向を読み解く最新データ。