地方大学の存続、韓国と日本の現状は?定員割れ問題と未来への提言?少子化と地方大学の危機、生き残りをかけた挑戦

韓国の地方大学が、少子高齢化と人口流出で存続の危機!定員割れ、志願者ゼロの学科が続出。政府の支援、留学生誘致策も効果薄く、抜本的な対策が急務。一方、日本では地方国立大学の定員増が決定。大学の半数以上が閉校の危機に瀕する2040年、地方大学は生き残りをかけ、競争力強化、地域連携、革新教育で未来を切り開けるか?

日本の教訓:定員増と地方大学の葛藤

国立大定員増、地方私立大はどう対応?

特色ある大学づくり、地元連携を目指す。

日本でも、少子化による定員割れの問題が顕在化しつつあります。

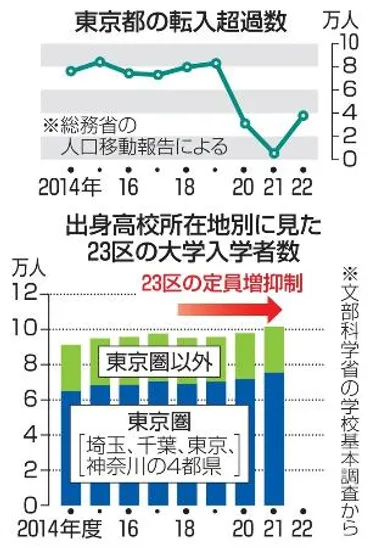

政府は、東京圏以外の国立大学に対して、定員増を認める決定をしました。

この決定が、地方大学にどのような影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。

✅ 岸田政権は、デジタル分野に限り東京23区の大学定員増を容認する方針に転換しました。

✅ これは、企業における高度IT人材の需要増加に対応するためです。

✅ この方針は、地方からの若者の東京への流出を加速させる可能性があると懸念されています。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1195087日本の政府が、東京圏以外の国立大学の定員増を認めたことは、地方大学にとっては大きなチャンスですね。

ただ、地方の私立大学にとっては、危機感も同時に抱いていることでしょう。

各大学が、どのような戦略を立てていくのか注目したいです。

人口減少と地方からの人口流出という同様の問題を抱える日本では、政府の対応が異なります。

少子化を理由にこれまで認めていなかった大学の定員増を、東京圏以外の国立大学に対して認める決定がなされました。

これは、地方の大学進学者の受け皿不足が人材流出を招いているという認識に基づいています。

この決定に対し、地方の私立大学は危機感を抱きながらも、特色ある大学づくりや地元産業との連携による人材育成を目指しています。

東京一極集中、良くないよね。地方の大学が元気になれば、もっと日本全体が活気づくと思うよ。でも、東京の大学も、もっと魅力的にならないと、誰も行かなくなっちゃうかもね。

大学の未来への提言:競争力と本質的な改革

地方大学の生き残りに必要なものは?

革新教育、就職支援、特化された競争力!

地方大学が生き残るためには、競争力の強化が不可欠です。

革新的な教育の導入や、地域社会との連携など、様々な取り組みが求められています。

新潟大学の事例を通して、大学の未来への提言を探っていきましょう。

✅ 新潟大学は、文部科学省の「国立大学改革・研究基盤強化推進補助金」に採択され、産学連携と地域協働を軸とした経営力強化を目指す。

✅ 「未来のライフ・イノベーションのフロントランナー」として、地域社会への貢献と自律的な経営強化のため、研究力の向上と地域連携の強化を図る。

✅ 若手研究者の育成や重点領域への投資を通じて研究の強みをさらに発展させ、大学改革のモデルケースとなることを目指す。

さらに読む ⇒新潟大学出典/画像元: https://www.niigata-u.ac.jp/news/2022/284739/新潟大学のように、産学連携や地域協働を軸とした経営力強化は、地方大学にとって非常に重要な取り組みですね。

若手研究者の育成や、重点領域への投資も、今後の大学の発展を左右するでしょう。

まさに、大学改革のモデルケースですね。

地方大学の生き残りのためには、競争力強化のための革新教育の導入、政府による就職支援政策が不可欠です。

教育専門家は、学生に卒業後の成功への確信を与え、大学が特化された競争力を確保する必要性を強調しています。

競争力のない大学や学科の消滅は避けられないとしながらも、在学生や教職員への支援が重要です。

地方大学は、抜本的な対策を迫られており、生き残りに向けて知恵を絞っています。

競争力強化か。ミリオネアとしては、投資価値のある大学を見抜く力が必要だな。革新的な教育とか、地域との連携とか、面白そうな大学にはどんどん投資したいね!

未来への希望:実践的な教育と地域連携

地方大学の未来は?閉校の危機を乗り越える秘策とは?

国際化、産学連携、地域社会との連携が鍵。

地域社会との連携を深め、未来を切り開こうと努力している地方大学の事例を紹介します。

島根県の取り組みを通して、地方創生のヒントを探ります。

実践的な教育と地域連携が、大学の未来をどのように変えていくのか見ていきましょう。

![地域連携で発展する大学[7]島根県の「人口減少に打ち勝つ」の旗の下、 学生と地域・企業の「活気の好循環」を目指す/しまね産学官人材育成コンソーシアム](https://diamond-edge.com/imgs/de/27845/5.webp)

✅ 島根県は人口減少と高齢化が深刻な課題であり、島根大学を中心とした産学官連携による地方創生を進めている。

✅ 若者の県外流出を防ぐため、県内企業の魅力を発信し、高校生や大学生向けの企業見学やインターンシップ、交流会などを実施している。

✅ 島根県知事の「島根創生計画」に基づき、「しまね産学官人材育成コンソーシアム」が組織され、教育機関、経済団体、企業が連携して若者の人材育成と県内定着を目指している。

さらに読む ⇒リクルート進学総研出典/画像元: https://souken.shingakunet.com/higher/2023/07/7.html島根県の取り組みは、地域創生のモデルケースとして注目できますね。

地方大学が、地域社会との連携を深め、未来を切り開こうとしている姿勢は素晴らしいです。

2040年には大学の半数以上が閉校の危機という見通しもありますが、諦めずに頑張ってほしいですね。

地方大学は、国際化や産業界のニーズに合わせた実践的な人材育成に力を入れています。

大田の又松(ウソン)大は、特色ある専攻で学生を集めています。

しかし、専門家の間では、2040年には大学の半数以上が学生を集められず閉校の危機に陥るという見通しが示されています。

地方大学は、厳しい状況下で、生き残りをかけて、地域社会との連携を深め、未来を切り開こうとしています。

島根県、いいね!あたしも北海道の大学がもっと元気になるように、何か応援したいなぁ。地域と連携して、学生が地元に残ってくれるような仕組み作り、大事だよね。

本日の記事では、韓国と日本の地方大学の現状と課題、そして未来への提言をお伝えしました。

地方大学の持続的な発展のため、私たちも関心を持ち、応援していきましょう。

💡 韓国と日本の地方大学が直面する、少子化による定員割れ問題。

💡 新入生確保のための、大学側の様々な取り組みと課題。

💡 大学の未来を切り開くための、競争力強化と地域連携の重要性。