コロナ禍における個と社会の変化と地方創生への影響は?コロナ禍での人々の意識と行動の変化、地方創生の課題と未来への提言

コロナ禍で変化した家族の絆と、地方創生の課題を浮き彫りにする記事。自粛期間中の"おうち時間"増加が、家族間のコミュニケーションを深めた一方、帰省自粛が故郷とのつながりを希薄に。秋田県の人口減少を加速させた要因を分析し、多様性を受け入れ、絆を育む地方創生の重要性を提言。社会的距離を保ちながら、故人とのつながりを繋ぎ地域を活性化するヒントがここに。

地方創生の課題:秋田県の人口減少とコロナ禍の影響

秋田県の人口減少問題、その解決策は?

移住促進。特に縁のある人への呼びかけ。

秋田県の人口減少と、コロナ禍による地方への影響について解説します。

特に県外からの人の流れが止まってしまったことによる、経済的な縮小とシャッター街の増加が問題となっています。

✅ 秋田県の人口減少は深刻で、経済の縮小にも繋がっており、県内のシャッター街の増加が問題となっている。

✅ 移住者の獲得が難しい現状を踏まえ、秋田県出身者など、県と縁のある人を呼び戻す取り組みを強化する必要がある。

✅ 具体的には、東京の秋田県出身者経営の飲食店などを活用し、PRキャンペーンを実施するなど、故郷に関心を持ってもらう機会を増やすことが有効である。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/0db3b1bafef72921ef7ab489b8366c6e87cdf4f6秋田県の人口減少は深刻ですね。

故郷を離れた人たちが、戻ってこられるような施策が必要だと思います。

東京の秋田県出身者経営の飲食店を活用したPRキャンペーンなど、良い取り組みですね。

秋田県では、未曾有の人口減少が深刻な問題となっています。

デイリー新潮の記事は、その背景にあるコロナ禍での分断に焦点を当てています。

多くの駅前商店街がシャッター街と化し、人通りの減少が顕著に見られました。

秋田県人会代表の高橋純一氏によると、県外出身者など、秋田に縁のある人への移住促進が現実的な戦略として示唆されています。

うちも秋田出身だけど、最近全然帰ってないなー。でも、こういうの見てると、ちょっと秋田に帰りたくなってきたかも。美味しいもの食べたいしね!

地方自治体の対応:排他的な姿勢が生んだ負の影響

コロナ禍の地方対応が秋田の人口減少を加速?何が問題?

帰省自粛要請等が、帰属意識を薄れさせた。

地方自治体の対応が、地域社会にどのような影響を与えたか見てみましょう。

茨城県のロックフェス中止は、その一例です。

様々な対応が、地域社会に影響を与えたことがわかります。

✅ 茨城県で予定されていた野外ロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021」が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止が決定されました。

✅ 今年は収容人数を減らし、1ステージ制で開催予定でしたが、茨城県医師会等からの開催中止要請を受け、地元医療関係者の協力が得られないことを理由に中止となりました。

✅ フェスの総合プロデューサーは、出演者や参加者への思いを述べ、今後開催される夏フェスの成功を願うとエールを送っています。チケットの払い戻しに関する詳細は後日発表予定です。

さらに読む ⇒ナタリー - ポップカルチャーのニュースサイト出典/画像元: https://natalie.mu/music/news/435822イベントの中止は残念ですが、医療関係者の協力が得られない状況では仕方ないですね。

一方、県外からの帰省自粛要請が、故郷への帰属意識を薄れさせたという指摘は、地方自治体の対応について考えさせられます。

コロナ禍における地方自治体の対応は、秋田県の人口減少を加速させる一因となりました。

多くの知事が県外からの帰省を自粛するよう呼びかけ、秋田県では特にその対応が県外出身者の帰郷を阻み、故郷への帰属意識を薄れさせました。

高橋氏は、この対応が県内在住者と県外在住者の分断を生んだと指摘しています。

同様の事例として、ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2021が茨城県医師会の要請で開催中止となったことが挙げられ、排他的な対応がイベントの損失に繋がったことを示唆しています。

ふむ、イベントの中止は経済的な損失にも繋がるし、地域住民の士気にも影響がある。地方自治体は、もっと柔軟な対応をするべきだな。ミリオネアとしては、そういう視点も重要だ。

未来への提言:多様性を受け入れることの重要性

地方創生、感染症下で何が重要?多様性受容?

多様性受容と、人々の絆を深める工夫。

地方創生の重要性と、未来への提言について解説します。

多様性を受け入れ、社会的距離を保ちながらも人々を繋げる工夫が、地方創生には不可欠です。

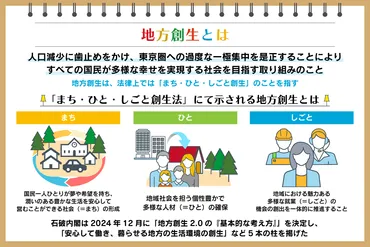

✅ 地方創生とは、人口減少と東京一極集中の是正を目指し、国民が多様な幸せを実現する社会を作る取り組みで、「まち・ひと・しごと創生」を意味する。

✅ 1960年代からの国土総合開発や、アベノミクスによる地域格差の拡大などを背景に、2014年に「ローカル・アベノミクス」の一環として「まち・ひと・しごと創生」が掲げられた。

✅ 2016年に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、国・都道府県・市町村が連携して、地域社会の形成、人材確保、就業機会の創出を一体的に推進することを目指している。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/sdgs/article/15755320多様性を受け入れ、繋がりを大切にするという考え方は、地方創生において非常に重要ですね。

感染症流行時でも、人々が安心して暮らせるような社会を目指すべきです。

記事は、地方創生において、感染症流行時であっても「来ないで」と言うのではなく、多様性を受け入れることが重要であると提言しています。

社会的距離を保ちながらも、人々の絆や故人とのつながりを深めるような工夫が必要です。

地方自治体は、排他的な対応ではなく、多様な人々を受け入れ、地域活性化を目指すべきです。

ほんと、多様性って大事だよね。いろんな人がいて、いろんな考え方があって、それで社会が面白くなるんだから!

コロナ禍は、社会に様々な変化をもたらしましたが、同時に家族や人との繋がりを見つめ直すきっかけにもなりました。

地方創生のためには、多様性を受け入れ、柔軟な対応をすることが重要です。

💡 コロナ禍は、家族の絆を深め、精神的な繋がりを再確認する機会となりました。

💡 地方創生においては、多様性を受け入れ、人々を繋げる工夫が重要です。

💡 感染症流行時でも、地域社会は柔軟に対応し、人々の生活を支える必要があります。