日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)の謎:豪雪のメカニズムと地球温暖化への影響?JPCZによる豪雪:洋上気球観測で迫る雪の川

日本海豪雪の謎を解く! 洋上気球観測で、豪雪の原因「日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)」のメカニズムを解明。対馬暖流からの水蒸気供給と強風が、JPCZの発達と豪雪を引き起こす鍵だった! 予測精度向上と地球温暖化との関連性にも言及。豪雪による物流への影響など、地方の気象災害の重要性も訴える。気候変動、異常気象への理解を深める、必見の研究成果!

💡 日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)とは、日本海に豪雪をもたらす原因となる大気の収束帯のこと。

💡 洋上気球観測によって、JPCZの構造と豪雪への影響が詳細に明らかにされました。

💡 地球温暖化と豪雪の関係性についても言及されており、今後の気象予報への貢献が期待されています。

本日は、日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)に焦点を当て、豪雪の発生メカニズムと地球温暖化との関連性について詳しく解説していきます。

皆様、どうぞ最後までお付き合いください。

豪雪をもたらす「大気の川」:日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)の謎

豪雪の元凶、JPCZ!洋上観測で何が明らかに?

JPCZの発達と豪雪の関係を解明。

日本海に豪雪をもたらす日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)の謎に迫ります。

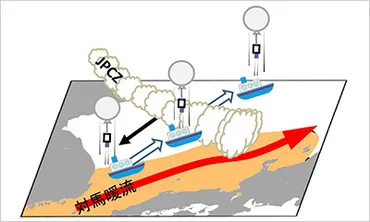

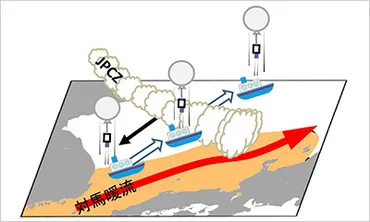

洋上気球観測によって、JPCZの構造を詳細に捉え、豪雪への影響を解明しました。

その結果、JPCZ中心部での風向の急激な変化と強風、そして暖かい海面からの水蒸気が大雪を促すことが判明しました。

✅ 日本海に豪雪をもたらすJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)を洋上気球観測で初めて詳細に捉え、その構造と豪雪への影響を明らかにしました。

✅ JPCZ中心部では、風向の急激な変化と強風、周囲からの気流の収束が雪雲の最上部まで及び、暖かい海面からの水蒸気が集中することで大雪がもたらされることを観測で示しました。

✅ この研究成果は気象予報の精度向上に貢献し、今後の継続的な洋上気象観測の重要性を示唆しており、地球温暖化と豪雪の関係性についても言及しています。

さらに読む ⇒新潟大学出典/画像元: https://www.niigata-u.ac.jp/news/2022/103415/JPCZの研究は、気象予報の精度向上に貢献し、今後の継続的な洋上気象観測の重要性を示唆していますね。

地球温暖化と豪雪の関係性についても言及されており、大変興味深いです。

日本列島に豪雪をもたらす主要因である日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)の実態を解明するため、洋上気球観測が実施されました。

JPCZは、暖かい対馬暖流から蒸発した水蒸気が集中して形成される「大気の川」のような構造を持っています。

本研究では、1時間毎の気球観測と海洋観測を組み合わせることで、このJPCZがどのように発達し、豪雪を引き起こすのかを明らかにすることを目指しました。

なるほど、洋上気球観測ってのは面白いな。科学的なアプローチで豪雪のメカニズムを解明するってのは、まさに未来への投資だ!この研究成果を活かして、雪害による経済的損失を減らすビジネスチャンスを探るべきだな!

「支流」から「本流」へ:JPCZ発達のメカニズム

JPCZ豪雨のメカニズムは?何が原因で大雪に?

対馬暖流と強風による水蒸気供給が原因。

第2章では、JPCZの発達メカニズムに迫ります。

JPCZは、冬型の気圧配置時に大陸からの冷たい風が日本海上で合流し、雲が発達しやすいラインのことです。

このJPCZが、主に東北南部、北陸、山陰地方に記録的な大雪をもたらす原因となっています。

✅ JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)とは、冬型の気圧配置時に大陸からの冷たい風が日本海上で合流し、雲が発達しやすいラインのことです。

✅ JPCZは主に東北南部、北陸、山陰地方に影響を与え、記録的な大雪を引き起こすことがあります。寒気が強い場合は内陸部や太平洋側にも雪をもたらします。

✅ 日本海上の等圧線がくぼんでいる天気図の時はJPCZが発生しやすいため注意が必要です。大雪に備えて、暖房器具や食料の準備などをしておくことが重要です。

さらに読む ⇒【ウェザーニュース】天気 - 台風・地震・防災情報|予報精度No.1出典/画像元: https://weathernews.jp/s/topics/201712/110105/JPCZが対馬暖流からの水蒸気供給と強風によって発達することが、今回の研究で明らかになりましたね。

まるで「支流」から「本流」へ水蒸気が集まるように発達するという表現も、とても分かりやすいです。

研究の結果、JPCZは、対馬暖流からの大量の水蒸気供給と強風による水蒸気の輸送によって発達することが判明しました。

具体的には、対馬暖流が水蒸気を供給し、それが強風によってJPCZへと運び込まれることで、7時間で1メートルの降雪に相当する集中豪雨が発生することが観測されました。

このメカニズムは、JPCZがまるで「支流」から「本流」へ水蒸気が集まるように発達することを示唆しています。

また、従来の気象衛星による海面水温の過小評価が、JPCZの過小評価につながる可能性も指摘されています。

へえ、JPCZってのは、まるで雪の高速道路だね。対馬暖流からの水蒸気が燃料となり、強風がそれを運ぶ。まるで北の大地へのエクスプレスみたいなもんだね。んで、海面水温の過小評価がJPCZの過小評価につながるってのは、見過ごせない情報だね。

次のページを読む ⇒

豪雪予測精度UP!温暖化との関連性も解明。鉄道網への影響など、地方の気象災害を他人事と捉えない警鐘。研究成果と今後の気候変動研究に注目。